張愛玲在美國新聞處

在

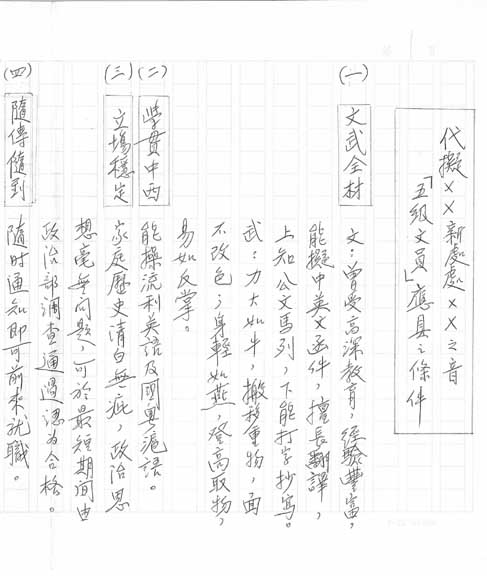

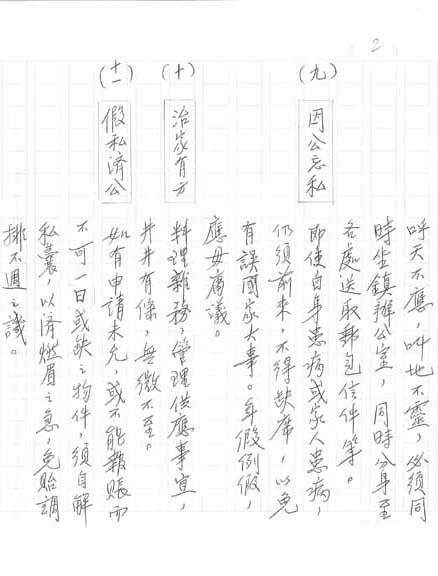

1952至1955年間﹐張愛玲替美國新聞處(United States Information Service)翻譯和寫作﹐結識了宋淇/宋鄺文美夫婦。當時宋鄺文美是美國新聞處美國之音 僱員﹐留下一篇打油詩文。這份工作肯定不適宜張愛玲。

与余同是识翁人,

唯有西湖波底月。

——苏轼〈木兰花令〉前言

访谈的主要目的在于深入了解张爱玲一九五二年至一九五五年在香港的写作环境。那时她最重要的作品是《秧歌》中文版(一九五四,香港),英文版(一九五五,Charles Scribner's Sons,美国),以及《赤地之恋》中文版(一九五四,香港)。《赤地之恋》英文版很可能离港之前就已动笔,我们确知作者到了美国之后才完成。

张爱玲与美国驻港总领事馆新闻处(简称“美新处”)交往的关键人物是理查德·麦卡锡(Richard M. McCarthy)。两人建立了长久不渝的友谊。张爱玲一九五五年到美国以后继续为香港美新处翻译,一九六一年访台,稍后为美国之音翻译,都与麦卡锡先生有关。以下麦卡锡的生平简历取自美国乔治城大学图书馆所藏美国外交研训协会外国事务口述历史计划的档案资料:麦卡锡毕业于爱荷华大学,主修美国文学。一九四七年至一九五0年派驻中国,任副领事,后转至美新处服务,在北平亲历“解放”。一九五0年至一九五六年派驻香港,历任资讯官、美新处副处长及处长等职。一九五六年至一九五八年派驻泰国,一九五八年至一九六二年派驻台湾,皆任美新处处长,在台湾经历金马炮战危机。一九六二年至一九六五年返美任美国之音东亚及太平洋区主任。一九六五年调往越南,次年返美。一九六八年请辞公职,在民间机构工作并退休。一九八五年复出,在美国之音工作至今。

乔治城大学收藏的口述历史文献记录于一九八八年十二月(以下简称为“口述历史”)。二○○二年五月麦卡锡先生八十一岁,以电话与电邮方式接受笔者访谈。他完全不限制提问的性质或范围。为慎重计,这个访谈纪录曾请麦卡锡先生过目定稿。

访谈

高:您在香港时的职称是什么?

麦:我是美国驻港总领事馆新闻处处长。由于我仍是美国国务院的外务官,所以也是领事。司马新在旧文件里看到我签发爱玲的签证,我一时忘了那事。

高:张爱玲与美新处的渊源,有时成为某些评者的负担。他们认为必须藉此质问《秧歌》与《赤地之恋》的写作诚意,甚至攻击它们是美帝支持的***文宣。

麦:我了解这些批评。然而我怀疑当时如果我们不关注她,谁会及时施援!爱玲初到香港,经济颇为窘迫。她是文学天才——我认识的两位文学天才之一。

高:另一位是谁?

麦:罗伯特·佛洛斯特(Robert Frost, 1874-1963,曾于一九二四、一九三一、一九三七、一九四三,四度获普立兹诗作奖)。

高:在“口述历史”的结论部分,您说在香港六年“从事反中共的宣传”。《秧歌》与《赤地之恋》是否类似的文宣?

麦:“ 反中共的宣传”意指“中国报告计划”。该计划包括报纸新闻记事的制作与传播、杂志专题报导、电台难民访问,以及学术论文。《秧歌》另当别论。我们也有正常的美新处业务:图书馆、文化交流、福勃莱特学者交换计划、每日首府新闻存档、为美国之音汇报等等。还有大规模的美国书籍中译计划,包括梭罗、爱默森、福克纳、海明威等经典作品。为此,我们请爱玲翻译,此为结识的开端。她为我们翻译了三四本书,她的海明威中译立即被称许为经典。《赤地之恋》英文版哪一年出版的?我想是我一九五六年初调驻曼谷之后的事了。别人校订的,大概是宋淇,不过我确实读过她准备好的故事大纲。

高:曾有人说,《秧歌》与《赤地之恋》皆由美新处授意而写。《赤地之恋》的故事大纲甚至是别人代拟的。

麦:那不是实情。我们请爱玲翻译美国文学,她自己提议写小说。她有基本的故事概念。我也在中国北方待过,非常惊讶她比我还了解中国农村的情形。我确知她亲拟故事概要。

高:所以小说写作的自发性不成问题。写作过程有无外力干预?有人说《赤地之恋》靠别人帮助才得以完成。

麦:她是作家,你不能规定或提示她如何写作。不过,因我们资助她,难免会询问进度。她会告诉我们故事大要,坐下来与我们讨论。初读《秧歌》头两章,我大为惊异佩服。我自己写不出那么好的英文。我既羡慕也妒忌她的文采。

那一年,在美国颇负盛名、曾得普立兹小说奖的作家马宽德(John P. Marquand, 1893-1960)访港。我负责招待。是个星期日,我请他与爱玲吃中饭。爱玲的盛装引起马宽德的好奇与兴趣。他偷偷问我为何张爱玲的脚指头涂着绿彩。我问爱玲,她一时颇受窘,说是外用药膏(大笑)。我交《秧歌》头两章给马宽德,请他评鉴。他说应酬多,大概没工夫看。当晚下大雨,他就在香港半岛酒店房间里读完。次晨打电话来,我刚好不在家。他告诉我太太:“我肯定这是一流作品。”他带了这两章返美,帮助推介,使《秧歌》在美国出版。

高:既然在写作过程里曾坐下来讨论进度,您或美新处同仁是否有意影响她的写作?

麦:我们绝对没有尝试藉讨论来操纵或“帮助”《秧歌》的写作。我们的会议简短而且扼要。我们无法使《秧歌》更好。我相信最佳的宣传——如果立意可取的话——是忠实报告社会现状。我们努力维护“中国报告计划”的诚信,不惜拒绝虚假唬人的报导。比如有人宣称她全家在广东受拷刑,在雪地里跪了一整天。我在报告上写批语:广东的雪,该是北平运来的。

高:《赤地之恋》英文版就不顺利。一九五六年由香港友联出版社(Union Press)出版,并由Maria Yen写导论。

麦:我觉得《赤地之恋》不如《秧歌》。Maria Yen是燕归来。友联出版社由一群热中“第三势力”的年轻人组成。他们不喜欢国共两党。燕归来属于那个团体。

高:您与燕归来合译了她的长篇小说,英译本《雨伞花园》(The Umbrella Garden,暂译,一九五四)。自己写过小说吗?

麦:(大笑)写了两个长篇,但从未出版。你必须自己尝试写作,才懂得佩服爱玲的文学天才。

高:我认为作者在《赤地之恋》自由地表达了别离中国的切肤之痛。藉小说方式,作者的情绪尽情奔泻。

麦:我同意。《秧歌》之后,她还有话要说。当时我们期待爱玲继续翻译美国文学,她自己要写《赤地之恋》。这部小说有真挚的情绪与感受。当时她在香港住久了,大陆情况也听得多一点。这部小说具有高度创意。

高:《秧歌》英文版首页标明“献给理查德与莫瑞”,理查德是指您吗?莫瑞是谁?

麦:理查德是我。莫瑞是爱玲在美国的出版代理人,莫瑞·罗德尔(Marie Rodell)女士。她已过世十五或二十年了。我们关心爱玲的生计。爱玲一度过着朝不保夕的生活,没有稳定收入。莫瑞打电话来报喜,说爱玲嫁给麦道伟文艺营认识的赖雅。我高兴极了,以为这下子爱玲衣食无忧了,就说:“那好极了!”莫瑞知我话意,立即说:“我们女儿没嫁出门,倒是招进个穷女婿。”我才知道赖雅穷途潦倒,比爱玲更不懂谋生之道。(大笑)

高:“口述历史”提到在香港结识张爱玲。您如何总结张与香港美新处的关系,是职员与雇主吗?

麦:爱玲不是美新处的职员。她与我们协议提供翻译服务,翻译一本就算一本。美新处乃政府机构,支持美国的外交政策。美国的外交政策之一,是努力制止***思想在亚洲蔓延。达成此项目的的方法之一,即忠实报导中国大陆的情况。然而香港美新处同仁比较关切出版我们认为是文学类的出色作品。几种不同的个人与官方的兴趣快快乐乐会合起来。在台北美新处任内,为了出版台湾年轻作家毫无政治色彩的作品,我必须向上级陈情。我辩称这些作品与北京外文出版社那些偏重政宣、疏于人味的英语作品迥然不同。他们听从了我的建言。但是我个人真正的兴趣,当然在于让那群正要改变索然无味台北文坛的惊人的年轻作家,在台湾之外引起注意。个人与官方的兴趣再度朝同一方向奔驰。

高:请谈谈张爱玲一九六一年访台。她是接受您邀请访台?你们在台湾相遇?她与您谈过此行的观感?

麦:对,我协助安排邀请。可是我已不记得详情了。与我们合作出书的台大年轻作家推动此事,因为他们敬她如神。也许白先勇或陈若曦还记得一些细节。我听说有人发现她有点矜持,但是我猜这是她极端害羞所致。她真的不懂“待人之道”。我不记得她谈及此行。

高:谢谢您接受访问。

麦:(用清楚的中文说)不要客气。

后记

麦卡锡先生告诉我,事隔多年,他已不记得台北美新处同事或是台湾年轻作家、经由会谈或信件,谁说张爱玲在台湾待人矜持了。我们知道张爱玲在台湾见到殷张兰熙、白先勇、王文兴、陈若曦、欧阳子、王祯和、戴天,以及麦卡锡夫妇。陈若曦〈花莲才子王祯和〉忆述张爱玲访台,并无类似记载。不仅如此,丘彦明〈张爱玲在台湾〉访问王祯和,曾向王祯和说:“从你前面的描述,感觉上她是很自然亲和的人。”白先勇〈花莲风土人物志〉提及会见张爱玲,曾言:“那天张爱玲说不多,但跟我们说话时很亲切。”亲和或亲切,都与矜持有别。

我曾于〈张爱玲与王祯和〉指出,张爱玲对台湾一般性的示意可分为三个阶段(憧憬、冷峻、亲切),并以一九六三年三月二十八日在美国《记者》(The Reporter)杂志发表的访台游记〈重访前方〉(A Return to the Frontier)为冷峻时期的代表。然而该游记完全不谈在台湾遇见年轻作家的事,无从印证她对待这些作家的态度。

我告诉麦卡锡先生,有关文献难以证实张爱玲在台湾待人欠周。他平静温和回答:“也许有人印象不同。”

值得顺便一提其他两个细节。其一,王祯和记错了张爱玲访台游记的英文题目,目前收录〈张爱玲在台湾〉的几本文集仍旧将错就错,不予注释。其二,前引白先勇与王祯和文章,都忘了张爱玲台北午宴,在座还有戴天。一九九七年戴天于香港《信报》专栏〈一周记事〉特予提及。郑树森教授赐示戴天文章,我就教于白先勇教授,证实了该项疏漏。