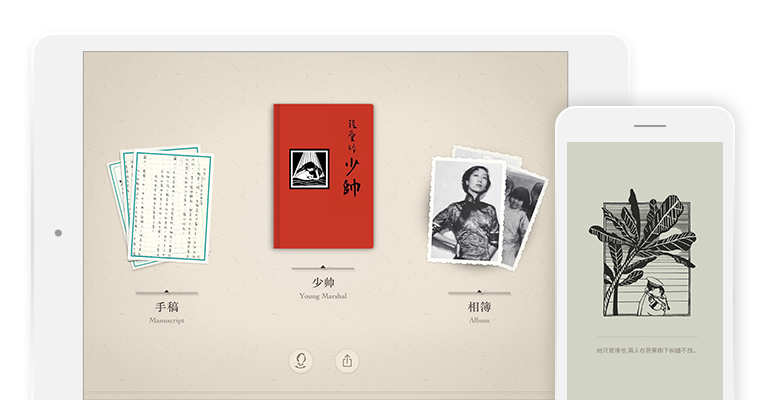

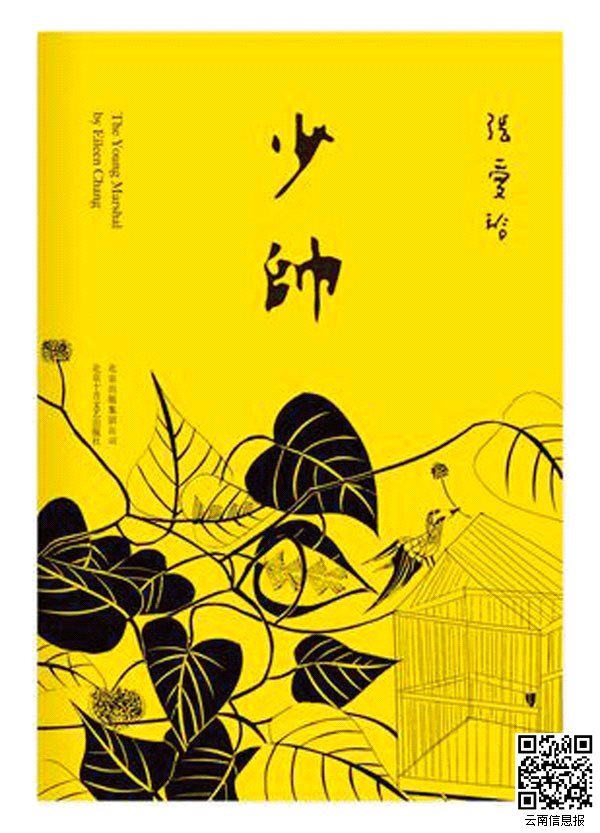

《少帅》

長鏡頭下的張愛玲──影像、書信、出版

一九六一年十月,張愛玲展開自一九五五年秋離開香港後首次東方行,十三日搭機「悄然來台」,踏上畢生唯一一次造訪的台灣土地。

這位滿清北洋大臣李鴻章的外曾孫女,踏上甲午戰敗李鴻章代表清廷簽署馬關條約割與日本的台灣,確有身世錯置之感。「宰相有權能割地,孤臣無力可回天。扁舟去作鴟夷子,迴首河山意黯然。」當年台灣先賢丘逢甲所賦〈離台詩〉,充滿憤懣之情,記的正是這段歷史中被祖國遺棄的感受。

相對一九五五年秋坐郵輪離港赴美的待遇,這次,張愛玲是搭乘較好的交通工具「重返前方」。她且將台港見聞,寫成〈重返前方〉A Return to the

Frontier,發表在一九六三年三月The Reporter雜誌上。

張愛玲在台灣約停留一周,便轉赴香港為電懋公司編劇,直待她離台赴港後,才有一九六一年十月二十六日民族晚報記者吳漢發了條充滿人情味的短稿,登在三版影劇版:

女作家張愛玲,曾經替電懋影業公司寫過一部《情場如戰場》的電影劇本。這部戲由林黛所主演,那時候的林黛比現在紅得多。擔任導演的好像是岳楓,老導演的手法亦不平凡,出品的公司是像樣的公司,主演的人是如日中天的紅角,在片場上發號司令的又是比陶秦有本領的「岳老爺」,於是張愛玲的心血沒有白花,在各方面的湊合之下,編劇的人乃亦非常受人注意。張愛玲替電懋編劇。性質與秦羽有些不同,秦羽像汪榴照一樣,算是電懋的基本編劇的,至於張愛玲,則屬特約,所以沒有一定的規定,她有時間才替電懋寫。她是住在美國的,電懋同她談公事,靠信札通聲氣。

這一位有聲於文壇,善於寫小說又長於編劇的女作家,頃從美國到了台灣此刻躭在花蓮一個親戚的家裡,以張愛玲和這一份親戚,已久遠不曾晤面,是故她一到祖國,在台北稍作勾留之後,即赴花蓮探親。

據說張愛玲的打算本來是這樣:她在祖國躭過一些日子之後,就到香港去作一短時期的旅居,在這短時期的旅居裡,替電懋寫些劇本。由於張愛玲未到台灣之前,電懋已經得到消息,知道她不久即將到祖國觀光與探親,順便要轉道香港,同一些文化上的老兵敘一敘闊別之情,因此電懋寫信到美國去,希望張愛玲在香港的旅居時期裡,再為電懋花一些心血。張愛玲原本亦已答應電懋的要求了,故她準備從台灣去香港之後,了此一筆人情上的「文債」。但不幸得很,她從美國飛遠東之後的不久,她的丈夫在紐約患了中風毛病,於是有電報打到香港朋友的家裡,找尋張愛玲,要張愛玲立刻回美國,去照顧她丈夫的病。香港方面的朋友因認茲事體大,乃急將這一壞消息,用電報轉給近在花蓮的張愛玲知道。張愛玲接到從香港方面轉來的這一個壞消息之後預備作何打算,不清楚,意料起來她必已方寸大亂,茶飯無味了。

聽說張愛玲和她的丈夫的感情是非常之好的,他們在美國頗得唱隨之樂,因之張愛玲有心思到祖國來探親及觀光,並又答應了電懋到了香港之後再替他們寫一些劇本。不圖遊興未盡已歸心如箭,張愛玲的丈夫之病不但使張愛玲本人非常焦急,即就電懋而言,亦必認為是不幸之至。

這則消息釋放出當年普遍的認定──台灣位屬中國地理血緣上的「祖國」。但在張愛玲,這趟旅次表面為應老友美新處處長理查德‧麥卡錫 (Richard

M.McCarthy)邀訪,趁赴港寫劇本開發更多經濟來源之便,順道繞個彎。但我們有理由相信,張愛玲不無觀望台灣出版市場私衷,方埋下一九六六年台灣首次出版她的長篇小說集《怨女》種子。

而除了出版觀望,當時張愛玲正著手蒐集《少帥》Young

Marshal英文小說資料,仍不脫寫作打算。眾所周知,少帥指東北王張作霖長子、一九三六年囚禁蔣介石引發「西安事變」的主角張學良,一九四六年以後張學良反被蔣介石軟禁在台北。張愛玲有意訪問少帥,以張愛玲寫《赤地之戀》前例,她確實「愛好真實到了迷信的程度」。遺憾的是與張學良面談的要求未被接受。但無可否認,應是以上幾項因素促成了張愛玲此行。吳漢的報導則為張愛玲台灣行留下唯一的文字記錄。

吳漢在字裡行間突出了台灣作為張愛玲「祖國」的身世。實情是,雖自一九六一年三月夏志清在美出版英文版《中國現代小說史》,將張愛玲推上了西方文壇,但張愛玲也認清赴美後,以英文創作「在美國不吃香」的事實。賴以維生的文學商機,此時看來,大陸可謂一片沉寂,香港市場太小,剩下就是台灣了。「祖國」你在何方?對張愛玲來說,這預言了台灣日後將成為她的全集出版母地。

〈重返前方〉A Return to the

Frontier文內,張愛玲提及來接機的人,用一種官方語言問她:「回來感覺如何?」張愛玲環視人頭鑽動的機場,聽著故國鄉音:「做夢一樣,可惜不是真的。」她熟悉和懷念的那個中國是永遠消失了一九四一年珍珠港事件爆發,張愛玲就讀的港大停課,她在同年五月搭船返上海途中遠望到台灣,後來將這印象寫入〈雙聲〉:

回上海的船上,路過台灣,台灣的秀麗的山,浮在海上,像中國的青綠山水畫裡的,那樣的山,想不到,真的有!

從這個角度觀看,斯時斯地斯人,張愛玲但覺陌生,遑論高蹈的「祖國」政治符號,心境上,她已然失去早年遠望這片「浮在海上,像中國的青綠山水畫」般飄渺之島的閒情。對她,因為語言的斷裂,〈重返前方〉與吳漢的報導對照,愈發襯托是張愛玲台灣行默片的場外配音,一次雙聲的演出。

南方都市报 中文遗稿里没有完整的东西了 2010.06.26

南都:张爱玲还有多少遗稿没有整理?

止庵:张爱玲留下的遗稿,完整的也就是前面讲的那些。剩下的多是未完成的残稿,比如英文作品《少帅》,只写了七十多页,几万字。1961年张爱玲去台湾希望采访张学良,当时张还被软禁,这一采访要求没有被允许。未完成的《少帅》大概不太可能出版。

我在宋以朗先生那里见到的张爱玲遗稿,还有很多零碎的纸片,是她写的一些片段,包括信件的底稿。张爱玲是个书写狂,这种写满字的小纸片特别多,很零乱,没有头绪。我曾从中发现过一篇她给《对照记》写的后记,已经交给报纸发表。但大多数的纸片和残稿(包括《对照表》),无法出版。总的来说,中文遗稿里面,没有成规模的、完整的东西了。

宋以朗:还有些不太有意义的小说没出版。比如《我的香港妻子》,涉及另一个作者麦卡锡,所以还不能出版。小说里面校对的字迹,是张爱玲的。

《少帅》是英文小说,有七十六页,讲张学良与与赵四小姐的爱情故事,没有结局,只有开头。文章未提及张学良的名字,都是用少帅来代替。当时张爱玲给赖雅和另一朋友看,他们看了都喊救命,因为里面涉及大量的历史人物,如张作霖、阎锡山、冯玉祥等。可张爱玲无法修改,要写少帅张学良无法避免这些人物。

这个小说除了人物复杂外,也有弊端,因为事实无法避免,若将小说人物改成负面,会涉及诽谤。同时,张爱玲希望写成爱情小说,对她来说,写作方式是从细节入手,从下面建起来。她写前,会知道所有事情的发生,比如《小团圆》的每一个细节,可能都是曾经发生过的。可写《少帅》,她无法知道细节,很多事情不清楚,硬着头皮来写很困难。所以就放弃了。

还有一个张爱玲的小说《相见欢》(Visiting),我觉得出英文版没意思。《华丽园》是《小团圆》的第九章,写一个人在乡下看大戏,英文小说与中文没得比。《色·戒》(SpyRing)中文版与英文版的情节中间是不一样的,英文版没有销路,卖不出,就放下了。多年后,她离开加州大学,在1974年开始想重写《色·戒》,就写信给我爸爸说出她的想法,将第一稿寄给我爸爸看,我爸爸觉得不行,因为把女主角写成是国民党特务的话,文章一定无法发表。何况,当时台湾认为国民党特务不可能会失败的。张爱玲同意我爸爸的观点,便将王佳芝写成女大学生,在第一稿的开头加了很多情节。

撰文:南都记者 田志凌 陈晓勤 图片翻拍:廖伟棠

中国时报 张爱玲 与 张学良 符立中

2012.02.12

撰写张学良,曾经是张爱玲一大心愿;而今未公开的《少帅》,却成为海内外张迷的一大悬念。她为何要以张学良为创作蓝本?

个人过去爬梳张爱玲影史时曾作过初步推断不幸随著各方对笔者建构史观的引用或盗用,若干扩充的误读衍发出更多问题。

笔者预备在本文公布新的资料,进一步厘清张的创作意图,并以这层认知,来「张看」迄今被低估的《小团圆》。

《少帅》书写始末 1961年,在美国稳定下来的张爱玲欲重新进军国际,和宋淇、邝文美约好,回港一年搜集写作资料。 由于麦卡锡(Richard M.

McCarthy)献策,可以运用美新处的关系去访问张学良,于是她一箭双雕,特地购买在台中转的飞航班次这个计划,倒是连宋淇亦不知情。

10月13日下午,张爱玲带著正编写的《红楼梦》飞抵台湾。 显然她想以《红楼梦》的收入、来支持创作时的开销,然后以英文版的《少帅》,来打入美国市场。

麦卡锡夫妇次日在西门町设宴款待张爱玲,吴鲁芹、殷张兰熙及《现代文学》诸青白先勇、王文兴、陈若曦、欧阳子、王祯和、戴天鹄等候近一小时,才看见姗姗来迟的她。

在得知无法访问张学良后,她做了个乍看八竿子打不著的决定转赴花莲看丰年祭。

当然现在已有极少数识者领悟到:历史纵深与民俗风情的交错,构成张爱玲最伟大的基调;前者撑起骨架,后者丰盈了血肉这正是那些前仆后继的「张派」,一辈子也难以企及之处。这两者交织而成的世界,从她毕生最杰出的几部作品:〈倾城之恋〉、〈金锁记〉、《秧歌》到《小团圆》,我们都可以在其中看到〈中国的日夜〉!

那么,《少帅》是否属于这类作品?

可惜张爱玲来不及向读者施展她的全副架构;但从她晚年几篇讨论张学良的文字,我们可以略窥张爱玲对《少帅》的理念:

《少帅》没再往下写的理由之一,在于张爱玲本身对张学良失去兴趣,「我认为他是个limousine

liberal(浮夸的自由主义者),觉得irritating(令人不敢苟同)纯粹我个人的偏见。」

张爱玲本人也是世家子弟,对这类背负历史包袱的第二代,她曾提过她观察的儿童心理:「我越来越相信宠坏的孩子(如果经得起惯的话)长大了有自信心,有个性,会成功。

『棒头上出孝子』,是因为父母乖戾或太疙瘩,儿女活到老也总还是想取悦父母,博得一声赞美。」

从「父母太乖戾或太疙瘩」,读者很容易想到那本自传性质的《小团圆》。对于自己的人生,张爱玲认为「我是竹节运,幼年四年一期,全凭我母亲的来去分界。

四期过后又有五年的一期,期末港战归来与我姑姑团聚作结,几度小团圆。」

她又提到《对照记》「写我母亲较为soft-focus(柔焦美化)。我想她rather this than be

forgotten(宁愿如此也不愿被忘记)」。

很显然,在我们看到的《小团圆》中,张爱玲的创作意图统统实现了。

她眼中的张学良

张爱玲的创作生涯自始即受到《红楼梦》与《孽海花》的影响,富丽繁宠盛极而衰所产生的「历史的透视」、与野史闲话交错而成的民俗视野,一直是她亟欲表现的重心。

可惜的是从傅雷、夏志清到中共的文艺史家,统统以封建与人性的斗争去论断她,造成评价〈金锁记〉的一支独秀关于这点,政治立场迥然不同的三方,倒是出奇地一致。

所幸,现在《雷峰塔》、《易经》和《小团圆》的出土,为张爱玲自己正了名、说了话。《红楼梦》以贾、史、王、薛四大家族的更迭兴衰为背景,这和张爱玲自己的家世清末清流派主将张佩纶、直隶总督李鸿章、长江水师提督黄翼升、以及来自后母的北洋总理孙宝琦恰恰不约而同;套句张子静的话:「与她同时代的作家,没有谁的家世比她更显赫。」

张子静的话应打个折扣,最起码,邵洵美应不在此限。

不过,邵洵美彼时韶华盛极(鲁迅曾讽刺:「有富岳家,有阔太太,用陪嫁钱,作文学资本」),春风得意,对家道中落的张爱玲来说,急转直下的张学良无疑更富戏剧性、也更具吸引力。

尤其她的后母和「赵四风流朱五 对于《少帅》,张爱玲自有贯穿的中心主题;她觉得:「他像一般二世祖一样,没真正经过考验,所以对自己没信心,虽然外表看不出。」

张爱玲在接下来的叙诉,展现这位屡被栽赃「小情小爱」、「耽溺个人沉沦」的才女真正宏观的视野:「东北易帜(指张学良声明拥护蒋介石),固然是出于统一大义,而且独力无望报父仇,也是他心深处宁愿做他做惯的亲信子侄,甚至于传人蒋夫妇极力敷衍笼络他,他也就当真。当然蒋对他也确是有一种

ambiguity

我也认为囚禁他是势不能放。」狂」都是好友,种种秘辛在手,即使没访问成,她仍决心动笔。

故都春梦一场

对于美国试图介入张学良与蒋介石之间,张爱玲知之甚深; 除了透露当时驻派台湾的麦卡锡一直关注蒋、张互动(麦卡锡说「蒋对张是真视如子侄」),

她还提到了在民初翻云覆雨的端纳(William Henry Donald):「张也是受端纳影响。

端利用他为自己的政治资本,从coach(训练)他升为蒋夫人的coach。 张终于对蒋政府感到幻灭,憧憬延安。 蒋是个intuitive

politician(天生的政治人),知道联共抗日一定被吃掉。当时有些很能打仗的军官都有恐共症。 共军是有一种mystique。」

1911年,端纳以《纽约先驱报》驻华记者的身份抵沪,联系伍廷芳,成为武昌起义的上海总部顾问,孙中山回国后,他担任孙的政治顾问,参与起草中华民国第一个政治纲领《共和政府宣言》;历任孙中山、北洋政府、张学良的政治顾问和南京国民政府顾问。

端纳曾将袁世凯卖国的「二十一条」密约拿到《泰晤士报》发表,举世瞩目,促使「倒袁护法」成功。

往后并介入东北易帜、西安事变与对日抗战等历史事件。1946年端纳死于上海,弥留时宋美龄亲自在旁为他诵读《圣经》,并允许他葬在宋家墓园。

虽则张爱玲现今已成为公认的「上海神话」,但读者忽略了:这位海派的祖师奶奶出身河北丰润、祖父曾为京朝大官、更不知道她十八岁才会讲上海话!

对于北洋的官场变幻,张爱玲自有她自己的文化皈依,她试图从赵四或端纳的眼光去写少帅却发现此路不通,却又「not knowledgeable enough

to write from any other viewpoint」(无足够材料从其它观点去写)。

终究这段历史苍茫,对她仅成为一场「故都春梦」。

她那「家世」与「国族」交错的独特经验,要等到《雷峰塔》、《易经》和《小团圆》才得以呈现。

大公网 张爱玲的香港故事 2013.03.22

上世纪五十年代,旺角嘉道理道上,一栋大楼坐落於此,这里鸟语花香,阳光穿过郁的树荫,形成了斑驳的路面,微风吹来,波光粼粼。不知曾於此居住过一段时间的著名作家张爱玲,当年眼前是怎样一番景象,内心又是怎样一种心情?

张爱玲一九六一年因事来港暂住,就寄居在好友宋淇、邝文美夫妇家中。

文学之夜放映短片

一九九五年,张爱玲在洛杉矶公寓去世,遗物交由宋淇、邝文美夫妇保管,在二人相继离世後,他们的儿子宋以朗现为张爱玲遗产执行人。《小团圆》於二○○九年出版面世,它可以被看做是张爱玲自传性的小说,但一九九二年张爱玲与宋淇交往的书信中,张爱玲原本希望将此手稿销毁,但宋淇一直没有这麽做。

当时的时局对《小团圆》及张爱玲来说,要面临许多争议,但如今来说,如果我父母真的将这些手稿烧掉了,是一件很可惜的事情。宋以朗说。

曾经见过张爱玲几次,但当时宋以朗只是一个孩童,记忆中的张爱玲是朦胧的,许多都只是从父母口中所知,而张爱玲那段时间,也没怎麽见人,张爱玲不喜欢客套,如果与我父母见面没有什麽问题,因为他们很熟,但若是一个不熟的人去采访她,她怕言多必失,所以宁愿不见人。

遗著《少帅》写张学良

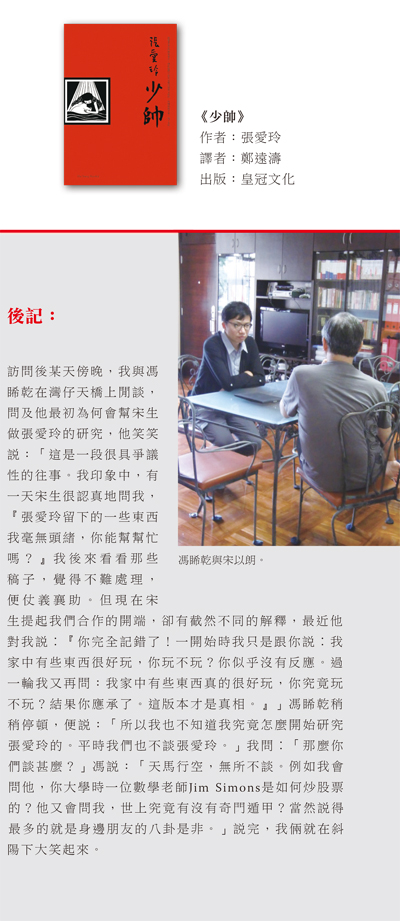

而此次浅水湾文学之夜,与香港电影资料馆联合制作、由吴咏恩及陈序庆编导的《张爱玲的香港故事》电影短片,宋以朗亦参演其中,他将公开张爱玲的手稿,以一个陈述者的角色,介绍张爱玲与香港的关系,并分别讲述了她在香港的三段不同时期的故事。第一次拍电影短片,宋以朗表示并不容易做,他说∶因为我不是张爱玲。

虽然此处楼龄也超过六十年,但修葺新净,摆设雅致,宽阔的客厅两旁的书柜,尽是张爱玲的书籍及手稿复印件。自从二○○三年宋以朗母亲邝文美过身,他便一直致力整理张爱玲的文章、手稿以及父母与张爱玲的通信,现时正在整理最後一本张爱玲遗著《少帅》,讲述了关於张学良的传记,而提及此作品何时出版,宋以朗表示前两年才开始整理手稿,可能还需要一些时间,还要看情况。

新商报 张爱玲最后遗著《少帅》有望出版

2013.03.26

据香港《大公报》报道,张爱玲最后一本遗著《少帅》正在整理,出版时间尚未确定。张爱玲1961年到香港,曾寄居在好友宋淇、邝文美夫妇家中。1995年在洛杉矶公寓去世后,张爱玲遗物交由夫妇二人处理。他们的儿子宋以朗现为张爱玲遗产执行人。据宋以朗透露,1992年张爱玲与宋淇交往的书信中,张爱玲原本希望将《小团圆》手稿销毁,但宋淇一直没有这么做。如今看来,如果我父母将这些手稿烧掉了,是一件很可惜的事情,宋以朗说。《小团圆》于2009年出版面世,被看做是张爱玲自传性小说。

宋以朗曾见过张爱玲几次,但记忆中的张爱玲却是朦胧的,许多都只是从父母口中所知。他透露,张爱玲那段时间没怎么见人,她不喜欢客套,与我父母见面没问题,但若是不熟的人去采访她,她怕言多必失,宁愿不见。

2003年,宋以朗母亲邝文美去世,他便一直致力整理张爱玲的文章、手稿以及父母与张爱玲的通信。现在,他正在整理最后一本张爱玲遗著《少帅》,是一本关于张学良的传记,提及此作品的出版时间,宋以朗表示,前两年才开始整理手稿,可能还需要一些时间,要看情况。

晴報Sky Post 看清張愛玲 | 2013.03.28

張愛玲說:「出名要趁早呀!」她的確做到了。有論者說她最好的作品在25歲前已寫完,《傾城之戀》、《金鎖記》等無一不引證世上真有寫作天才這回事。隨着其遺產執行人宋以朗相繼出版了《小團圓》、《張愛玲私語錄》等遺稿及書信後,更多有關張愛玲後半生的面貌陸續呈現,可坊間的評價不一。宋以朗不怕被罵,也大可以讓稿件封塵。他只是想若自己不做,誰做?

宋以朗可能不是張迷,但一定是張的考據迷。在2010年出版的《張愛玲私語錄》(宋淇夫婦和張的書信節錄集)中,有一句沒有標點符號的「人在幕後戲中戲有口難言無奇不有」,實在讓讀者摸不着頭腦,但宋卻如偵探般破解了密碼,連張愛玲研究專家陳子善教授也讚怎麼連這個也查到。

「其實你肯畀啲時間,遲早也會找到。這並不是說我很積極地去找,只是有時在家裏東看西摸,便會有所發現。」宋以朗邊說邊走向書櫃,拿了四本兒童繙譯小說《無奇不有》和電影劇本《有口難言》出來,前者是他媽媽鄺文美以筆名方馨所繙譯的,後者則是他爸爸宋淇以筆名林以亮於

1950年代撰寫的劇本。整句話指二人以筆名寫作,如幕後操控者。

籌備出版《少帥》

這樣的考據工作,近年宋以朗一直在做,當中包括張愛玲生前未完成的英文小說《少帥》,故事藍本源自張學良將軍與趙一荻(又稱趙四小姐)的愛情故事。1961年,張愛玲造訪台灣的其中一個目的是探望張學良,為《少》蒐集資料,可當時張學良仍被軟禁,探訪未獲批准。「雖然是寫張學良和趙四小姐,但沒用他們的名字。」宋以朗說。這種將別人的故事轉化成創作的手法,張愛玲頗常用,例如《紅玫瑰與白玫瑰》便是她媽媽的朋友的經歷。

《少》若出版,必先繙譯成中文,這做法與《雷峰塔》和《易經》(皆以英文寫成)相同。不過此文的注釋工作頗困難,未能預計出版時間,「如果不做注釋便直接出版,必定有很多人亂說話。因為你不解釋的話,有人可能會說張愛玲『唔得』,很多錯處,張學良明明沒有這樣說,那個年份又錯,年齡又錯。不如我負擔起所有考據工作,例如那個年齡的確是錯,但是張愛玲刻意的。此外她用了很多野史,也不知道是從哪裏聽來的。」

被罵沒甚麼大不了

宋以朗自母親於2007年離世後,便接手處理張愛玲遺產,並陸續出版遺稿,「他們(宋淇夫婦)不想處理是因為覺得做任何事也會被人罵;燒掉了,人們會說你笨;出版了,人們會說你合法盜版。我可以甚麼也不做,這便不會招人罵,但這只是將責任pass了給下一位。可我也不知道將來可以交給誰,既然如此,我不如出版了,被人罵沒甚麼大不了,你做甚麼也可以被人罵。」

望成立張愛玲博物館

張愛玲於1995年在美國家中離世,留下了14箱遺物。部分遺物由台灣皇冠文化集團代為保管,並對外借出作展覽之用。另有部分則保存在宋以朗家中,包括有張愛玲穿過的拖鞋,以及其去世時躺着的毛氈,「拎出來可能會嚇壞人,所以便沒有給台灣那邊。」

據宋以朗所知,南區區議會曾在會議上討論過於淺水灣泳灘設立張愛玲博物館,但會上居然有人問誰是張愛玲!於是討論便不了了之。「若有這樣的事,我一定支持。我當時還在想怎麼才令博物館變得有趣呢,例如若展出張愛玲的套裝,我可以每兩個月換一次,所以你三年後與五年後來看是不同的。」

華夏經緯網

張愛玲"書房"及遺物看護人:為張愛玲守18年遺物 2013.07.18

@華西都市報:昨日上午,第24屆香港書展開幕,本屆香港書展以從香港閱讀世界閱讀·令世界美好為主題,將展開近四百場文化活動。但說到香港文化,不得不再次提到那個我們耳熟能詳的名字張愛玲。張愛玲的很多小說,都在香港完成。編者按:

最才的女

一個風華絕代,一個淡泊世外。在北京,生於1911年7月17日的楊絳先生昨日低調地度過了102歲生日,對關心她的讀者說一句:替我吃碗麵就行了。百歲高齡,還在寫作,文集修訂版年底推出;在香港,同一天,張愛玲文學遺產繼承人宋以朗透露,張愛玲,這個比楊絳小9歲的才女,故事並沒有完,數份書稿正在整理中,留待我們去品味。

常說時間是把殺豬刀,殘忍地滅掉我們年輕時一個個偶像,那些男神女神身上的浮華。但對另一類人來說,時光只會將她們的容顏雕琢得更好。楊絳在一百歲時,坐在世紀的邊緣,說:一個人經過不同程度的鍛鍊,就獲得不同程度的修養、不同程度的效益。好比香料,搗得愈碎,磨得愈細,香得愈濃烈。她的香,如七月茉莉,素凈清白。時光在指縫中傾瀉而過,變成繞指柔。相較之下,翻手蒼涼,覆手繁華的張愛玲,則充滿了張力,將時光玩弄于股掌中,發出裂帛之音。這位民國世界的臨水照花人最終寂寞離世,但若沒有張愛玲,民國才是寂寞的。

楊絳感嘆:上蒼不會讓所有幸福集中到某個人身上,得到愛情未必擁有金錢;擁有金錢未必得到快樂;得到快樂未必擁有健康;擁有健康未必一切都會如願以償。一直很佩服這位白髮先生,如何能在丈夫和愛女都先於自己離世的情況下,堅強存世,靜靜等待回家的那一刻。

也許,當疲憊和浮躁都在文字中乖乖地馴服,就是一個世紀以來,兩個最才的女帶給我們的歡喜。

至少學會,如何與時光共處。

日前,有消息稱,張愛玲文學遺產繼承人宋以朗正在著手整理繼《小團圓》之後的又一部張愛玲英文遺著《少帥》,再次引發張迷的關注。而前段時間,錢鐘書楊絳信札被拍賣事件,受到楊絳先生強烈反對,而宋以朗的父親、文學界名士宋淇,曾經與錢鐘書在1979年至1990年間有過138封通信。

昨日,楊絳先生102歲生辰來臨,華西都市報記者來到宋以朗位於香港九龍加多利山的寓所拜訪,親眼見證傳說中張愛玲的遺產大箱子,所隱藏的這位文壇才女的前世今生。遺物記述

張學良的愛情故事

張愛玲遺囑規定,其所有財產將贈予好友宋淇夫婦,並指定由林式同執行。張愛玲海葬之後,林式同將14個箱子寄給宋淇夫婦。宋淇夫婦經整理,將11箱交給了台北皇冠出版社保管,而把幾百封他們與張愛玲的書信,合計3箱留在家中。如今,交由兒子宋以朗保管。昨日,華西都市報記者在6大本厚厚的張愛玲信札手稿原件文件夾中,看到了張愛玲寫給宋淇夫婦的信件,細緻整潔。

華西都市報:你們是如何保管這些遺物的?

宋以朗:那些箱子只是物流運輸所用的普通箱子。信件、手稿,已經被我整理到文件夾裏。其實,還有不少遺物本來就在我家,是張愛玲寄給我爸爸的。比如《小團圓》手稿。

華西都市報:那11個箱子裏的遺物,現在還在台北那家出版社嗎?你沒想到要回來?

宋以朗:要回來幹嘛呢。這些東西的意義並不在我個人。如果有學術機構需要展覽,上保險接洽等事情,其實還是很繁瑣的。

華西都市報:張愛玲的另外一部生前寫就而未發表的作品《少帥》,整理得怎樣了?大概什麼時候讀者能看到?

宋以朗:這是一部張愛玲用英文寫的關於張學良的小說,原型就是張學良和趙四小姐,是一個感人的愛情故事。英文76頁,翻譯成中文估計有3萬多字。這篇文章至今從未出版或發表過。目前還沒有具體出版日期。

華西都市報:除了《少帥》,還有沒有別的張愛玲作品的出版計劃?

宋以朗:內地一家出版社,將要出版《小團圓》手稿影印版,限量發行95套。這樣方便那些想要看到張愛玲原稿筆跡的讀者閱讀。這個我是不拿版稅的,純粹是出版社在做,我只是同意了這件事。遺憾之作

張愛玲曾打算寫曹禺

除了書信、手稿,宋以朗還將張愛玲的其他舊物拿出來,其中就包括張愛玲的白拖鞋。提到張愛玲彌留時的狀況,宋以朗就從屋子裏抱出來一個大箱子,裏面有四張毯子,宋以朗介紹說,這是她去世時躺過的。宋以朗還拿出他爸爸與錢鐘書的130多封通信,也都被精心存放。

華西都市報:像這些遺物,也要捐出去嗎?

宋以朗:我保留著它們也沒什麼意思。會認真考慮將它們託付給值得信任的學術團體。

華西都市報:是否像此前授權出版張愛玲的遺作那樣,將錢鐘書寫給宋淇的信件出版?

宋以朗:如果要出版錢鐘書的信札,肯定要徵得楊絳先生的同意。不過,現在我不想打擾她。

華西都市報:宋淇曾提到,張愛玲曾經構思但沒有寫的文章,其中包括以曹禺為原型的小說?

宋以朗:1979年,張愛玲打算以曹禺為原型,寫一篇名為《謝幕》的小說。但是大體是因為張愛玲自認對曹禺了解不夠,或者可能是擔心牽涉名人惹是非,因而乾脆不寫。

八十年代末,張愛玲還打算寫一部中篇小說《美男子》,我爸爸鼓勵她寫,來往信封有8封。但大體是因為時間來不及,也沒寫。守護人說 很多張愛玲傳記都是錯的

宋以朗1978年在美國加州州立大學讀書,拿到統計學博士。在美國某統計公司任職。2003年,宋以朗結束近40年的美國生活,回到香港照顧母親,同時守護張愛玲的遺物。

華西都市報:您曾說您並不是張迷,樂此不疲為張愛玲做這些事情的動力是什麼?

宋以朗:我有責任維護好張愛玲作品的完整性。她是我爸爸媽媽的好朋友。假使有一天,後人看到張愛玲作品都不是那麼完整和準確的,是我的失職。

華西都市報:你對當下很多張愛玲傳記怎麼看?

宋以朗:我收集了張愛玲的各種各樣的傳記,就是為了看看別人是怎麼寫的。其中有不少無根據的東西。有的基本觀點都是錯的。

比如說,有人在傳記裏提到張愛玲去世時穿的是一件紅色旗袍。而這是沒有根據的。記者手記不問時光探訪張愛玲

在香港加多利山上一片鬧中取靜的住宅區,記者冒雨找到了宋以朗家所在的一棟共六層高的臨街半弧形樓房。如今,房子裏的一切都沒變,傢具還是50年前的。父母去世以後,宋以朗一直住在父母留下的這棟公寓中。

張愛玲也曾在這幢公寓裏住過半年。那是1961年的夏天,張愛玲為了給自己的美國丈夫賴雅籌集醫藥費,回到香港趕寫兩個劇本。提到這段往事,宋以朗陷入回憶,張愛玲住進我家,是住在我的臥室。我則挪到客廳去睡。當時我12歲,在我的記憶裏,當年的張愛玲終日足不出房,只顧埋頭寫作。

不過,張愛玲曾住過的那個房間,現在已被改成了一個衛生間。面積很小,放著日常洗漱的用品,以前是一個小房間,剛好放下一張床,張愛玲就在這裡寫文章、休息。宋以朗對記者說。

1987年香港曾經上演的張愛玲作品《傾城之戀》話劇版海報;一套張愛玲作品集封面圖;張愛玲的英文證件原件;張愛玲經典的旗袍照。這是宋以朗客廳三面墻上最顯眼的東西。而靠墻的一個大書櫃,裝滿關於張愛玲的各種傳記、研究著作,記者數了數,大概有近200種。也就是說,這幾乎相當於一個張愛玲研究陳列室。

幾年前宋以朗授權出版社出版《小團圓》時,引發媒體關注。其中也提到宋以朗未婚沒有子女,兩名外甥在美國長大,不熟悉中文。這次在香港加多利山上的拜訪,親自感受到宋以朗先生的低調、豁達,離群索居,鬧中取靜,悠然度日。突然發現,他其實跟張愛玲也是一路人啊。

來源:華西都市報

少帅 (豆瓣)

作者: 张爱玲

出版社: 北京十月文艺出版社

译者: 王蕙玲

出版年: 2014-6-10

页数: 206

定价: 30

ISBN: 9789846873658

撰写张学良,曾经是张爱玲一大心愿;而今未公开的《少帅》,却成为海内外张迷的一大悬念。她为何要以张学良为创作蓝本?个人过去爬梳张爱玲影史时曾作过初步推断不幸随着各方对笔者建构史观的引用或盗用,若干扩充的误读衍发出更多问题。笔者预备在本文公布新的资料,进一步厘清张的创作意图,并以这层认知,来「张看」迄今被低估的《小团圆》。

《少帅》书写始末

1961年,在美国稳定下来的张爱玲欲重新进军国际,和宋淇、邝文美约好,回港一年搜集写作资料。由于麦卡锡(Richard M.

McCarthy)献策,可以运用美新处的关系去访问张学良,于是她一箭双雕,特地购买在台转机的飞航班次这个计划,倒是连宋淇亦不知情。

10

月13日下午,张爱玲带着正编写的《红楼梦》飞抵台湾。显然她想以《红楼梦》的收入、来支持创作时的开销,然后以英文版的《少帅》,来打入美国市场。麦卡锡夫妇次日在西门町设宴款待张爱玲,吴鲁芹、殷张兰熙及《现代文学》诸青白先勇、王文兴、陈若曦、欧阳子、王祯和、戴天鹄等候近一小时,才看见姗姗来迟的她。在得知无法访问张学良后,她做了个乍看八竿子打不着的决定转赴花莲看丰年祭。当然现在已有极少数识者领悟到:历史纵深与民俗风情的交错,构成张爱玲最伟大的基调;前者撑起骨架,后者丰盈了血肉这正是那些前仆后继的「张派」,一辈子也难以企及之处。这两者交织而成的世界,从她毕生最杰出的几部作品:〈倾城之恋〉、〈金锁记〉、《秧歌》到《小团圆》,我们都可以在其中看到〈中国的日夜〉!

那么,《少帅》是否属于这类作品?可惜张爱玲来不及向读者施展她的全副架构;但从她晚年几篇讨论张学良的文字,我们可以略窥张爱玲对《少帅》的理念:

《少帅》没再往下写的理由之一,在于张爱玲本身对张学良失去兴趣,「我认为他是个limousine

liberal(浮夸的自由主义者),觉得irritating(令人不敢茍同)纯粹我个人的偏见。」

张爱玲本人也是世家子弟,对这类背负历史包袱的第二代,她曾提过她观察的儿童心理:「我越来越相信宠坏的孩子(如果经得起惯的话)长大了有自信心,有个性,会成功。『棒头上出孝子』,是因为父母乖戾或太疙瘩,儿女活到老也总还是想取悦父母,博得一声赞美。」

从「父母太乖戾或太疙瘩」,读者很容易想到那本自传性质的《小团圆》。对于自己的人生,张爱玲认为「我是竹节运,幼年四年一期,全凭我母亲的来去分界。四期过后又有五年的一期,期末港战归来与我姑姑团聚作结,几度小团圆。」她又提到《对照记》「写我母亲较为soft-focus(柔焦美化)。我想她

rather this than be forgotten(宁愿如此也不愿被忘记)」。很显然,在我们看到的《小团圆》中,张爱玲的创作意图统统实现了。

她眼中的张学良

张爱玲的创作生涯自始即受到《红楼梦》与《孽海花》的影响,富丽繁宠盛极而衰所产生的「历史的透视」、与野史闲话交错而成的民俗视野,一直是她亟欲表现的重心。可惜的是从傅雷、夏志清到中共的文艺史家,统统以封建与人性的斗争去论断她,造成评价〈金锁记〉的一支独秀关于这点,政治立场迥然不同的三方,倒是出奇地一致。

所幸,现在《雷峰塔》、《易经》和《小团圆》的出土,为张爱玲自己正了名、说了话。《红楼梦》以贾、史、王、薛四大家族的更迭兴衰为背景,这和张爱玲自己的家世清末清流派主将张佩纶、直隶总督李鸿章、长江水师提督黄翼升、以及来自后母的北洋总理孙宝琦恰恰不约而同;套句张子静的话:「与她同时代的作家,没有谁的家世比她更显赫。」

张子静的话应打个折扣,最起码,邵洵美应不在此限。不过,邵洵美彼时韶华盛极(鲁迅曾讽刺:「有富岳家,有阔太太,用陪嫁钱,作文学资本」),春风得意,对家道中落的张爱玲来说,急转直下的张学良无疑更富戏剧性、也更具吸引力。尤其她的后母和「赵四风流朱五狂」都是好友,种种秘辛在手,即使没访问成,她仍决心动笔。

对于《少帅》,张爱玲自有贯穿的中心主题;她觉得:「他像一般二世祖一样,没真正经过考验,所以对自己没信心,虽然外表看不出。」

张爱玲在接下来的叙诉,展现这位屡被栽赃「小情小爱」、「耽溺个人沉沦」的才女真正宏观的视野:「东北易帜(指张学良声明拥护蒋介石),固然是出于统一大义,而且独力无望报父仇,也是他心深处宁愿做他做惯的亲信子侄,甚至于传人蒋夫妇极力敷衍笼络他,他也就当真。当然蒋对他也确是有一种

ambiguity

我也认为囚禁他是势不能放。」

故都春梦一场

对于美国试图介入张学良与蒋介石之间,张爱玲知之甚深;除了透露当时驻派台湾的麦卡锡一直关注蒋、张互动(麦卡锡说「蒋对张是真视如子侄」),她还提到了在民初翻云覆雨的端纳(William

Henry

Donald):「张也是受端纳影响。端利用他为自己的政治资本,从coach(训练)他升为蒋夫人的coach。张终于对蒋政府感到幻灭,憧憬延安。蒋是个intuitive

politician(天生的政治人),知道联共抗日一定被吃掉。当时有些很能打仗的军官都有恐共症。共军是有一种mystique。」1911年,端纳以《纽约先驱报》驻华记者的身份抵沪,联系伍廷芳,成为武昌起义的上海总部顾问,孙中山回国后,他担任孙的政治顾问,参与起草中华民国第一个政治纲领

《共和政府宣言》;历任孙中山、北洋政府、张学良的政治顾问和南京国民政府顾问。

端纳曾将袁世凯卖国的「二十一条」密约拿到《泰晤士报》发表,举世瞩目,促使「倒袁护法」成功。往后并介入东北易帜、西安事变与对日抗战等历史事件。1946年端纳死于上海,弥留时宋美龄亲自在旁为他诵读《圣经》,并允许他葬在宋家墓园。

虽则张爱玲现今已成为公认的「上海神话」,但读者忽略了:这位海派的祖师奶奶出身河北丰润、祖父曾为京朝大官、更不知道她十八岁才会讲上海话!对于北洋的官场变幻,张爱玲自有她自己的文化皈依,她试图从赵四或端纳的眼光去写少帅却发现此路不通,却又「not

knowledgeable enough to write from any other

viewpoint」(无足够材料从其它观点去写)。终究这段历史苍茫,对她仅成为一场「故都春梦」。她那「家世」与「国族」交错的独特经验,要等到《雷峰塔》、《易经》和《小团圆》才得以呈现。

宋以朗微博

5月5日2014年﹕少帅

(豆瓣)说:作者: 张爱玲;出版社: 北京十月文艺出版社;译者: 王蕙玲; 出版年: 2014-6-10;页数: 206;定价: 30;ISBN:

9789846873658。 除了小说与作者的名字,其他都是假新闻[至少我没有听见过]。

(Skypost)

看清張愛玲 2014.03.28

張愛玲說:「出名要趁早呀!」她的確做到了。有論者說她最好的作品在25歲前已寫完,《傾城之戀》、《金鎖記》等無一不引證世上真有寫作天才這回事。隨着其遺產執行人宋以朗相繼出版了《小團圓》、《張愛玲私語錄》等遺稿及書信後,更多有關張愛玲後半生的面貌陸續呈現,可坊間的評價不一。宋以朗不怕被罵,也大可以讓稿件封塵。他只是想若自己不做,誰做?

宋以朗可能不是張迷,但一定是張的考據迷。在2010年出版的《張愛玲私語錄》(宋淇夫婦和張的書信節錄集)中,有一句沒有標點符號的「人在幕後戲中戲有口難言無奇不有」,實在讓讀者摸不着頭腦,但宋卻如偵探般破解了密碼,連張愛玲研究專家陳子善教授也讚怎麼連這個也查到。

「其實你肯畀啲時間,遲早也會找到。這並不是說我很積極地去找,只是有時在家裏東看西摸,便會有所發現。」宋以朗邊說邊走向書櫃,拿了四本兒童繙譯小說《無奇不有》和電影劇本《有口難言》出來,前者是他媽媽鄺文美以筆名方馨所繙譯的,後者則是他爸爸宋淇以筆名林以亮於

1950年代撰寫的劇本。整句話指二人以筆名寫作,如幕後操控者。

籌備出版《少帥》

這樣的考據工作,近年宋以朗一直在做,當中包括張愛玲生前未完成的英文小說《少帥》,故事藍本源自張學良將軍與趙一荻(又稱趙四小姐)的愛情故事。1961年,張愛玲造訪台灣的其中一個目的是探望張學良,為《少》蒐集資料,可當時張學良仍被軟禁,探訪未獲批准。「雖然是寫張學良和趙四小姐,但沒用他們的名字。」宋以朗說。這種將別人的故事轉化成創作的手法,張愛玲頗常用,例如《紅玫瑰與白玫瑰》便是她媽媽的朋友的經歷。

《少》若出版,必先繙譯成中文,這做法與《雷峰塔》和《易經》(皆以英文寫成)相同。不過此文的注釋工作頗困難,未能預計出版時間,「如果不做注釋便直接出版,必定有很多人亂說話。因為你不解釋的話,有人可能會說張愛玲『唔得』,很多錯處,張學良明明沒有這樣說,那個年份又錯,年齡又錯。不如我負擔起所有考據工作,例如那個年齡的確是錯,但是張愛玲刻意的。此外她用了很多野史,也不知道是從哪裏聽來的。」

被罵沒甚麼大不了

宋以朗自母親於2007年離世後,便接手處理張愛玲遺產,並陸續出版遺稿,「他們(宋淇夫婦)不想處理是因為覺得做任何事也會被人罵;燒掉了,人們會說你笨;出版了,人們會說你合法盜版。我可以甚麼也不做,這便不會招人罵,但這只是將責任pass了給下一位。可我也不知道將來可以交給誰,既然如此,我不如出版了,被人罵沒甚麼大不了,你做甚麼也可以被人罵。」

望成立張愛玲博物館

張愛玲於1995年在美國家中離世,留下了14箱遺物。部分遺物由台灣皇冠文化集團代為保管,並對外借出作展覽之用。另有部分則保存在宋以朗家中,包括有張愛玲穿過的拖鞋,以及其去世時躺着的毛氈,「拎出來可能會嚇壞人,所以便沒有給台灣那邊。」

據宋以朗所知,南區區議會曾在會議上討論過於淺水灣泳灘設立張愛玲博物館,但會上居然有人問誰是張愛玲!於是討論便不了了之。「若有這樣的事,我一定支持。我當時還在想怎麼才令博物館變得有趣呢,例如若展出張愛玲的套裝,我可以每兩個月換一次,所以你三年後與五年後來看是不同的。」

博客來

少帥 The Young Marshal

作者: 張愛玲

出版社:皇冠

出版日期:2014/09/01

語言:繁體中文

定價:300元

優惠價:9折270元

本商品單次購買10本85折255元

內容簡介

張愛玲:我絕不寫自己不想寫的人物和故事。

傳聞已久,張愛玲最後一部未刊小說遺稿首度曝光!

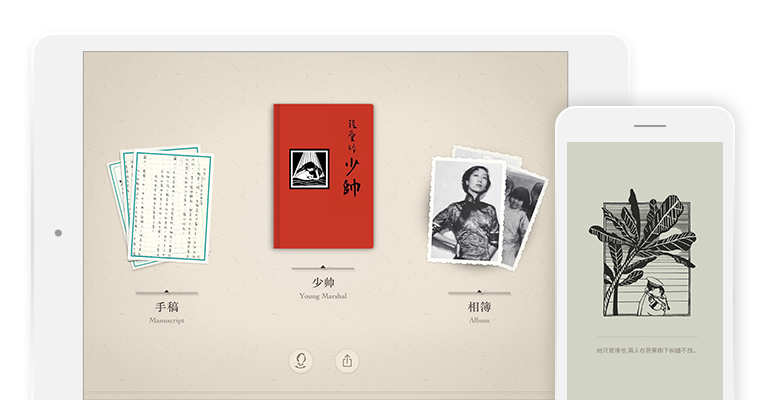

特別收錄:張愛玲英文原稿、張學專家馮睎乾教授評析、藝術家何倩彤繪製插圖!

他順着氣息將她吸進去。

即使他們只能有這樣的剎那又如何,

時間緩慢下來,成了永恆。

故事始於正值軍閥時期的北京,十三歲的周四小姐戀上了瀟灑不羈的少帥。在一次帥府宴會中,少帥主動贈予周四小姐一把扇。他們很快地戀愛了,彷彿這是件再自然也不過的事。

大時代的紛擾也無法阻擋彼此的綿綿情意,風流倜儻的少帥和嫻靜純真的四小姐,他們之間的愛情既內斂又奔放,既婉約又灼熱,就像正在轉變的中國,渴望嶄新的未來,卻也無可避免地守舊。然而,在這深宅後院裡,又將會有什麼樣的考驗等待著他們?

《少帥》是張愛玲以張學良與趙四小姐的愛情故事為藍本,耗費十年以上的時間蒐集資料而撰寫的小說,最後卻因為種種原因未能完成,一直是文壇的一大懸念與遺憾,如今,這部傳聞已久的神秘作品,在張愛玲文學遺產執行人宋以朗的努力下,終於得以呈現在所有讀者面前。張愛玲利用小說的形式,透過深富「人生味」的歷史軼事來描繪「另一個時代的質地」,也隱隱透射出她自己的影子。《少帥》可以說是張愛玲最後一部未曾刊行的小說遺稿,從今而後,將再也沒有其他重大作品可以出土了,本書之珍貴,也由此可見一斑。

作者介紹 作者簡介

張愛玲

本名張煐,一九二○年生於上海。二十歲時便以一系列小說令文壇為之驚豔。她的作品主要以上海、南京和香港為故事場景,在荒涼的氛圍中鋪張男女的感情糾葛以及時代的繁華和傾頹。

有人說張愛玲是當代的曹雪芹,文學評論權威夏志清教授更將她的作品與魯迅、茅盾等大師等量齊觀,而日後許多作家都不諱言受到「張派」文風的深刻影響。

張愛玲晚年獨居美國洛杉磯,深居簡出的生活更增添她的神秘色彩,但研究張愛玲的風潮從未止息,並不斷有知名導演取材其作品,近年李安改拍〈色,戒〉,更是轟動各界的代表佳作。

一九九五年九月張愛玲逝於洛杉磯公寓,享年七十四歲。她的友人依照她的遺願,在她生日那天將她的骨灰撒在太平洋,結束了她傳奇的一生。

詳細資料

ISBN:9789573331049 叢書系列:張看.看張 規格:平裝 / 296頁 / 14.8 x 21 cm / 普通級 / 單色印刷 /

初版 出版地:台灣

本書分類:文學小說> 華文創作> 小說

內容連載

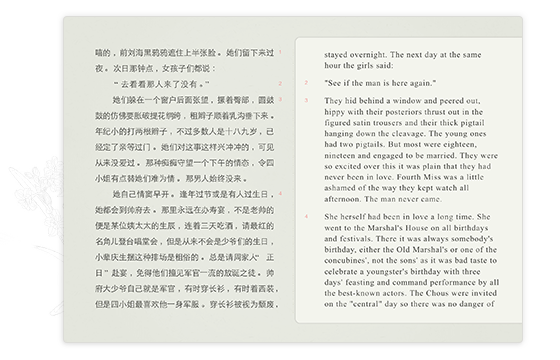

1.

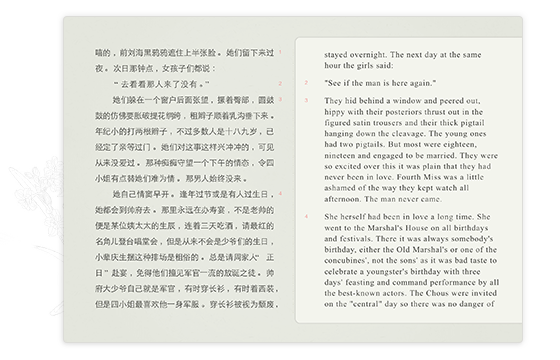

府裏設宴,女孩子全都走出洋台看街景。街上有個男人把一隻紙摺的同心方勝兒擲了上來。她們拾起來拆開讀道:

「小姐,明日此時等我。」

一群人蜂擁着跑回屋裏。她們是最早的不纏足的一代,儘管穿着緞鞋,新式的「大腳」還是令她們看起來粗野嘈閙。

「肯定是給你的。」她們把紙條傳來傳去。

「瞎說,怕是給你的吧。」

「這麽多人,怎麽偏偏就我了?」

「誰叫你這麼漂亮?」

「我漂亮?是你自己吧。我壓根兒沒看見是怎樣的一個人。」

「誰又看見了?大家跑起來我還不知是為什麼。」

周四小姐年紀太小,無須替自己分辯,只笑嘻嘻的,前劉海黑鴉鴉遮住上半張臉。她們留下來過夜。次日那鐘點,女孩子們都說:

「去看看那人來了沒有。」

她們躲在一個窗戶後面張望,撅着臀部,圓鼓鼓的彷彿要脹破提花綢袴,粗辮子順着乳溝垂下來。年紀小的打兩根辮子,不過多數人是十八九歲,已經定了親等過門。她們對這事這樣興沖沖的,可見從來沒愛過。那種癡癡守望一個下午的情態,令四小姐有點替她們難為情。那男人始終沒來。

她自己情竇早開。逢年過節或是有人過生日,她都會到帥府去。那裏永遠在辦壽宴,不是老帥的便是某位姨太太的生辰,連着三天吃酒,請最紅的名角兒登台唱堂會,但是從來不會是少爺們的生日,小輩慶生擺這種排場是粗俗的。總是請周家人「正日」赴宴,免得他們撞見軍官一流的放誕之徒。帥府大少爺自己就是軍官,有時穿長衫,有時着西裝,但是四小姐最喜歡他一身軍服。穿長衫被視為頹廢,穿西裝一副公子哥兒模樣,再不然就像洋行買辦。軍服又摩登又愛國。兵士不一樣,他們是荷鎗的乞丐。老百姓怕兵,對軍官卻是敬畏。他們手握實權。要是碰巧還又年青又斯文,看上去就是國家唯一的指望了。大少爺眾人都叫他「少帥」,相貌堂堂,笑的時候有一種嘲諷的神氣,連對小孩子也是這樣。他們圍着他轉。他逗他們開心,對着一隻斷了線的聽筒講個不停。四小姐笑得直不起身。有一回她去看唱戲的上裝。有個演員借了少帥的書房做休息室,不過已經出場了。

「怎麼你不剪頭髮?」少帥問,「留着這些辮子幹嗎?咱們現在是民國了。」

他拿着剪刀滿房間追她,她笑個不停,最後他遞來蓬鬆的黑色的一把東西「喏,你想留着這個嗎?」

她馬上哭了。回去挨駡不算,還不知道爹會怎樣講。但原來只是一副髯口。

她在親戚家看過許多堂會,自己家裏的也有。不比散發霉味的戲園子,家裏是在天井中搭棚,簇新的蘆席鋪頂,底下一片夏蔭。剛搭的舞台浴在藍白色的汽油燈光線下,四處笑語喧喧,一改平日的家庭氣氛。她感到戲正演到精采處而她卻不甚明白,忍不住走到台前,努力要看真切些,設法突出自己,任由震耳的鑼鈸劈頭劈腦打下來。她會兩隻手擱在台板上,仰面定定地瞪視。女主角站在她正上方咿咿呀呀唱着,得意洋洋地甩着白色水袖,貼面的黑片子上的珠花閃着藍光。兩塊狹長的胭脂從眼皮一直抹到下巴,烘托出雪白的瓊瑤鼻。武生的彩臉看上去異常闊大,像個妖魔的面具,唱腔也甕聲甕氣,仿佛是從陶面具底下發出聲音。他一個騰空,灰塵飛揚,四小姐能聞到微微的馬糞味。她還是若有所失。扶牆摸壁,繞行那三面的舞台。前排觀眾伸出手,護着擺在腳燈之間沏了茉莉香片的玻璃杯。在戲園裏,她見過中途有些人離開包廂,被引到台上坐在為他們而設的一排椅子上。他們是携家眷姨太太看戲的顯貴。大家批評這是粗俗的擺闊,她倒羨慕這些人能夠上台入戲;儘管從演員背後並不見得能看到更多。

那時候她還小,還是大家口中的「吳蟠湖那會兒」。再之前是段慶萊時代。「現在是馮以祥了。」「南邊是方申荃。」軍閥們的名字連老媽子都說得上來。她們也許不曉得誰是大總統,但是永遠清楚哪個人實權在握,而且直呼其名。在一個名義上的共和國裏,這是民主政治的唯一而奇特的現象。跟本府老爺關係特殊的老帥是唯一的例外。哪個軍閥起了倒了,四小姐印象模糊。審慎與自矜兼有的心理使他們家諱言戰爭,彷彿那不過是城市治安問題,只要看緊門戶,不出去就行了。「外面正打着呢,誰也不許出去。」同時她聽見遠處的隆隆鎗聲。塾師如常授課,只是教女孩子們英文的英國女人暫時不來了。

「菲碧‧周,1925年」英文教師讓她在自己每一本書的扉頁上都寫上這行字。「菲碧」只是為了方便那老師而起的名字,她另一個名字也只有上課才用。照理她父親會用,可是他甚少有喚她的機會。大家只叫她四小姐。

老帥去年入關,賃下一座前清親王府。偌大的地方設宴請客,盛況媲美廟會,涼棚下有雜耍的,說書的,大廳裏唱京戲,內廳給女眷另唱一齣,近半的院落開着一桌麻將,後半夜還放焰火。她四處逛着,辮子上打着大的紅蝴蝶結,身上的長袍是個硬邦邦的梯形,闊袖管是兩個扁平而突兀的三角形,下面晃着兩隻手腕,看着傻相。大家說少帥同朱家姊妹親近,常常帶她們出去跳舞。他喜歡交際舞。朱三小姐是她眼中無人能及的美人兒,如果他娶的是朱三小姐那該多好!他的妻子很平凡,寡言少語,比他大四歲,相貌還要見老。幸好她極少看見他們在一起。當時還沒有這樣的規矩。他們有兩個孩子。她父親是四川的一個軍閥,曾經救過老帥一命,老帥圖報,讓兒子娶了恩人的女兒。在四小姐看來這又是少帥的一個可敬之處,說起來,他是以自己的人生償還父債。

她家裏人每次提起朱家姊妹,都免不了一聲嗤笑。

「野得不像樣,她們的爹也不管管。一旦壞名聲傳出去,連小妹妹都會受連累的。『哈,就是那大名鼎鼎的朱家姊妹啊』,人家會說。」

四小姐不必提醒也會遠着她們。她自覺像個鄉下來的表親。連朱五小姐都正眼看不得她。除了這一回,她問:「你看見少帥沒有?」

「沒有。」

「找找他去。」

「什麼事兒?」

「告訴他有人在找他。」

「誰呀?」

「反正不是我。」

「你自己去不行?」

「我不行。你去不要緊的。」

「你也大不了多少。」

「我看上去大。」

「我怎麼知道上哪兒找去?要告訴他的又是這樣沒頭沒尾的話。」

「小鬼。人家難得托你一回,架子這麼大。」朱五小姐笑着打她。

她還了手,然後跑開。「想去你自己去嘛。」

跑出了人叢,她便逕直去尋找少帥。到了外面男人的世界,她要當心碰見她父親或是異母的哥哥,貼着牆壁行走,快步躲閃到盆栽後,在回廊上遊蕩,裝做不知道自己在哪裏。在燈光下,院子裏果樹上的一大蓬一大蓬蒼白的花影影綽綽。傳菜的僕役從垂着簾幕的門洞進進出出。到處人聲嗡嗡,絲竹盈耳。她是棵樹,一直向着一個亮燈的窗戶長高,終於夠得到窺視窗內。

四小姐遇見了少帥,也從此開啟了一段悱惻纏綿的戀情。在這亂世之中,沒有什麼事是可以保證的,只有他們彼此之間無悔的深情與承諾,是唯一的真實

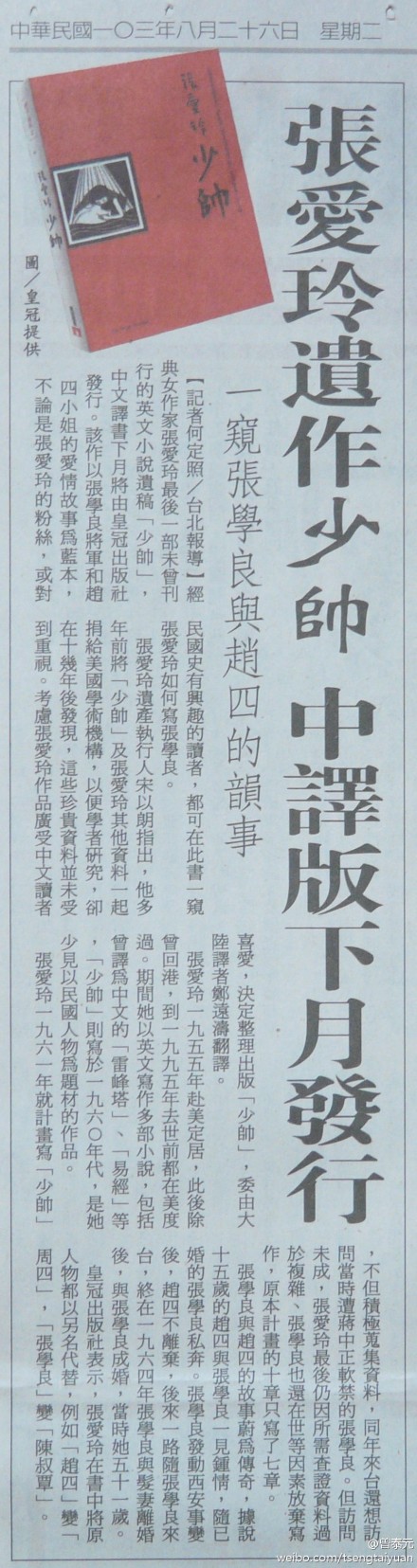

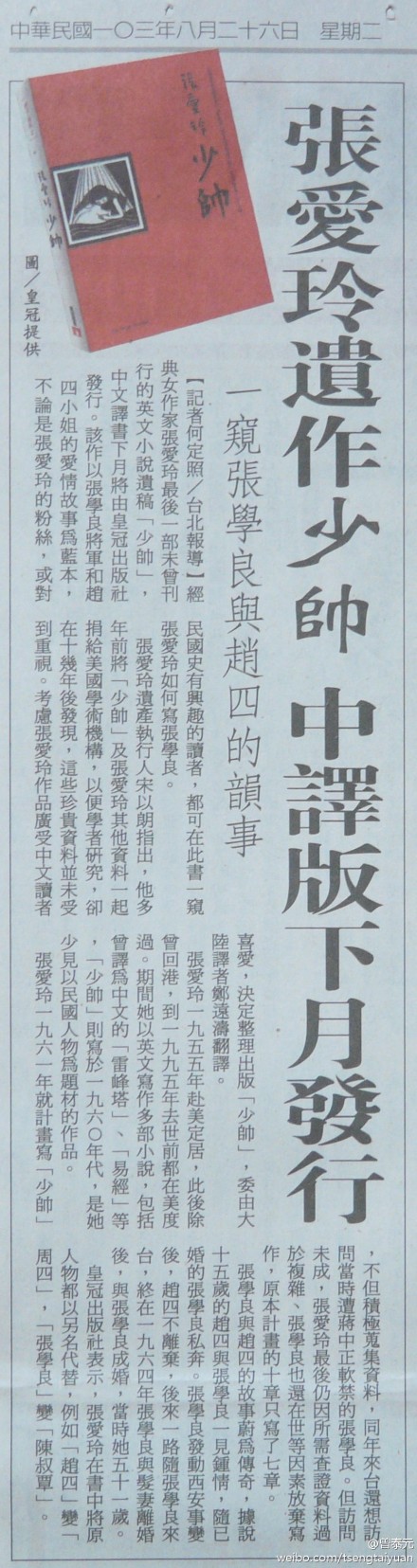

聯合報

張愛玲寫張學良 遺稿出書 2014.08.25

經典女作家張愛玲最後一部未曾刊行的小說遺稿「少帥」,將由皇冠出版社於9月初上市。該作以張學良和趙四小姐的愛情故事為藍本,原以英文寫成,此次由張愛玲遺產執行人宋以朗邀請大陸翻譯者鄭遠濤譯成中文,將是該作中文版首度面世。

宋以朗指出,他原在多年前將該作及張愛玲其他資料一起捐給美國的學術機構,方便學者研究,但十幾年後發現,這些珍貴資料並未受到重視;考慮張愛玲作品一直受廣大中文讀者喜愛,決定還是將「少帥」整理出版。

皇冠表示,張愛玲該作原打算寫到10章,但寫到第7章就放棄。因此張學良後來到台灣、趙四相伴的故事,並未出現在書中。

中央社

張愛玲遺稿少帥 9月出版 2014.08.25

作家張愛玲最後一部未曾刊行的小說遺稿「少帥」,以張學良和趙四小姐愛情故事為藍本,原以英文撰寫,譯成中文後,9月初上市。

「少帥」將由皇冠文化集團在9月初發行。張愛玲遺產執行人宋以朗表示,多年前這部作品已隨其他資料捐給學術機構,方便學者研究;但他發現經過10多年,這樣立意沒被好好發揮,加上張愛玲作品一直為廣大中文讀者關注及喜愛,為讓大家對她的作品有更全面了解,決定整理出版「少帥」。

作品原稿是張愛玲以英文寫成,宋以朗特地尋找合適譯者翻譯,並請「張學專家」馮睎乾寫篇考證和評析文章,藉由張愛玲和友人宋淇夫婦間的通信,讓讀者更清楚從旁了解張愛玲創作「少帥」的契機和投入。

「少帥」是以張學良和趙四小姐的愛情故事為藍本,從蒐集資料到寫作,前後耗費10年以上時間;張愛玲曾說,「我絕不寫自己不想寫的人物和故事」。她透過深富「人生味」的歷史軼事描繪「另一個時代的質地」,不僅展現她廣大企圖心,也隱隱透射出自己影子。

皇冠文化集團表示,宋以朗深切希望這部張愛玲從未曝光的作品,能更為大眾所知,且今後再也沒其他重大作品能夠出土,可見「少帥」的珍貴與重要性。書中也特別收錄張愛玲英文原稿,以及藝術家何倩彤繪製的插圖。

澎湃新闻-The

Paper 张爱玲《少帅》写到西安事变前,没必要再写下去了 2014.08.25

来自http://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_1263530

《少帅》

The Young Marshal

作者: 张爱玲

出版社:皇冠

出版日期:2014/09/01

语言:繁体中文

传闻已久的张爱玲最后一部未刊小说就要面世了!澎湃新闻(www.thepaper.cn)昨天从台湾皇冠出版社方面获悉,张爱玲最后一部未刊小说《少帅》即将在台湾出版,目前已接受预售。

《少帅》是张爱玲以张学良与赵四小姐的爱情故事为蓝本,耗费了十余年搜集资料而写的小说,最后却因为种种原因未能完成,这一直是文坛的一大悬念与遗憾。如今,这部传闻已久的神秘作品,经过张爱玲文学遗产执行人宋以朗的整理之后,将呈现在读者面前。张爱玲遗产执行人宋以朗昨天对澎湃新闻表示,尽管《少帅》被认为未完成,但他倾向于把这部小说看成完成之作,而且这部小说的主题与《倾城之恋》相似。

张爱玲1961年到香港,曾寄居在好友宋淇、邝文美夫妇家中。1995年在洛杉矶公寓去世后,张爱玲遗物交由夫妇二人处理。他们的儿子宋以朗现为张爱玲遗产执行人。

1961年张爱玲赴台湾采访少帅未果

1961年10月,张爱玲从美国前往台湾,此行主要目的是为创作小说《少帅》采访张学良。当时张学良还处于软禁中,张爱玲不可能见到少帅,最后只能在台湾和香港短暂逗留,这段经历写进了散文《重访边城》,而计划中英文创作的《少帅》始终未能面世。

1960

年代初,在美国的张爱玲用英文写作,这段时期相继完成了用英文创作的《秧歌》、《雷峰塔》、《易经》、《北地胭脂》、《五四遗事》以及这部未完成的《少帅》。少帅张学良一直是张爱玲感兴趣的人物。而这部《少帅》就是张爱玲以张学良与赵四小姐的爱情故事为蓝本,耗费十多年搜集资料撰写的小说,最后却因为种种原因未能完成。《少帅》中的故事始于军阀割据时期的北京,十三岁的周四小姐恋上了潇洒不羁的少帅。在一次帅府宴会中,少帅主动赠予周四小姐一把扇。两人的传奇由此开始。

居住在香港的宋以朗先生目前是张爱玲遗产执行人,这些年一直一直致力整理张爱玲的文章、手稿以及父母与张爱玲的通信。宋以朗对《少帅》有自己的解读,他对澎湃新闻表示,《少帅》与《倾城之恋》有相似之处,其实在我看来,要去先读读《倾城之恋》,两部小说是有关联的。在《倾城之恋》这个爱情故事里,范柳原和白流苏其实是没有前途的,但一场战争,成全了他们。同样,少帅张学良与赵四小姐也是没有前途的,张学良是花花公子,他们之间可以有一段情,但不可能过一生,结果因为西安事变,成全了张学良和赵四。

张爱玲研究专家止庵这些年也一直协助北京新经典公司出版张爱玲的大陆简体版著作,他在上个月已经看过《少帅》。他认为,这是一部传奇小说,跟她的《易经》、《雷峰塔》写法很像,很细腻,有很多小纠葛,《少帅》的目标读者是美国人,所以这部小说尽管写的是张学良,但在小说里,历史背景部分很弱,跟一般的历史小说很不同。里面提到的人,名字很多都是错的。比如冯玉祥这个人物,在小说里不是冯玉祥的拼音。我不知道是张爱玲真的不了解历史,还是故意这么写。张爱玲研究专家陈子善也对早报记者表示,小说里的张学良与真正的张学良有很多不同的地方。"

《少帅》是张爱玲最后一部未曾刊行的小说遗稿,而且是未完稿。我觉得可能是,她写不下去了,因为很难写。她去台湾就是想见张学良,她的创作态度是很严谨的。当时张还在软禁中,不可能见到。她没有经历的、不完全了解的事件,不会轻易动笔。陈子善对早报记者说。

小说手稿曾经交给美国出版社,但被拒绝

根据止庵的介绍,目前留下的《少帅》打印手稿大概70多页,她只写了三分之二,原计划的10万字,只写了七八万字。但宋以朗倾向于把目前的《少帅》看成是一部完整的小说。在我看来,很难说《少帅》是真的没有写完。宋以朗对澎湃新闻说,我看张爱玲留下的书信,《少帅》好像有10章,但现在留下的手稿只有7章。我们知道,《异乡记》是真的没有写完,这部作品是突然结束的,但《少帅》不是这样,读到最后看不出是没有写完,故事结束于西安事变之前,我认为张爱玲不需要写下去。

据宋以朗介绍,目前的《少帅》手稿是从美国的出版社要回来的,这个手稿原先是有出版计划的,张爱玲将《少帅》的稿子通过经纪人给了出版社。但出版社拒绝了,理由是,这部民国背景的小说人物、人名太多了,美国读者很难理解。

张爱玲在1960年代初很努力地用英文写作,试图进入英文出版市场,但彻底失败了。所以到了1960年代中后期,她重新回到中文写作,后来就写了《小团圆》。

这个转变很现实,英文世界不理解、不接受她,所以还是回到中文。

但陈子善认为,留下的这部《少帅》对张爱玲研究还是有很大价值,让我们知道,在她的写作生涯中,有这么一段。

即将出版的台湾皇冠版《少帅》有200多页,除了中文译文,特别收录了张爱玲英文原稿、张学专家冯睎乾教授的评析、艺术家何倩彤绘制的插图。早报记者昨天从北京新经典方面也获悉,该书简体中文版也将会出版,出版日期待定。

来自澎湃新闻m.thepaper.cn

来自http://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_1263530

《少帅》

The Young Marshal

作者: 张爱玲

出版社:皇冠

出版日期:2014/09/01

语言:繁体中文

传闻已久的张爱玲最后一部未刊小说就要面世了!澎湃新闻(www.thepaper.cn)昨天从台湾皇冠出版社方面获悉,张爱玲最后一部未刊小说《少帅》即将在台湾出版,目前已接受预售。

《少帅》是张爱玲以张学良与赵四小姐的爱情故事为蓝本,耗费了十余年搜集资料而写的小说,最后却因为种种原因未能完成,这一直是文坛的一大悬念与遗憾。如今,这部传闻已久的神秘作品,经过张爱玲文学遗产执行人宋以朗的整理之后,将呈现在读者面前。张爱玲遗产执行人宋以朗昨天对澎湃新闻表示,尽管《少帅》被认为未完成,但他倾向于把这部小说看成完成之作,而且这部小说的主题与《倾城之恋》相似。

张爱玲1961年到香港,曾寄居在好友宋淇、邝文美夫妇家中。1995年在洛杉矶公寓去世后,张爱玲遗物交由夫妇二人处理。他们的儿子宋以朗现为张爱玲遗产执行人。

1961年张爱玲赴台湾采访少帅未果

1961年10月,张爱玲从美国前往台湾,此行主要目的是为创作小说《少帅》采访张学良。当时张学良还处于软禁中,张爱玲不可能见到少帅,最后只能在台湾和香港短暂逗留,这段经历写进了散文《重访边城》,而计划中英文创作的《少帅》始终未能面世。

1960

年代初,在美国的张爱玲用英文写作,这段时期相继完成了用英文创作的《秧歌》、《雷峰塔》、《易经》、《北地胭脂》、《五四遗事》以及这部未完成的《少帅》。少帅张学良一直是张爱玲感兴趣的人物。而这部《少帅》就是张爱玲以张学良与赵四小姐的爱情故事为蓝本,耗费十多年搜集资料撰写的小说,最后却因为种种原因未能完成。《少帅》中的故事始于军阀割据时期的北京,十三岁的周四小姐恋上了潇洒不羁的少帅。在一次帅府宴会中,少帅主动赠予周四小姐一把扇。两人的传奇由此开始。

居住在香港的宋以朗先生目前是张爱玲遗产执行人,这些年一直一直致力整理张爱玲的文章、手稿以及父母与张爱玲的通信。宋以朗对《少帅》有自己的解读,他对澎湃新闻表示,《少帅》与《倾城之恋》有相似之处,其实在我看来,要去先读读《倾城之恋》,两部小说是有关联的。在《倾城之恋》这个爱情故事里,范柳原和白流苏其实是没有前途的,但一场战争,成全了他们。同样,少帅张学良与赵四小姐也是没有前途的,张学良是花花公子,他们之间可以有一段情,但不可能过一生,结果因为西安事变,成全了张学良和赵四。

张爱玲研究专家止庵这些年也一直协助北京新经典公司出版张爱玲的大陆简体版著作,他在上个月已经看过《少帅》。他认为,这是一部传奇小说,跟她的《易经》、《雷峰塔》写法很像,很细腻,有很多小纠葛,《少帅》的目标读者是美国人,所以这部小说尽管写的是张学良,但在小说里,历史背景部分很弱,跟一般的历史小说很不同。里面提到的人,名字很多都是错的。比如冯玉祥这个人物,在小说里不是冯玉祥的拼音。我不知道是张爱玲真的不了解历史,还是故意这么写。张爱玲研究专家陈子善也对早报记者表示,小说里的张学良与真正的张学良有很多不同的地方。"

《少帅》是张爱玲最后一部未曾刊行的小说遗稿,而且是未完稿。我觉得可能是,她写不下去了,因为很难写。她去台湾就是想见张学良,她的创作态度是很严谨的。当时张还在软禁中,不可能见到。她没有经历的、不完全了解的事件,不会轻易动笔。陈子善对早报记者说。

小说手稿曾经交给美国出版社,但被拒绝

根据止庵的介绍,目前留下的《少帅》打印手稿大概70多页,她只写了三分之二,原计划的10万字,只写了七八万字。但宋以朗倾向于把目前的《少帅》看成是一部完整的小说。在我看来,很难说《少帅》是真的没有写完。宋以朗对澎湃新闻说,我看张爱玲留下的书信,《少帅》好像有10章,但现在留下的手稿只有7章。我们知道,《异乡记》是真的没有写完,这部作品是突然结束的,但《少帅》不是这样,读到最后看不出是没有写完,故事结束于西安事变之前,我认为张爱玲不需要写下去。

据宋以朗介绍,目前的《少帅》手稿是从美国的出版社要回来的,这个手稿原先是有出版计划的,张爱玲将《少帅》的稿子通过经纪人给了出版社。但出版社拒绝了,理由是,这部民国背景的小说人物、人名太多了,美国读者很难理解。

张爱玲在1960年代初很努力地用英文写作,试图进入英文出版市场,但彻底失败了。所以到了1960年代中后期,她重新回到中文写作,后来就写了《小团圆》。

这个转变很现实,英文世界不理解、不接受她,所以还是回到中文。

但陈子善认为,留下的这部《少帅》对张爱玲研究还是有很大价值,让我们知道,在她的写作生涯中,有这么一段。

即将出版的台湾皇冠版《少帅》有200多页,除了中文译文,特别收录了张爱玲英文原稿、张学专家冯睎乾教授的评析、艺术家何倩彤绘制的插图。早报记者昨天从北京新经典方面也获悉,该书简体中文版也将会出版,出版日期待定。

来自澎湃新闻m.thepaper.cn

《少帅》

The Young Marshal

作者: 张爱玲

出版社:皇冠

出版日期:2014/09/01

语言:繁体中文

传闻已久的张爱玲最后一部未刊小说就要面世了!昨天从台湾皇冠出版社方面获悉,张爱玲最后一部未刊小说《少帅》即将在台湾出版,目前已接受预售。

《少帅》是张爱玲以张学良与赵四小姐的爱情故事为蓝本,耗费了十余年搜集资料而写的小说,最后却因为种种原因未能完成,这一直是文坛的一大悬念与遗憾。如今,这部传闻已久的神秘作品,经过张爱玲文学遗产执行人宋以朗的整理之后,将呈现在读者面前。张爱玲遗产执行人宋以朗昨天对澎湃新闻表示,尽管《少帅》被认为未完成,但他倾向于把这部小说看成完成之作,而且这部小说的主题与《倾城之恋》相似。

张爱玲1961年到香港,曾寄居在好友宋淇、邝文美夫妇家中。1995年在洛杉矶公寓去世后,张爱玲遗物交由夫妇二人处理。他们的儿子宋以朗现为张爱玲遗产执行人。

1961年张爱玲赴台湾采访少帅未果

1961年10月,张爱玲从美国前往台湾,此行主要目的是为创作小说《少帅》采访张学良。当时张学良还处于软禁中,张爱玲不可能见到少帅,最后只能在台湾和香港短暂逗留,这段经历写进了散文《重访边城》,而计划中英文创作的《少帅》始终未能面世。

1960年代初,在美国的张爱玲用英文写作,这段时期相继完成了用英文创作的《秧歌》、《雷峰塔》、《易经》、《北地胭脂》、《五四遗事》以及这部未完成的《少帅》。少帅张学良一直是张爱玲感兴趣的人物。而这部《少帅》就是张爱玲以张学良与赵四小姐的爱情故事为蓝本,耗费十多年搜集资料撰写的小说,最后却因为种种原因未能完成。《少帅》中的故事始于军阀割据时期的北京,十三岁的周四小姐恋上了潇洒不羁的少帅。在一次帅府宴会中,少帅主动赠予周四小姐一把扇。两人的传奇由此开始。

居住在香港的宋以朗先生目前是张爱玲遗产执行人,这些年一直一直致力整理张爱玲的文章、手稿以及父母与张爱玲的通信。宋以朗对《少帅》有自己的解读,他对澎湃新闻表示,《少帅》与《倾城之恋》有相似之处,其实在我看来,要去先读读《倾城之恋》,两部小说是有关联的。在《倾城之恋》这个爱情故事里,范柳原和白流苏其实是没有前途的,但一场战争,成全了他们。同样,少帅张学良与赵四小姐也是没有前途的,张学良是花花公子,他们之间可以有一段情,但不可能过一生,结果因为西安事变,成全了张学良和赵四。

张爱玲研究专家止庵这些年也一直协助北京新经典公司出版张爱玲的大陆简体版著作,他在上个月已经看过《少帅》。他认为,这是一部传奇小说,跟她的《易经》、《雷峰塔》写法很像,很细腻,有很多小纠葛,《少帅》的目标读者是美国人,所以这部小说尽管写的是张学良,但在小说里,历史背景部分很弱,跟一般的历史小说很不同。里面提到的人,名字很多都是错的。比如冯玉祥这个人物,在小说里不是冯玉祥的拼音。我不知道是张爱玲真的不了解历史,还是故意这么写。张爱玲研究专家陈子善也对早报记者表示,小说里的张学良与真正的张学良有很多不同的地方。"

《少帅》是张爱玲最后一部未曾刊行的小说遗稿,而且是未完稿。我觉得可能是,她写不下去了,因为很难写。她去台湾就是想见张学良,她的创作态度是很严谨的。当时张还在软禁中,不可能见到。她没有经历的、不完全了解的事件,不会轻易动笔。陈子善对早报记者说。

小说手稿曾经交给美国出版社,但被拒绝

根据止庵的介绍,目前留下的《少帅》打印手稿大概70多页,她只写了三分之二,原计划的10万字,只写了七八万字。但宋以朗倾向于把目前的《少帅》看成是一部完整的小说。在我看来,很难说《少帅》是真的没有写完。宋以朗对澎湃新闻说,我看张爱玲留下的书信,《少帅》好像有10章,但现在留下的手稿只有7章。我们知道,《异乡记》是真的没有写完,这部作品是突然结束的,但《少帅》不是这样,读到最后看不出是没有写完,故事结束于西安事变之前,我认为张爱玲不需要写下去。

据宋以朗介绍,目前的《少帅》手稿是从美国的出版社要回来的,这个手稿原先是有出版计划的,张爱玲将《少帅》的稿子通过经纪人给了出版社。但出版社拒绝了,理由是,这部民国背景的小说人物、人名太多了,美国读者很难理解。

张爱玲在1960年代初很努力地用英文写作,试图进入英文出版市场,但彻底失败了。所以到了1960年代中后期,她重新回到中文写作,后来就写了《小团圆》。

这个转变很现实,英文世界不理解、不接受她,所以还是回到中文。

但陈子善认为,留下的这部《少帅》对张爱玲研究还是有很大价值,让我们知道,在她的写作生涯中,有这么一段。

即将出版的台湾皇冠版《少帅》有200多页,除了中文译文,特别收录了张爱玲英文原稿、张学专家冯睎乾教授的评析、艺术家何倩彤绘制的插图。早报记者昨天从北京新经典方面也获悉,该书简体中文版也将会出版,出版日期待定。

关捷的博客

张爱玲即将出版的半部《少帅》证明她是聪明的 2014.08.26

张爱玲的英文残部小说《小帅》即将于9月1日公开出版。《北京青年报》今天刊登了这一消息,同时,又揭开了为

什么这部期待值很高的小说为什么成了无尾之蜻蜓呢?文章说

1961年张爱玲去台湾希望采访张学良,当时张还被软禁,这一采访要求没有被允许。宋以朗说,后来小说写了一段又放弃了,原因是,这个小说除了人物复杂外,也有弊端,因为事实无法避免,若将小说人物改成负面,会涉及诽谤。同时,张爱玲希望写成爱情小说,对她来说,写作方式是从细节入手,从下面建起来。她写前,会知道所有事情的发生,比如《小团圆》的每一个细节,可能都是曾经发生过的。可写《少帅》,她无法知道细节,很多事情不清楚,硬着头皮来写很困难。所以就放弃了。

从这一点来看,张爱玲在坚持两个原则,一是生活真实,二是艺术真实。小说《少帅》显然在当时不具备这样的要件来支持她写作,正如上面所说,硬写是很麻烦的。可见,张爱玲当初的创作冲动,多少带有一点盲动,采访也做不成了,事后虽然写了70多页,然而,再往下写进行不下去了。放弃,是无奈的事情,但也不得不放弃。这种情形在作家们来说,也是常遇到的事,放弃其实是解放。作家是为自由写作的,自己创作时连内心的自由都没有,那么,放弃是最好的选择。张爱玲放弃《少帅》是聪明的举动。

中国新闻网

台湾将出版张爱玲遗稿《少帅》 以张学良爱情为蓝本 2014.08.26

据台湾中央社报道,台湾皇冠文化集团将发行张爱玲最后一部未曾刊行的小说遗稿《少帅》,该小说以张学良和赵四小姐爱情故事为蓝本,原以英文撰写,译成中文后,9月初上市。

据报道,张爱玲遗产执行人宋以朗表示,多年前这部作品已随其他资料捐给学术机构,方便学者研究,但他发现经过10多年,这样的立意没被好好发挥,加上张爱玲作品一直为广大中文读者关注及喜爱,为让大家对她的作品有更全面了解,决定整理出版《少帅》。

据报道,作品原稿是张爱玲以英文写成,宋以朗特地寻找合适译者翻译,并请张学专家冯睎干撰文,让读者更清楚地从旁了解张爱玲创作《少帅》的契机和投入。

据报道,《少帅》以张学良和赵四小姐的爱情故事为蓝本,从搜集资料到写作,前后耗费10年以上时间,张爱玲曾说,我绝不写自己不想写的人物和故事。

皇冠文化集团表示,书中将特别收录张爱玲英文原稿,以及艺术家何倩彤绘制的插图。

北京青年报 最后一本遗著张爱玲《少帅》将面世 2014.08.26

本报讯(记者 罗皓菱)张爱玲以张学良和赵四小姐的爱情故事为原型创作的英文小说《少帅》即将于9月1日由皇冠出版社出版。该小说只写了70多页,几万字,并未完成。张爱玲遗产执行人宋以朗说,文章未提及张学良的名字,都是用少帅来代替。当时张爱玲给赖雅和另一朋友看,他们看了都喊救命,因为里面涉及大量的历史人物,如张作霖、阎锡山、冯玉祥等。可张爱玲无法修改,要写少帅张学良无法避免这些人物。

张爱玲1961年到香港,曾寄居在好友宋淇、邝文美夫妇家中。1995年在洛杉矶公寓去世后,张爱玲遗物交由宋淇、邝文美夫妇二人处理。他们的儿子宋以朗现为张爱玲遗产执行人。宋以朗透露,自2003年母亲邝文美去世后,他便一直致力整理张爱玲的文章、手稿以及父母与张爱玲的通信,《少帅》就是继《小团圆》之后张爱玲的又一部小说作品。

据宋以朗介绍,《少帅》特别收录:张爱玲英文原稿、郑远涛的译文、何倩彤绘制插图、冯睎乾评析。台湾著名专栏作家符立中说这个故事是张爱玲的古都春梦:在一次帅府宴会中,少帅赠予周四(隐射赵四)小姐一把扇,他们很快地恋爱了。虽则张爱玲现今已成公认的上海神话,但读者忽略了:这位海派祖师奶奶出身河北丰润、祖父曾为京朝大官,对于北洋的官场变幻,张爱玲自有她自己的文化皈依。

消息在微博上发布之后,有张迷好奇,《少帅》完稿了吗?因为此前,大家都认为一部未完成的作品不太可能出版,1961年张爱玲去台湾希望采访张学良,当时张还被软禁,这一采访要求没有被允许。宋以朗说,后来小说写了一段又放弃了,原因是,这个小说除了人物复杂外,也有弊端,因为事实无法避免,若将小说人物改成负面,会涉及诽谤。同时,张爱玲希望写成爱情小说,对她来说,写作方式是从细节入手,从下面建起来。她写前,会知道所有事情的发生,比如《小团圆》的每一个细节,可能都是曾经发生过的。可写《少帅》,她无法知道细节,很多事情不清楚,硬着头皮来写很困难。所以就放弃了。

一本未完成的小说为何要出版?著名张学专家陈子善分析道,可能对张爱玲的研究者和读者提供更多的文本,我以前也没看到过,确实是首次公开。

1961年张爱玲去台湾希望采访张学良,当时张还被软禁,这一采访要求没有被允许。《少帅》未提及张学良的名字,都是用少帅来代替。小说只写了70多页,几万字,并未完成。

中国新闻网

张爱玲最后未刊小说将出版:以张学良爱情为蓝本 2014.08.26

传闻已久的张爱玲最后一部未刊小说就要面世了!早报记者昨天从台湾皇冠出版社方面获悉,张爱玲最后一部未刊小说《少帅》即将上市,目前已开始预售。大陆简体版将由北京新经典出版。

《少帅》是张爱玲以张学良与赵四小姐的爱情故事为蓝本,耗费十余年搜集资料而写的小说,最后却因为种种原因未能完成。如今,这部传闻已久的作品,经张爱玲文学遗产执行人宋以朗的整理后,将呈现在读者面前。宋以朗昨天对早报记者表示,尽管《少帅》被认为未完成,但他倾向于把这部小说看成完整之作,而且这部小说的主题与《倾城之恋》相似。

张爱玲1961年到香港,曾寄居在好友宋淇、邝文美夫妇家中。1995年在洛杉矶公寓去世后,张爱玲遗物交由夫妇二人处理。他们的儿子宋以朗现为张爱玲遗产执行人。

张爱玲曾为创作《少帅》

赴台湾采访少帅未果

1961年10月,张爱玲从美国前往中国台湾,此行主要目的是为创作小说《少帅》采访张学良。当时张学良还处于软禁中,张爱玲不可能见到少帅,最后只能在台湾和香港短暂逗留,这段经历写进了散文《重访边城》,而原本计划中用英文创作的《少帅》始终未能面世。

少帅张学良一直是张爱玲感兴趣的人物。《少帅》中的故事始于正值军阀时期的北京,十三岁的周四小姐(以赵四小姐为原型)恋上了潇洒的少帅(以张学良为原型)。在一次帅府宴会中,少帅主动赠予周四小姐一柄扇子。两人的传奇由此开始。

居住在香港的宋以朗先生这些年一直致力整理张爱玲的文章、手稿以及父母与张爱玲的通信。宋以朗对早报记者表示,《少帅》与《倾城之恋》有相似之处,

其实在我看来,要先去读读《倾城之恋》,在《倾城之恋》这个爱情故事里,范柳原和白流苏其实是没有前途的,但一场战争,结果成全了他们。同样,少帅

张学良与赵四小姐也是没有前途的,张学良是花花公子,他们之间可以有一段情,但不可能过一生,结果因为西安事变,成全了张学良和赵四。

张爱玲研究专家止庵这些年也一直协助北京新经典公司出版张爱玲的大陆简体版著作,他称这是一个传奇性的小说,跟她的《易经》、《雷峰塔》写法很像,很细腻,有很多小纠葛,《少帅》的目标读者是美国人,所以这部小说尽管写的是张学良,但在小说里,历史背景部分很弱,跟一般的历史小说很不同。里面提到的人,名字很多都是错的。比如冯玉祥这个人物,在小说里不是冯玉祥的拼音。我不知道是张爱玲真的不了解历史,还是故意这么写。

张爱玲研究专家陈子善也对早报记者表示,小说里的张学良与真正的张学良有很多不同的地方。

《少帅》是张爱玲最后一部未曾刊行的小说遗稿,而且未完成。我觉得可能是她写不下去了,因为很难写。她去台湾就是见张学良,当时张还在软禁中,不可能见到。她的创作态度是很严谨的,她没有经历的、不完全了解的事件,不会轻易动笔。陈子善说,1961年10月,张爱玲的台湾之行,就是为见到张学良,以便创作《少帅》。

未完成之作

可视为一部完整的作品

根据止庵的介绍,目前留下的《少帅》打印手稿70多页,她只写了三分之二,原计划的10万字,目前只写了七八万字。但宋以朗倾向于把目前的《少帅》看成是一部完整的小说。在我看来,很难说《少帅》是真的没有写完。宋以朗对早报记者说,我看张爱玲留下的书信,《少帅》好像有10章,但现在留下的手稿只有7章。《异乡记》是真的没有写完,那部作品是突然结束的,但《少帅》不是这样,读到最后看不出是没有写完。在我看来,其实没有必要再继续写下去,再写下去就没有意思了。《少帅》写到第7章,故事结束于西安事变之前,但我认为张爱玲不需要写下去。

1960年代初,在美国的张爱玲使用英文写作,这段时期相继完成了用英文创作的《雷峰塔》、《易经》、《北地胭脂》、《五四遗事》以及这部未完成的《少帅》等。据宋以朗介绍,目前的《少帅》手稿来自美国的出版社,也就是说这个手稿原先便有出版计划,当年张爱玲将《少帅》的稿子给了自己的经纪人,经纪人又把小说给了出版社。但当时出版社拒绝出版,给出的理由是,这部民国背景的小说,里面人物、人名太多了,不知道民国背景,美国读者很难理解。

张爱玲在1960年代初很努力地用英文写作试图进入英文出版市场,但失败了。所以到了1960年代中后期,她重新回到中文写作,后来写了《小团圆》。这个转变很现实,就是英文世界不理解、不接受她,所以还是回到中文。

但陈子善认为,留下的这部《少帅》对张爱玲研究还是有很大价值,让我们知道,在她的写作生涯中,有这么一段。

即将出版的台湾皇冠版《少帅》有200多页,除了由郑远涛翻译的中文译文,特别收录了张爱玲英文原稿、张学专家冯睎乾教授评析、艺术家何倩彤绘制的插图。此外,早报记者昨天从北京新经典方面也获悉,简体中文版也将会出版,出版日期未定。

早报记者 石剑峰

都市快报 张爱玲的最后一部又来了! 2014.08.27

十年前,《同学少年都不贱》出版时,被称为

张爱玲最后一部遗作。两年后,张爱玲的小说《郁金香》面世,打出的旗号是张爱玲的最后一部小说。到了2009年,张爱玲最后一部长篇小说遗作

《小团圆》面世,再次引起轰动因为在她的遗嘱中,这是一本被交代要销毁的书。

如今,张爱玲的最后一部又来了!台湾皇冠文化集团即将发行张爱玲最后一部未曾刊行的小说遗稿《少帅》,该小说以张学良和赵四小姐爱情故事为蓝本,原以英文撰写,译成中文后,9月初在中国台湾上市,目前正在预售中,估计将于今年年底前和大陆读者见面。出版方强调,从今往后,将再也没有其他重大作品可以出土了。

撰写张学良,曾经是张爱玲的一大心愿。但这部讲述张学良和赵四小姐爱情故事的《少帅》,张爱玲却没有写完,只是一部未完成的残稿,只写了七十多页,几万字。1961年张爱玲去台湾希望采访张学良,当时张还被软禁,这一采访要求没有得到允许。整部作品没有结局,只有开头。文章也未提及张学良的名字,都是用少帅来代替。当时张爱玲给朋友们看,他们看了都喊救命,因为里面涉及大量的历史人物,如张作霖、阎锡山、冯玉祥等。

既然是未完成的作品,为什么还要公开?张爱玲遗产执行人宋以朗表示,多年前这部作品已随其他资料捐给学术机构,方便学者研究。但他发现这样的立意没被好好发挥,加上张爱玲作品一直为广大读者关注及喜爱,为让大家对她的作品有更全面了解,决定整理出版《少帅》。而张爱玲研究专家陈子善分析认为:这部作品可以对张爱玲的研究者和读者提供更多的文本。

批踢踢實業坊

皇冠又要幫張愛玲出新書了,書名"少帥"

2014.08.27

皇冠出版社和張愛玲遺產執行者宋先生又有最新發現了

這一次又發現了傳說中"可能"應該是"最後一部"未出土的張愛玲作品,少帥 (不過就我的觀察,這絕對不會是最後一部未發表的作品

也不會是首次才被發現出土的新作

在張愛玲的作品成為公共財之前,這樣的書一定會持續發表和上演)

一樣的宣傳手段和方式,皇冠的宣傳文宣這樣寫著:

"傳聞已久,張愛玲最後一部未刊小說遺稿首度曝光!"

已經在博客來有新的廣告出來了

http://www.books.com.tw/products/0010647803?loc=014_001_1

今年九月一號會出版,大家看著辦吧

我個人很喜歡張愛玲,但是我非常不喜歡出版社這種讓我感覺在耍讀者的作為

到底還要有多少次"最後一部作品"

到底還要有多少"首次出土的手稿和作品問世"....

皇冠出版社和那個姓宋的到底還要玩甚麼花樣...

很明顯他們靠張愛玲的名號確實在市場上獲得不少利潤....

不過看來他們是真的完全不在意外界對他們的做法的評價,在商言商、利益為首吧

實在很不欣賞出版社和遺產執行人過度消費張愛玲的作為,很抱歉,這純屬個人主觀看法

或許在他人眼中,這只是讓世人可以看到更完整張愛玲的作品而已

我不是張愛玲,但身為其中的一個小讀者

我真的覺得很惋惜張愛玲的作品版權在這樣的一個出版社和執行人手上

一點也感覺不出來出版社和那個姓宋的有珍惜尊重張愛玲的著作

將她的作品改版又拆解成各式各樣的版本販售

我在想,這樣的行徑和情形,不管是哪個作家都不願見到的,即使書賣得再好XD

總之祝這間出版社和那個姓宋的財源滾滾吧

留言:

→ pshuang: 沒差 張的文字很精彩 希望可以一直發現新手稿 08/27 12:45

→ pshuang: 如果新聞發佈 "發現張新手稿,但不公開" 你會怎麼罵? 08/27 12:46

→ demonOoO: 不爽不要看 看大綱後,完全沒興趣 08/27 13:21

→ demonOoO: 張愛玲未出版作品大多後期 且越寫越糟 08/27 13:24

→ demonOoO: 國外有個相反例子 是卡夫卡 未出版作品比已出版作品更好 08/27 13:24

→ demonOoO: 甚至造成國際性影響 張的作品現在也只是台灣在瘋而已 08/27 13:28

→ demonOoO: "13歲的周四小姐戀上了瀟灑不羈的少帥" 讓我想到綜藝劇 08/27 13:29

→ demonOoO: 順便回原PO 出版社會這樣玩 正因為這裡是台灣 08/27 13:30

→ demonOoO: 台灣人愛看韓劇 韓劇這類劇情挺多的阿XDD 08/27 13:37

→ huanglove: 我不是罵說發現新手稿這件事情..但我的意思是人都離開 08/27 13:49

→ huanglove: 這麼久.作品和遺物就那些.實在沒有可能還有一直新增加 08/27 13:52

→ huanglove: 事情我覺得實在非常明顯就是要炒作和賣讀者關子吊胃口 08/27 13:54

→ huanglove: 不過我也認同D大說的.不爽不要買.張愛玲去世後才出版的 08/27 13:54

→ huanglove: 和發表的書籍.我是一毛錢都沒花.全在學校圖書館借閱的 08/27 13:55

→ huanglove: 手邊有的都是張愛玲在世時確定發表的作品..不過我還是 08/27 13:56

→ huanglove: 覺得皇冠出版社這種以各種理由改版的方式實在很不尊重 08/27 13:57

→ szuta: 中國也有瘋張愛玲的族群,至少也是新華書局會有一整櫃的程度 08/27 13:58

→ huanglove: 原作者的作品.不過我知道這也是沒辦法的事情.大概景氣 08/27 13:59

→ huanglove: 差和現在買書的人越來越少的關係吧.. 08/27 14:00

→ demonOoO: 不過目前看大綱 這部作品很有機會被拍成八點檔連續劇XD 08/27 14:00

→ demonOoO: 雖然中國那邊最近拍過很多類似的民國故事情節(年代有播) 08/27 14:01

→ huanglove: 哈..其實我惋惜的是出版社和繼承人只顧賺錢卻不尊重張 08/27 14:04

→ huanglove: 愛玲作品的作法.如果真還有一點良知..別再把讀者當白痴 08/27 14:04

→ huanglove: 誠誠懇懇地按照張愛玲在世時出版的作品來出版..遺作也 08/27 14:05

→ huanglove: 要撈錢也可以理解.但乾脆點全部都丟出來..不要每隔一段 08/27 14:06

→ huanglove: 時間就以各種紀念啦..或者新出土.最後遺作啦等形式宣傳 08/27 14:07

→ huanglove: 出版..讓人感覺把讀者當白痴.真的讓人覺得這繼承人和出 08/27 14:07

→ huanglove: 版社真的太過消費張愛玲了..不過我也知道我自己說爽的 08/27 14:08

→ huanglove: 要是會那樣想..早就那樣做了.我算是自討沒趣發牢騷而已 08/27 14:09

→ pshuang: 等到要出張愛玲全集的時候 就是沒新東西可以凹了 08/27 18:31

推 pensees: 我覺得還好。卡夫卡不知道出過多少"最新完整版"了 08/27 20:12

→ demonOoO: 樓上有研究? 卡夫卡在德國目前只有一個權威德語版本 08/27 22:08

→ demonOoO: 只有台灣才有所謂最新版問題 因為台灣早期都英文轉譯多 08/27 22:09

→ demonOoO: 這幾年才有德語直譯的版本 用的版本都是目前那套權威本 08/27 22:09

→ wingfun: 翻譯版的不會收

→

huanglove: 結果PO文後.這本預售書當天擠進暢銷書第45名XD

08/28 08:17

→

huanglove: 以張愛玲為名的書賣得比其他活著的華語文學作家還要好

08/28 08:18

→

huanglove: 結果我的發牢騷反而是反效果..好像還幫出版社賣書XD

08/28 08:20

推 kiki41052:

就消費囉 皇冠懂得怎麼「賺錢」 08/28 09:29

→

huanglove: 我也覺得黃冠出版社和那個宋姓繼承人非常會利用張賺錢

08/28 10:21

→

huanglove: 相形之下.我覺得聖嚴法師的著作是完全避免這問題

08/28 10:22

→

huanglove: 現在書市上流通的書完全就是聖嚴法師生前親筆寫或校閱

08/28 10:23

→

huanglove: 在聖嚴法師圓寂後.也沒有出現一堆掛他名字的書籍出現

08/28 10:24

→

huanglove: 從這點就可以知道那繼承版權的人有沒有愛惜尊重原作者

08/28 10:25

推 Auld1228:

不喜歡將作者不打算出的作品,在人死後,強制出版,感覺很 08/28 12:44

→ Auld1228:

市儈 08/28 12:44

→

huanglove: 樓上知音..市儈真是太棒了用語.一語說出我心坎裡的話

08/28 13:00

推 priest66:

以前二手書店工作 我們的書務總監情批評皇冠壟斷張的書 08/28 20:11

→ priest66:

張的家人若是想出關於張的回憶等等 就會被皇冠告 08/28 20:13

→ priest66:

他們想出的東西並非張的手稿甚麼的 因為遺物沒在手上 08/28 20:14

→ priest66:

反正覺得很不公平 因為這樣我們看不到其他人和張的互動 08/28 20:15

→

huanglove: 我在想黃冠大概就希望把張愛玲塑造成神話般的作家吧

08/28 20:52

推 sanshin:

確實很不喜歡 滿低級的 08/28 23:20

→ mayjan:

為什麼張的家人想寫回憶錄就會被告呢 08/29 00:23

→

huanglove: 我也想知道耶..回憶應該不是只屬於張愛玲的權限.告啥??

08/29 06:30

→

huanglove: 而且回憶應該也沒有侵犯到張愛玲作品的權利呀.張的對照

08/29 06:31

→

huanglove: 記裡有些親人的照片.那這些家人的繼承人不也可以告黃冠

08/29 06:32

→

AugustLover: 張自己都說過不想出版的書還應是找藉口硬要出 很噁

08/29 14:04

→

AugustLover: 覺得這種作為很不尊重張 無法接受

08/29 14:05

→

huanglove: 真的非常誇張..現在連沒完成的作品也硬是要出版賣錢

08/29 17:31

→

huanglove: 可以說消費張愛玲到極致..極不尊重作者本人和作品

08/29 17:32

兰州日报

张爱玲遗著《少帅》将面世 2014.08.28

张爱玲以张学良和赵四小姐的爱情故事为原型创作的英文小说《少帅》将于9月1日由皇冠出版社出版。张爱玲遗产执行人宋以朗说,文章未提及张学良的名字,都是用少帅来代替。当时张爱玲给赖雅和另一朋友看,他们看了都喊救命,因为里面涉及大量的历史人物,如张作霖、阎锡山、冯玉祥等。可张爱玲无法修改,要写少帅张学良无法避免这些人物。

一本未完成的小说为何要出版?著名张学专家陈子善分析道,可能对张爱玲的研究者和读者提供更多的文本,我以前也没看到过,确实是首次公开。

1961年张爱玲去台湾希望采访张学良,当时张还被软禁,这一采访要求没有被允许。小说只写了70多页,几万字,并未完成。

北京晨报网 张爱玲新作何其多 2014.08.28

日前,有出版社宣布,即将出版发行张爱玲最后一部未曾刊行的遗稿。消息传出,在网上便引发了许多议论。实际上,关于张爱玲最后一部作品的说法十多年来屡屡出现,当年《同学少年都不贱》出版时,就被称为张爱玲最后一部遗作。随后,张爱玲的小说《郁金香》面世,打出的旗号也是张爱玲的最后一部小说。2009年,《小团圆》面世,旗号也依旧是张爱玲最后一部长篇小说遗作。因此,批评者感叹,张爱玲最后一部又来了。

与张爱玲作品经历类似的其实还有很多,鲁迅、胡适、梁启超等许多近代甚至古代的作家都是出版业反复炒作的对象,他们的著作被无数次粘贴拼凑之后,冠以新的名字,就变成了一本新书。每一个人基本上都有数十部乃至上百部名字不同内容重复的书籍在市场上出现。

翻炒老作家,似乎成了出版界一种程式化的手段,批评者认为,其实背后反映的是出版业本身的虚弱以及当代创作的低迷。

中国本是一个拥有悠久写作和阅读传统的国家,理应是出版的富矿,但却为何只能依靠翻炒老作家维系?

对此,中南财经政法大学教授、学者乔新生说:从好的方面来说,一些过去被忽略,或者因为特殊时代的原因而被轻视的作家,重新被人们重视,也是一件好事。从不好的方面来说,当前出版业普遍存在的短视、混乱,乃至版权保护等方面的不足,都使得出版业出现了许许多多的问题。

出版业的焦虑

从不好的方面来说,其实也反映出当前出版业整体的焦虑。在版权意识逐渐完善的时代,出版业本身为了利益的最大化,可能更偏向于出版那些按照法律过了版权保护期的作品。

北京晨报:出版业翻炒老作家,屡屡引起批评,为什么会出现这种现象?

乔新生:从好的方面来说,当代文学评价体系发生了变化,过去我们常说六大作家,鲁郭茅巴老曹,但这样的评价是基于阶级斗争为纲的原则而产生的。在今天,正在慢慢转变为以人为本的评价体系,抽离了宏大背景,转而去挖掘那些作品中隐藏的对人性的刻画和反映。从这个意义上来说,不论是过去就认为很好的作家,还是一些过去被忽视的作家,在今天重新发掘,重新认识,都是一个很好的事情。

北京晨报:其他方面的原因呢?

乔新生:从不好的方面来说,其实也反映出当前出版业整体的焦虑。在版权意识逐渐完善的时代,出版业本身为了利益的最大化,可能更偏向于出版那些按照法律过了版权保护期的作品。很明显,如果出版二月河、刘震云的书,可能很大一部分利润都要给作者,而出版老作家的作品,就没有这个问题。

晨报记者 周怀宗

华西都市报

张爱玲未刊小说出版 整理者遭质疑 2014.08.28

靠张爱玲文学遗产出版发财?

整理者说:我不缺这些钱花

张爱玲遗稿《少帅》将出版 华西都市报记者对话作品整理者、张爱玲文学遗产执行人宋以朗

读者有疑问:

将张爱玲未完成的小说出版,会不会违背张爱玲生前的意愿。更有人怀疑:是不是有靠张爱玲文学遗产出版发财的嫌疑?

整理者澄清:

促使他决心要整理出版《少帅》的动力,不是为了版税,他也并不缺这些钱花,主要是想让更多的张爱玲研究者和读者,能对张爱玲有更准确、全面的理解。@华西都市报:张爱玲生前未曾刊行的、以张学良和赵四小姐爱情故事为蓝本的小说遗稿《少帅》,一直都是不少研究者和张迷心心念念讨论的话题。这部张爱玲以英文撰写并未完成的小说,9月初将率先在台湾地区出版上市。该消息也引发众多读者高度关注。27日,华西都市报记者采访到远在香港的该作品整理者、张爱玲文学遗产执行人宋以朗。他向华西都市报记者透露,该书简体中文版在内地出版事宜,也正在操作过程中,出版日期尚未确定。质疑一

靠整理张爱玲文学遗产出版发财?

让大家对张爱玲了解更准确、全面

将张爱玲未完成的小说出版,会不会违背张爱玲生前的意愿。更有人怀疑:是不是有靠张爱玲文学遗产出版发财的嫌疑?对于这个问题,宋以朗并不陌生,此前他整理出版张爱玲另外一部遗作《小团圆》时,就有人提出类似的质疑。在接受华西都市报记者的采访中,宋以朗也再次诚恳回应,促使他决心要整理出版《少帅》的动力,不是为了版税,他也并不缺这些钱花,主要是想让更多的张爱玲研究者和读者,能对张爱玲有更准确、全面的理解。

有人提到,把遗稿赠给公共文化机构或者大学图书馆,不就行了?宋以朗说,可事实上,早在1997年,我妈妈就将张爱玲《少帅》英文手稿,赠给美国南加州大学,以便学者研究。但是这么多年来,对《少帅》的研究文章,依然极其罕见。而且在张爱玲的众多传记图书中,在跟《少帅》相关的内容领域内,依然是信息单薄,甚至空白。我想,与其这样,不如将之公开出版,给张爱玲的众多研究者和感兴趣的读者,提供更方便的阅读机会。

宋以朗还透露,为了让《少帅》这部张爱玲英文原著小说翻译成中文能尽量保留原文韵味,他花费很多精力去寻找,并自己出资聘请合适的翻译人选,最终选定一位对张爱玲作品有兴趣、水平很不错的文学翻译者。为了翻译出张爱玲作品的神韵,我跟翻译者多次商量、斟酌,交换意见,时间持续有2年。

质疑二

又是张爱玲最后未刊小说?

我所掌握的,应该是没有了

此前《小团圆》出版时,被称为是张爱玲生前最后一部长篇小说。这部《少帅》出版,又出现了最后未刊小说的说法。对此,让人不禁想问,张爱玲的译作到底还有多少?宋以朗先生告诉华西都市报记者,据我目前整理家里的资料中,应该是没有了。

宋以朗还主动提到,我知道,的确有不少人问,为什么这几年,对张爱玲遗作出版,不停有最后一部的说法?其实,有些遗稿,是夹杂在还没有来得及整理的资料里,一时间没有发现。而且,有些张爱玲遗稿,并不是从我家里掌握的资料中整理出来的。别的研究者,也可以从别的渠道,比如一些旧杂志或者研究机构发现整理出来的。

还有张迷问到,将未完成作品出版合适吗?对此,张爱玲研究者、著名学者止庵认为,这并不奇怪,未完成的文学作品,出版的多了。《红楼梦》还没写完呢。我觉得,既然人家宋先生是张爱玲文学遗产执行人,人家就有处理的权利。作为读者,如果你不想看,你可以不买嘛,这是你的权利。但还是有不少读者期待看到张爱玲的更多作品。止庵也强调,自己作为研究者和张爱玲的读者,是很想看看张爱玲的更多作品的。

华西都市报记者 张杰

中時電子報

張愛玲小說遺稿《少帥》9月上市 2014.08.28

華人世界擁有廣大「張迷」的作家張愛玲,曾於1961年來台,希望採訪當時仍遭軟禁的少帥張學良,可惜未獲當局應允,最終也成為她棄寫生前最後一部小說《少帥》的原因之一。張愛玲未曾刊行的英文小說遺稿《少帥》,中文譯本預計9月初上市,讓各界終得一睹「民國傳奇作家寫民國傳奇人物」。

《少帥》一書描述軍閥時期的北京,13歲的周四(隱射趙四)小姐戀上了瀟灑不羈的少帥。在一次帥府宴會中,少帥主動贈予周四小姐一把扇,「他們很快地戀愛了,彷彿這是件再自然也不過的事。」這本未完成的小說只寫了70餘頁、數萬字,張愛玲遺產執行人宋以朗表示,當初張愛玲曾給夫婿賴雅及另一朋友觀看,「他們看了都喊『救命!』」

《少帥》涉及大量的歷史人物,如軍閥張作霖、閻錫山、馮玉祥等,張愛玲無法修改,要寫少帥就無法避開這些人物。宋以朗指出,《少帥》不僅人物複雜,「若將小說人物改成負面,會涉及誹謗」;加上張愛玲希望寫成愛情小說,但無法由當事人口中得知細節、造成困難,「所以就放棄了」。

當年趙四隨已婚的少帥私奔,歷經西安事變、長期軟禁,始終不離不棄,至1964年兩人修成正果,趙四已然51歲。張愛玲為蒐集資料、寫作《少帥》,投注超過10年、雖未成稿,但作家展現讓「時間緩慢下來,成了永恆」的企圖心,堪為今年紀念張愛玲出道70周年之作。

新快报

张爱玲未完成遗著《少帅》下月面世 2014.08.29

首次公开出版,以张学良赵四爱情故事为原型

新快报讯

张爱玲以张学良和赵四小姐的爱情故事为原型创作的英文小说《少帅》即将于9月1日由皇冠出版社出版。该小说只写了70多页,几万字,并未完成。张爱玲遗产执行人宋以朗说,文章未提及张学良的名字,都是用少帅来代替。当时张爱玲给赖雅和另一朋友看,他们看了都喊救命,因为里面涉及大量的历史人物,如张作霖、阎锡山、冯玉祥等。可张爱玲无法修改,要写少帅张学良无法避免这些人物。

这个故事是张爱玲的古都春梦

张爱玲1961年到香港,曾寄居在好友宋淇、邝文美夫妇家中。1995年在洛杉矶公寓去世后,张爱玲遗物交由宋淇、邝文美夫妇二人处理。他们的儿子宋以朗现为张爱玲遗产执行人。宋以朗透露,自2003年母亲邝文美去世后,他便一直致力整理张爱玲的文章、手稿以及父母与张爱玲的通信,《少帅》就是继《小团圆》之后张爱玲的又一部小说作品。

据宋以朗介绍,《少帅》特别收录:张爱玲英文原稿、郑远涛的译文、何倩彤绘制插图、冯睎乾评析。台湾著名专栏作家符立中说这个故事是张爱玲的古都春梦:在一次帅府宴会中,少帅赠予周四(隐射赵四)小姐一把扇,他们很快地恋爱了。虽则张爱玲现今已成公认的上海神话,但读者忽略了:这位海派祖师奶奶出身河北丰润、祖父曾为京朝大官,对于北洋的官场变幻,张爱玲自有她自己的文化皈依。

难以知道细节所以最终无法写完

消息在微博上发布之后,有张迷好奇,《少帅》完稿了吗?因为此前,大家都认为一部未完成的作品不太可能出版,1961年张爱玲去台湾希望采访张学良,当时张还被软禁,这一采访要求没有被允许。宋以朗说,后来小说写了一段又放弃了,原因是,这个小说除了人物复杂外,也有弊端,因为事实无法避免,

若将小说人物改成负面,会涉及诽谤。同时,张爱玲希望写成爱情小说,对她来说,写作方式是从细节入手,从下面建起来。她写前,会知道所有事情的发生,比如《小团圆》的每一个细节,可能都是曾经发生过的。可写《少帅》,她无法知道细节,很多事情不清楚,硬着头皮来写很困难。所以就放弃了。

一本未完成的小说为何要出版?著名张学专家陈子善分析,可能对张爱玲的研究者和读者提供更多的文本,我以前也没看到过,确实是首次公开。

法制晚报

张爱玲最后遗本话《少帅》 2014.08.29

法制晚报讯(记者钱业)从今往后,再也没有重大作品可以出土了。张爱玲最后的遗稿《少帅》,将于9月1日由台湾皇冠文化集团出版台湾版本。出版方表示,这本原为英文的未完之作可确定是张爱玲的最后一部作品。

据了解,张爱玲的小说遗稿《少帅》,以张学良和赵四小姐的爱情故事为蓝本,原以英文撰写,出版方将译成中文后上市。记者致电台湾皇冠文化集团和新经典文化公司获悉,该书的大陆版权已经给了新经典文化公司,《少帅》的内地版也正在制作当中,上市日期未定。不过根据《小团圆》台湾版和大陆版的上市周期相隔半年来看,预计明年年初,大陆版或能上市。

《少帅》的编辑、台湾皇冠出版社的卢小姐告诉记者,张爱玲遗产执行人宋以朗本来并没有计划出这本书,多年前这部作品已随其他资料捐给学术机构,方便学者研究。但他发现经过10多年,这样的立意没被好好发挥,于是,宋以朗决定将《少帅》整理出版。

据了解,张爱玲为写《少帅》,她曾于1961年希望采访张学良而获知细节,但是由于当时张学良还被软禁,这一采访要求没有被允许。细节的不清晰,让张爱玲最终中断写作。

《少帅》的原稿是张爱玲以英文写成,郑远涛进行翻译,并请张学专家冯睎干撰文,让读者更清楚地从旁了解张爱玲创作《少帅》的动机。

此前《同学少年都不贱》、《小团圆》出版时都被冠以张爱玲最后一部的名义,此次出版方强调,从今往后,将再也没有其他重大作品发行。

据悉,在书中还将收录张爱玲的英文原稿。

抢鲜阅读全书不到4万字资料搜集达10年

小说的故事始于正值军阀时期的北京,十三岁的赵四小姐爱上了潇洒不羁的少帅,在一次帅府宴会上,少帅主动赠与赵四小姐一把扇子,他们很快相爱。

《少帅》是以张学良和赵四小姐为蓝本,耗费10年以上的时间搜集资料而撰写的小说,最后却未能完成,共2万多个英文单词(翻译成中文共3.7万多字)。

小说中以少帅代替张学良的名字。宋以朗称,这也是张爱玲从她非常喜欢的作品《孽海花》里学到的。因为里面涉及大量的历史人物,如张作霖、阎锡山、冯玉祥等。为了避免麻烦,张爱玲对真实历史人物名字作了一些处理,不是原名。

扬子晚报

张爱玲遗作《少帅》被质疑靠出版发财 宋以朗:不缺这钱 2014.09.01

撰写张学良,曾经是张爱玲一大心愿;而一直未公开的《少帅》,却成为海内外张迷的一大悬念。今天,张爱玲遗作《少帅》终于在台湾由皇冠文化出版。由于在此之前,《小团圆》等作品出版时也打出了最后一部作品的旗号,此次出版发行的《少帅》被网友批评最后一部又来了,更有读者质疑出版未完作品是否尊重作者。对此,扬子晚报记者连线了两位张爱玲研究专家,陈子善表示,历史上未完成的作品拿来出版的很多,这样做很正常。

《少帅》:只有开头,没有结局的故事

小说《少帅》的故事始于正值军阀混战的北京,十三岁的周四小姐恋上了潇洒不羁的少帅。在一次帅府宴会中,少帅主动赠予周四小姐一把扇,他们很快地恋爱了。关于这段恋情,以及这部小说的主题,读者不难看出其实与《倾城之恋》相似。就像该书在摘要中写的内容四小姐遇见了少帅,也从此开启了一段悱恻缠绵的恋情。在这乱世之中,没有什么事是可以保证的,只有他们彼此之间无悔的深情与承诺,是唯一的真实

这部使用英文写就、共76页的《少帅》,翻译成中文后共3.7万多字。小说用了10年多时间来搜集资料,最终却因为种种原因未能完成,不禁让人唏嘘。

不过宋以朗先生认为,尽管《少帅》被认为未完成,但他倾向于把这部小说看成完成之作,《少帅》读到最后看不出是没写完,故事结束于西安事变之前,我认为张爱玲不需要写下去。

质疑:最后一部了?靠出版发财?

《少帅》从传出消息说要出版,一直面临着网友的关注和议论。比如本次即将出版时,出版社宣布这是最后一部未曾刊行的遗稿。此说法一出,众多网友都不淡定了。因为近十年来,从2004年出版的《同学少年都不贱》到2006年的《郁金香》,再到2009年出版的《小团圆》,都打着最后一部的旗号,这不禁让人怀疑,到底还有几个最后一部,张爱玲的遗作究竟还有多少?宋以朗先生回应说,据我目前整理家里的资料中,应该是没有了。

早在宋以朗整理张爱玲作品并陆续出版遗稿时,他就知道这是件招人骂的事。用他的话谈这些遗稿,烧掉了,人们会说你笨;出版了,人们会说你合法盗版。我可以什么都不做,这便不会招人骂了,但这只是将责任转移给了下一位。果不其然,从违反张爱玲在信件中要求烧掉《小团圆》的原意,到此次出版还未完成的遗作《少帅》,宋以朗在网友的一片骂声和质疑声中走过。

针对有网友的疑问是不是有靠张爱玲文学遗产出版发财的嫌疑?宋以朗澄清道,我并不缺这些钱花。主要是想让更多的张爱玲研究者和读者,能对张爱玲有更准确、全面的理解。之前,张爱玲的遗稿曾被赠给美国南加州大学以便研究,但关于《少帅》的研究多年来几近空白,而且张爱玲的作品一直被广大读者关注和喜欢,所以宋以朗觉得公开出版《少帅》才是更好的选择。

刚拿到书稿,内地出版还需要耐心等候

《少帅》写到了西安事变就中止了,应该说是一部只有开头,没有结尾的小说。有张迷质疑将未出版的作品拿来出版是否合适,是否对张爱玲不尊重。对此,张爱玲研究学者、华东师范大学的陈子善教授认为,历史上未完成的作品拿来出版的多了,有人说这样是不是不尊重原作者,我觉得,不存在这样的事,很正常。另一位张爱玲研究者止庵也向记者表示,《红楼梦》还没写完呢。我觉得,既然人家宋先生是张爱玲文学遗产执行人,人家就有处理的权力。作为读者,如果你不想看,可以不买嘛,这是你的权利。但还是有不少读者期待看到张爱玲的更多作品。

谈到将《少帅》出版,会有怎样的影响。陈子善如是说,张爱玲的作品很多,英文、中文等不同版本也很多。新作《少帅》的上市,能使研究者对张爱玲的作品做更全面的研究,也给读者带来新的阅读体验。所以新作《少帅》能够出版,这是一件好事。

昨天,大陆张爱玲《小团圆》出版方新经典图书负责人向记者透露,他们刚刚拿到《少帅》繁体稿,准备进入编辑阶段,但真正出版还需要一段时间,请内地张迷们耐心等候。

实习生刘婷

扬子晚报记者蔡震

都市时报

张爱玲最后一本遗作小说

《少帅》:借历史云烟 咏无悔深情

2014.09.01

都市时报记者 闫钰

五年前《小团圆》出版之时,许多人都认为它便是张爱玲的最后一本遗作。现在,惊喜来了。张爱玲以张学良和赵四小姐的爱情故事为原型创作的英文小说《少帅》今日由台湾皇冠出版社出版。该书内地版将由新经典文化推出,新经典文化的编辑告诉记者,书的出版日期还未定,所以,想看《少帅》的内地读者,还要等一段时间。

她的遗憾

采访张学良未果 未完成小说

《少帅》收录了张爱玲英文原稿、郑远涛的译文、艺术家何倩彤绘制插图、张学专家冯睎乾教授评析,尽量保留原文韵味。据张爱玲遗产执行人宋以朗介绍,小说中未提及张学良的名字,都是用少帅来代替,小说只写了70多页,几万字,并未完成,里面涉及大量的历史人物,如张作霖、阎锡山、冯玉祥等。

据悉,1961年,在美国稳定下来的张爱玲欲重新进军国际文坛, 当年10月13日下午,张爱玲带着正编写的《红楼梦》飞抵台湾。估计她想以《红楼梦》的收入、来支持创作时的开销,然后以英文版的《少帅》,来打入美国市场,但当时张还被软禁,这一采访要求没有被允许,不过她还是耗费了10多年搜集资料撰写。

她的独到

背景很弱 与历史有很多不同

2009年《小团圆》出版时,就号称是张爱玲生前最后一部长篇小说。这次《少帅》出版,又出现了最后未刊小说的说法。不禁让人质疑宋以朗是以此炒作,张爱玲是否还有未刊发小说?宋以朗表示:其实,有些遗稿,是夹杂在还没有来得及整理的资料里,一时间没有发现。据我目前整理家里的资料中,应该是没有了。

将张爱玲未完成的小说出版,会不会违背张爱玲生前的意愿?对此宋以朗表示,多年前这部作品已随其它资料捐给美国某大学,但他发现10多年来,这一资料并未被好好研究,加上张爱玲作品一直为广大中文读者关注及喜爱,为让大家对她的作品有更全面了解,决定整理出版《少帅》。在宋以朗看来,《少帅》与《倾城之恋》有相似之处,在《倾城之恋》这个爱情故事里,范柳原和白流苏其实是没有前途的,但一场战争,成全了他们。同样,少帅张学良与赵四小姐本来也是没有前途的,结果因为西安事变,成全了张学良和赵四。

张爱玲研究者、著名学者止庵表示,自己作为研究者和张爱玲的读者,很想看看张爱玲更多的作品。他目前已经看过该书,很细腻,有很多小纠葛,《少帅》的目标读者是美国人,所以这部小说历史背景部分很弱,里面提到的人,名字很多都是错的。比如冯玉祥这个人物,在小说里不是冯玉祥的拼音。不知道是张爱玲真的不了解历史,还是故意这么写。张爱玲研究专家陈子善也表示,小说里的张学良与真正的张学良有很多不同的地方。但《少帅》的出版会对张爱玲的研究者和读者提供更多的文本。

她的思考

少帅没真正经过考验,所以对自己没信心

《少帅》没再往下写的原因,宋以朗解释, 除了人物复杂外,对她来说,写作方式是从细节入手,可写《少帅》,她无法知道细节,很多事情不清楚,硬着头皮来写很困难。所以就放弃了。

还有研究者认为,这在于张爱玲本身对张学良失去兴趣,张爱玲曾说:我认为他是个limousine liberal(浮夸的自由主义者),觉得irritating(令人不敢茍同)纯粹我个人的偏见。 对于北洋的官场变幻,张爱玲试图从赵四或端纳的眼光去写少帅。但她觉得:他像一般二世祖一样,没真正经过考验,所以对自己没信心,虽然外表看不出。东北易帜(指张学良声明拥护蒋介石),固然是出于统一大义,而且独自无望报父仇,也是他心深处宁愿做他做惯的亲信子侄

《少帅》节选:

大少爷众人都叫他少帅,相貌堂堂,笑的时候有一种嘲讽的神气,连对小孩子也是这样。他们围着他转。他逗他们开心,对着一只断了线的听筒讲个不停。四小姐笑得直不起身。有一回她去看唱戏的上装。有个演员借了少帅的书房做休息室,不过已经出场了。

怎么你不剪头发?少帅问,留着这些辫子干吗?咱们现在是民国了。

跑出了人丛,她便迳直去寻找少帅。到了外面男人的世界,她要当心碰见她父亲或是异母的哥哥,贴着墙壁行走,快步躲闪到盆栽后,在回廊上游荡,装做不知道自己在哪里。在灯光下,院子里果树上的一大蓬一大蓬苍白的花影影绰绰。传菜的仆役从垂着帘幕的门洞进进出出。到处人声嗡嗡,丝竹盈耳。她是棵树,一直向着一个亮灯的窗户长高,终于够得到窥视窗内。

四小姐遇见了少帅,也从此开启了一段悱恻缠绵的恋情。在这乱世之中,没有什么事是可以保证的,只有他们彼此之间无悔的深情与承诺,是唯一的真实

幻灭与永生

都市时报评论员 闫钰

当看到张爱玲《少帅》要出版的消息,我着实惊喜了一番:我算不上张迷,但还是非常期待看到一个最知名的才女,如何来抒写国人最熟悉的爱情,况且,张学良与张爱玲,还是同时代之人。

张爱玲的《少帅》选取了一个切口,那就是张学良与赵四的爱情。这个爱情故事已经广为人知,在张爱玲的笔下,我们又看到了她那种细腻如工笔画般的描述与推进。只是有一点我们如今无法弄清:张爱玲为什么想写少帅,但又为什么故意将历史背景写得模糊,甚至与历史有所出入?

或许,这与张爱玲最后对张学良的偏见有一定关系。从胡兰成到桑弧,再到赖雅,张爱玲喜欢、欣赏的男人,无不是有文学才情的男子,张学良显然不属于此种类型。她甚至认为张学良是浮夸的自由主义者、对自己没有信心。少帅最打动张爱玲的,该是他与赵四相伴一生的爱情。

而这,正是张爱玲所缺乏的。《小团圆》被看作是张爱玲的自传体小说,其中不难看到胡兰成、桑弧的影子。张爱玲自己也说:我想表达出爱情的万转千回,完全幻灭了之后还有点什么东西在。三段恋情,两段婚姻,张爱玲的爱情令人唏嘘。但在她心底,是向往那种岁月静好,现世安稳爱情的,这也正是她对自己与胡兰成婚姻的寄望,可惜最后幻灭了。

她这样感叹少帅与赵四的感情:在这乱世之中,没有什么事是可以保证的,只有他们彼此之间无悔的深情与承诺,是唯一的真实

因而,读《少帅》,便是读张爱玲心中之永生爱情吧。

明報網站 世紀.more﹕《少帥》出版緣起 2014.09.01

【 明 報 專 訊 】 張 愛 玲 於 一 九 九 五 年 離 世 後 , 遺 物 交 給 宋 淇 夫 婦 。 一 九 九 七 年 , 宋 夫 人 在

美 國 南 加 州 大 學 的 邀 請 下 ,

將 張 愛 玲 的 部 分 遺 稿 捐 贈 該 校 的 東 方 圖 書 館 , 當 中 包 括 《 少 帥 》 的 英 文 打 字 稿 。

根 據 張 愛 玲 的 書 信 , 小 說 最 初 構 思 共 十 章 , 現 存 只 有 七 章 , 故 事 始 於 軍 閥 時 期 的 中 國 東 北

, 時 代 背 景 為 一 九 二 五 年 , 描 寫 十 三 歲 的 周 四 小 姐 在 一 次 帥 府 宴 會 中 跟 少 帥 邂 逅 相 戀 開 始

, 以 少 帥 抵 達 南 京 ( 即 一 九 三 ○ 年 西 安 事 變 前 ) 作 結 。 小 說 末 段 行 文 完 整 , 宋 淇 直 言 難 以

妄 斷 小 說 是 尚 未 完 稿 , 還 是 作 者 改 變 了 初 衷 。

一 九 六 一 年 十 月 , 張 愛 玲 從 美 國 赴 港 , 替 電 懋 公 司 編 劇 。 她 從 舊 金 山 出 發 , 先 短 暫 停 留

台 灣 一 周 , 後 赴 香 港 。

那 次 也 是 張 愛 玲 唯 一 一 次 造 訪 台 灣 , 留 台 自 是 為 了 撰 寫 《 少 帥 》 蒐 集 資 料 , 惜 當 時 張

學 良 正 被 軟 禁 , 張 愛 玲 要 求 見 面 未 果 , 於 是 她 改 道 往 花 蓮 探 親 。

宋 以 朗 在 其 個 人 網 誌 「 東 南 西 北 」 (zonaeuropa.com) , 便 登 了 一 篇 當 時 《 民 族 晚 報 》 記 者

吳 漢 撰 寫 的 相 關 報 道 。

張 愛 玲 也 曾 把 這 次 的 台 港 見 聞 , 寫 成 《 重 訪 邊 城 》 (A Return to the Frontier) , 發 表 在

1963 年 3 月 The Reporter 雜 誌 上 。

張 愛 玲 的 小 說 , 都 取 材 自 身 邊 人 的 故 事 , 她 對 撰 寫 對 象 必 須 有 充 分 了 解 , 才 能 下 筆 。

由 於 未 見 其 人 , 加 上 題 材 敏 感 , 故 《 少 帥 》 英 文 原 著 中 的 歷 史 人 物 都 以 化 名 出 之 , 張 學 良

化 名 少 帥 陳 叔 覃 , 趙 四 小 姐 則 化 名 為 周 四 小 姐 等 。

原 稿 交 出 版 社 後 , 由 於 以 民 國 背 景 為 題 , 加 上 大 量 人 名 ( 張 愛 玲 在 跟 宋 淇 夫 婦 的 書 信 中 ,

多 次 提 及 「 三 字 經 」 , 意 指 外 國 人 所 認 識 的 中 文 名 字 都 由 三 個 音 節 組 成 ) , 成 為 英 語 讀 者

的 障 礙 , 未 被 出 版 。

小 說 的 中 文 譯 文 , 出 版 人 宋 以 朗 ( 宋 淇 夫 婦 之 子 ) 邀 請 了 長 期 研 究 張 愛 玲 寫 作 方 法 的 鄭

遠 濤 擔 任 翻 譯 , 逐 字 考 究 , 務 求 呈 現 最 貼 近 張 氏 的 譯 文 , 並 附 以 何 倩 彤 的 木 刻 插 圖 。

九 七 年 至 今 , 未 見 任 何 就 所 贈 資 料 發 表 的 相 關 研 究 報 告 。 宋 以 朗 指 對 研 究 張 愛 玲 的 文 學

生 涯 來 說 是 留 了 一 段 空 白 ,

因 為 各 方 面 的 書 信 及 資 料 都 透 露 她 曾 撰 寫 《 少 帥 》 , 但 小 說 內 容 卻 沒 人 知 曉 。 幾 經 思 量 ,

他 決 定 將 小 說 出 版 , 填 補 這 頁 空 白 。

[ 整 理 / 潘 詩 韻 ]

The

Young Marshal

Chapter 1

At the house party all

the girls came out on the veranda to look at the street. A man down below tossed

up a sheet of paper folded into a twin-hearts knot. They picked it up, untwisted

it and read:

Young lady, wait for

me this time tomorrow.

They rushed indoors in

a body. They were the first generation with unbound feet. Even in satin slippers

the new big feet made them seem like a boisterous crowd.

This must be for

you. They passed the slip of paper around.

Says who? More likely

for you.

Why me of all

people?

Who told you to be so

pretty?

Me pretty! Thats you

yourself. I never even saw what sort of a person it was.

And who did? I had no

idea what happened when everybody started running.

The fourth Miss Chou

was too young to have to protest. She just grinned from under the bangs that

blacked out the top half of her face. They stayed overnight. The next day at the

same hour the

girls said:

See if the man is

here again.

They hid behind a

window and peered out, hippy with their posteriors thrust out in the figured

satin trousers and their thick pigtail hanging down the cleavage. The young ones

had two pigtails. But most were eighteen, nineteen and engaged to be married.

They were so excited over this it was plain that they had never been in love.

Fourth Miss was a little ashamed of the way they kept watch all afternoon. The

man never came.

She herself had been

in love a long time. She went to the Marshals House on all birthdays and

festivals. There it was always somebodys birthday, either the Old Marshals or

one of the concubines, not the sons as it was bad taste to celebrate a

youngsters birthday with three days feasting and command performance by all

the best-known actors. The Chous were invited on the central day so there was

no danger of their running into more rowdy elements like the army officers. The

eldest son of the house was an officer himself. Sometimes he appeared in a long

gown, sometimes a western suit but she liked him best in uniform. Mens gowns

were considered decadent and western clothes foppish, or like a compradore. A

military uniform was both modern and patriotic. Soldiers were different, they

were strong-armed beggars. The officers were feared in a different way. They had

all the real power. When they happened to be young and mannerly they seemed to

be the countrys only hope. The Young Marshal as everybody called him was very

handsome. When he laughed he had a sarcastic look, even with children. They

followed him around. He carried on a conversation on a dead telephone for their

benefit. She could not stand up for laughing. Once she went to watch the singers

make up for their roles. An actor was using his study as a retiring room but the

actor was on.

Why dont you cut

your hair? he asked. Why these pigtails? Were a republic now.

He chased her around

the room with a pair of scissors. She was laughing until he held out a bushy

black bunch to her.

Here, you want to

keep this?

She burst out crying.

At home they would scold and what would Father say? But it was only a false

beard.

She had seen many

private performances at relatives, in her own house too. Unlike the musty

theaters these were in a courtyard under a roof of fresh matting casting a

summery shade. The new stage lit by blue-white gas lights and the hubbub of a

holiday crowd totally transformed home life. The feeling that something

wonderful was going on that she did not quite catch drove her to go in front,

see better, somehow protrude herself, get hit on the head by the shattering

gongs and cymbals. She would put her hands on the stage boards and stare upward.

The heroine stood right above her piping her song, plucking her own sleeve

showing off the flowing white cuff. Her headdress of black-ringed brilliants

flashed blue. Two long slabs of rouge from eyelid to jaw marked off a narrow

white nose. The warriors painted face loomed large as a devils mask. His

singing also came out in a bottled boom as if from behind a clay mask. A kick

and leap flung up dust that Fourth Miss could smell, stinking slightly of horse

dung. There was still something she was missing. She circled the three sides of

the stage hand over hand. Those sitting in the front row reached out to protect

their glasses of jasmine tea placed between the footlights. At the theaters she

had seen people ushered onstage out of the wings in the middle of a performance

and chairs set out for them in a row. They were important people with their

family and concubines. It was said to be vulgar showing off but she envied them

up there in the midst of things although it was doubtful they could see more

from behind the actors.

That was when she was

little. In the days of Wu Pan-hu as they say. Before that was Tuan Ching-lais

time. Now its Fung Yih-shiang. In the south its Fang Shen-chuen. Even the

amahs knew the war lords by name. They may not know who the president was but

they always knew who was actually in charge, and called him by his name, the one

curious instance of democracy in a nominal republic. The Old Marshal was the

only exception in this house because of his special connection with the master.

Fourth Miss was hazy about their reigns and change-overs. A combination of

snobbery and caution kept the wars out of polite conversation and reduced them

to the level of city crime talks, a matter of staying in and watching the doors.

Theres fighting outside. Nobody goes out, She would hear along with the boom

of distant guns. The resident tutor taught as usual but the Englishwoman would

not come for the girls English lessons.

Phoebe Chou, 1925,

the teacher had dictated the line on the flyleaves of all her books. The name

Phoebe was just for the teachers convenience. Her other given name was also not

known outside the schoolroom. Her father was supposed to use it but he seldom

had occasion to address her. She was just called Fourth Miss.

The Old Marshal coming

inside the Pass last year had rented the former palace of a Manchu prince. The

parties on its huge grounds were as big as a fair, acrobats and minstrels under

the mat awning, Peking opera in the big parlor, another performance for the

ladies in the second parlor, mahjong in every other courtyard, fireworks after

midnight. She drifted around with big red bows on her pigtails, her long gown a

stiff trapezoid. Wide sleeves jutted out flat and triangular above the wrists

that dangled foolishly by her sides. People said the Young Marshal was sweet on

the Chu sisters and often took them out dancing, of which he was very fond. She

wished he was married to the Third Miss Chu, the most beautiful girl she had

ever seen. His wife was homely and silent, four years older than him and seeming

much older still. Fortunately she seldom saw them together. The rules of the day

did not call for it. They had two children. She was the daughter of a war lord

in Szechuan who had saved the Old Marshals life once. In gratitude he married

his son to his benefactors daughter. To Fourth Miss it was one more thing to

admire in the Young Marshal, to have paid his fathers debt with his own life,

so to speak.

She never heard the

Chu sisters mentioned at home without a snicker.

Running wild and

their father lets them. Once the bad name is out even the youngest will suffer

by it. Ha, the famous Chu sisters people will say.

The Fourth Miss Chou

did not have to be warned off them. She felt like a country cousin. Even the

Fifth Chu ignored her except this one time when she asked, Have you seen the

Young Marshal?

No.

Go look for him.

What for?

Tell him somebody is

looking for him.

Who?

Not me anyway.

Cant you go

yourself?

I cant. Its all

right for you.

Youre not much

older.

I look older.

How should I know

where to look? And just to tell him something without head or tail.

Little devil. People

seldom ask you anything and you put on airs. The Fifth Chu hit her laughing.

She hit back and ran.

You want to go, go yourself.

Rushing out of the

crowd she went straight to look for the Young Marshal. Once out among the men

she had to watch out for her father and half brothers, keep close to the wall,

run for cover behind potted flowers, wander around the corridor walks pretending

she did not quite know where she was. Fruit blossoms appeared in pale masses

where the lights touched them in the courtyards. Servants bearing dishes went in

and out the curtained doorways. A hubbub everywhere and music instruments being

tuned. She was a tree growing toward a lighted window all her life, at last tall

enough to peer in.

四川文明网 炒名家冷饭不如烹新人热菜 2014.09.01

日前有出版社宣布,即将出版发行张爱玲最后一部未曾刊行的遗稿,引发许多议论。张爱玲最后一部作品的说法十多年来屡屡出现,当年《同学少年都不贱》出版时,就被称为张爱玲最后一部遗作。随后小说《郁金香》面世,旗号也是

张爱玲的最后一部小说。2009年,《小团圆》面世,依旧是张爱玲最后一部长篇小说遗作。因此批评者感叹,张爱玲最后一部又来了。(8月29

日《北京晨报》)

看到这个新闻,你是不是顿时有张爱玲遗作何其多之感?如果说此番整理出版的张爱玲遗稿《少帅》确为其最后一部小说,那么,此前整理出版的《同学少年都不贱》、《郁金香》、《小团圆》也打着张爱玲最后一部小说旗号,就恐怕涉嫌忽悠读者、借此炒作了,类似于电影制作商动辄拿明星的最后一部武侠片、古装片、谍战片来等说事,不过是一个炒作噱头而已。

相关出版社不断整理出版张爱玲最后一部遗作,或许是想让读者读到张爱玲的更多作品,能对张爱玲有更准确全面的理解。但频繁使用张爱玲最后一部小说旗号是否妥当?据报道,张爱玲创作《小团圆》,20年间已几易其稿,一直不满意,故在遗嘱中要求将手稿销毁,不予出版,而《少帅》等也是未完成的小说,不断将这些遗稿出版,会否违背张爱玲生前的意愿,影响张爱玲形象?

正如上述报道所说,与张爱玲作品的经历类似,鲁迅、胡适、梁启超等许多近代甚至古代作家都是出版业反复炒作的对象,他们的着作被无数次粘贴拼凑之后,冠以新的名字,就变成了一本新书。每一个人基本上都有数十部乃至上百部名字不同、但内容重复的书籍在市场上出现。为何?因为出版业本就竞争激烈,生存不易,老作家的作品早已过版权保护期,因不需付版税而成本低。

另一方面,频繁翻炒老作家背后,也潜藏着当代文学创作低迷、优秀作品稀缺的隐忧。著名儿童文学作家曹文轩曾把国内童书现状概括为三多一少出版社多,作家多,作品多,精品少。其他文学创作同样如此,虽然文学大军在扩容,比如网络文学就十分高产,但作品质量良莠不齐,精品力作堪称奇货可居。出版社也就干脆重复出版,把名人名家的作品反复利用了。

频繁挖掘已故作家遗作,频繁翻炒老作家旧作,绝不是长久之计。有眼光的书商、出版社要承担起社会责任,像娱乐圈挖明星一样挖掘作者,像好莱坞打造明星一样培养包装作家。有数据显示,2013年,我国内地引进的图书版权当中,来自美国的有6210种,而向美国输出的中文图书版权数量仅为1266种,版权逆差就接近5000种。故出版社也可调转方向,将中国优秀的图书作品推销出去。(何勇海)

上海青年报

最后一部何其多 书商吃老本还能吃几回?

2014.09.02

本报讯 书业中的压轴把戏可以歇歇了!昨天张爱玲未竟的译作《少帅》被整理出版。但读者仍被激怒:因为被称为张爱玲最后一部被曾刊行的小说遗作的《少帅》,已是第4部被冠以最后一部之名的张爱玲作品了。现在书商惯用此类压轴把戏来刺激读者的消费欲,这折射出书商技穷的焦虑。

压轴把戏:

最后一部之后还有3部

青年报去年曾以《张迷:给偶像留点面子》为题,报道了张爱玲不满意的未竟之作,以及不愿公开示人的私信,如今被她的版权继承人不断整理出版,以至于张爱玲晚年窘迫毕现,张迷不忍的现实。昨天先出了繁体版的《少帅》走的又是这样的路子这部作品张爱玲根本就没写下去,却被人翻出来出版,张爱玲写作的短板又一次被拿出来消费了。

但令一些张迷更为纳闷的是,这《少帅》竟然也号称张爱玲最后一部未曾刊行的小说遗作。这已经不是第一部张爱玲的最后一部作品了。2004年张爱玲《同学少年都不贱》被翻出来出版时,就被冠以张爱玲最后一部遗作。2006年《郁金香》出版时也叫

张爱玲的最后一部小说。2009年《小团圆》名为张爱玲最后一部长篇小说遗作。竟有4部最后一部!难怪张迷要问:究竟哪部才是最后一部?

只要学过一点逻辑就会发现,《同学少年都不贱》时的最后一部遗作,已将所有最后一部一网打尽了。而《郁金香》的最后一部小说已将所有小说遗作囊括其中。而从目前公布的材料来看,这些张爱玲的最后一部全由她的版权继承人整理而出,由同样的出版机构出版。也就是说,当他们推出张爱玲第一部最后一部作品时,他们心里就清楚这其实不是最后一部。

把戏背后:

书商黔驴技穷很焦虑

在出版人洪辉眼里,压轴把戏自然可以撩拨读者的消费欲,其一,压轴即意味着告别,和一个作者的告别,读者会因为离别的怅惘而购买新书。其二,压轴也暗示着水准最高,这也会激发读者的购买欲。

如果这招用得恰当,那就无可厚非。但现在的问题是,这套压轴把戏经常渗透着欺骗不仅压轴之后还有压轴,而且作品水准也差强人意,说压轴只是为了多卖掉几本书而已。这将严重影响出版商的信誉。时间一久,估计没有人会相信出版商对于新书的那点推荐。洪辉对青年报记者表示。

学者乔新生有一个说法,他认为这反映了出版界整体的焦虑因为推出不了新人新作,只能不断翻炒老作家,通过制造压轴概念,来引起关注。洪辉也对青年报说,最后一部是往后看的,是在回顾。很多出版人缺少向前看的开拓精神,一味吃老本,结果越吃越穷,黔驴技穷。

南方都市报 宋以朗:写赵四小姐,张爱玲很开心

2014.09.02

她披着每个女大学生都有的那种深红色绒线围巾,一路晃着给朋友带回去的那盒月饼。两人走在电车铁轨上,直到一辆电车冲她们直压过来,整座房子一样大,当当响着铃,听上去仿佛是我找到的人最好,最好,最好,最好。(《少帅》选摘)

南都讯 记者颜亮 实习生刘紫琦 昨天,张爱玲最后一部小说《少帅》繁体版由台湾皇冠文化集团正式出版。这本书由张爱玲遗产执行人宋以朗编辑整理,邀请青年译者郑远涛翻译而成。

《少帅》是张爱玲以张学良和赵四小姐的爱情为蓝本写就的小说。为创作这部小说,张爱玲曾于1961年10月赴台湾采访张学良,但未果。《少帅》原计划写十章,1963年左右真正动笔,但最终只完成了七章,因而被很多人视为未完稿。在正式出版前,《少帅》是张爱玲最后一部小说的说法也引发诸多争议。早在

2006年《郁金香》出版和2009年《小团圆》出版时,都曾用过该说法。不过宋以朗在接受南都记者采访时明确表示,就他掌握的资料,《少帅》应当是真正的最后一部。

宋以朗强调,他还是希望大家能等真正看完这本书再来做更多的评论分析,没看书之前,你都不知道书有没有写完、为什么当年又没能出版。但是人的想法是这样的,(总是)根据自己的主观猜测加以评论。

至于内地何时出版简体版《少帅》,宋以朗表示,目前已与新经典公司签订合同,不过目前尚未确定具体出版时间。

精心编排

弥补《小团圆》出版时的遗憾

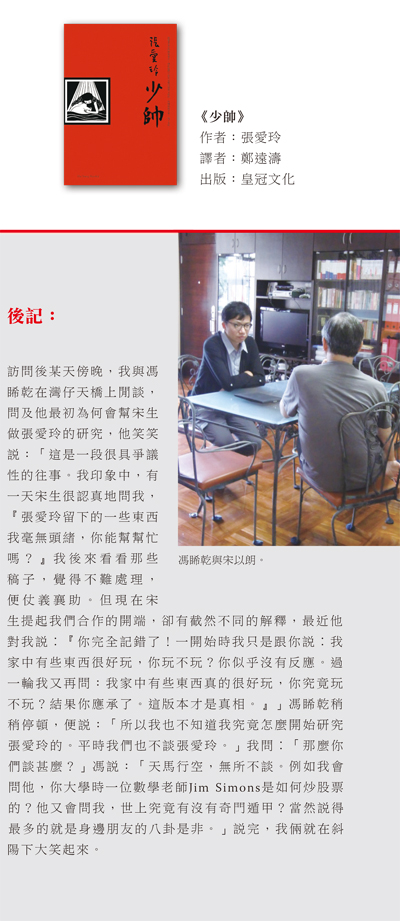

南都:这本书出版整个结构是怎么样的?有多少页、分为哪些部分?

宋以朗:书有四部分。第一部分是我做的序,我会解释为什么现在出这本书。1997年这份稿子捐给南加州大学后,这么多年一直没人去整理,非常可惜,所以我才请人把它翻译出来;第二部分是英文稿,大概有23000个单词,共七章;第三部分是中文翻译版,共37000字;第四部分是一个评论分析,反而有

47000字。

具体说,第四部分又能分成三部分,首先是张爱玲和我爸爸妈妈关于《少帅》的通信内容。里面详细说了,她是什么时候开始写的、什么时候去到台湾试图拜访张学良,又是如何在美国国会图书馆找历史资料等等;第二部分是我请冯睎乾先生写了一篇《少帅》的评析与考证,把真实的历史同这本书做了比对;第三部分则是文学分析。这个分析,并不是想评价这本书写得好不好,而是找了一些细节,比如说(张爱玲写)赵四小姐老是想象自己的脖子变长,可以伸过墙去看别人在干什么。这是很奇怪的,但如果你不感兴趣,也就遗漏了这些细节,其实这个跟《爱丽丝漫游仙境》的写法非常相似。通过这样的分析,我们希望能让大家更小心地来看这本书,不要那么快就从头冲到尾,然后说:唉,都没什么故事的。

南都:这么看来,这本书能够延伸出来的各个点,你都想得非常清楚了。

宋以朗:是,收尾这47000字,也是希望能弥补当年出《小团圆》时的遗漏。当时我有交代创作过程,但我没有给读者一个例子,告诉他们这本书可以这样看。

爱情主题

张爱玲对实力不对称的爱情感兴趣

南都:对于《少帅》,一个比较公认的看法是它属于未完稿,但你却说这本书已经算是完成了?

宋以朗:张爱玲一直说她想写一本关于她自己的书,分三部分:一部分讲她小时候;第二部分是她做大学生时;第三部分则是与胡兰成的故事。结果最后出来了头两本:《雷峰塔》和《易经》。这两本都是用英文写的,当时拿给别人看,都不喜欢,觉得里面人物太多,也太黑暗;以致她自己也很没信心,所以第三本就没有再写了。在这种情况下,是不是说没写完呢?我觉得不是,因为第一、第二部分都是独立的,自己构成一个完整世界。

《少帅》也是类似的情况,她最初想写十章。现在出版的书里虽只有七章,但如果你看一下第七章的结尾,你会发现它完全可以看作是一个结局。

在这七章中,张爱玲由1925年写到1930年。到1930年,结局大概是赵四小姐和张学良的婚姻问题解决了,张学良原配夫人也接受了赵四。其中一个说法就是中国终于走进了20世纪的现代。

这完全可以称得上是一个结局,而整部小说,讲的就是新旧时代交替的问题:张学良原配,是传统的方法娶回来的,而张学良与赵四小姐则是自由恋爱。一个人究竟怎样和谐融洽地解决这两者间的矛盾?如何在既维护旧社会的同时又进入一个新社会?这是这本书最核心的问题,到第七章时,似乎就已经解决了。

而且这七章,当时也是张爱玲交给不同美国出版社看的稿子,她当时在美国还没有一本上过热销榜的书,影响力并不大,所以她交给出版社的应该是完成的稿件,或者是非常接近完成的稿件。她不可能只给别人看一点点,就希望别人马上和她签合同。至于你说后三章是怎么样的?她自己的说法是很短的。她是无需讲到张学良九十多岁的。1936年西安事变后,张学良长期被软禁,一直到九十多岁才放出来,也没什么好说的。

那么后三章,会不会讲到西安事变前后的事情呢?她的书信中有一个猜测,说(这部小说)其实讲的是一个跟《倾城之恋》相似的故事。她是什么意思?她说:可能大家觉得张学良是一个花花公子,就算他当时和赵四小姐多要好,但迟早会变心的,因为他是一个有权有势的男人,要什么有什么。如果是这样的话,赵四小姐是没什么前途的。但正因为

西安事变,张学良被软禁,他不能出来,所以就只能跟赵四小姐终身厮守了。

《倾城之恋》讲的就是一男一女两个人,但彼此实力不对称,家里又不怎么支持,将来自己都不知道怎么样。但是因为一场打仗,一个城市的沦陷,就铸造了这样一个女主角,结局就是结了婚,修成了正果。赵四小姐和张学良也是如此。

南都:张爱玲为什么会对这种不对称的男女关系特别感兴趣?

宋以朗:她未必自己这样说过,但如果你要猜测的话,她小时候写过一篇叫《爱憎表》的文章。其中列出了她喜爱的人物,其中就有英国国王爱德华七世。爱德华七世在位时爱上了一个离过婚的美国女人,在当时是不被允许的,最后爱德华放弃了王位,跟这个女人搬到了法国。一个人在权力的巅峰,放弃一切,只要女人,这可能正是张爱玲所感兴趣的。

英文写作

可看作张爱玲自传三部曲终结篇

南都:从文学上看,你怎么看她的这本书在她整个作品谱系脉络的位置?

宋以朗:如果当它是一本英文小说,它其实跟《雷峰塔》、《易经》同属张爱玲去了美国之后、试图打开英文市场的尝试。但这三本书最后都失败了。其中一个原因是这几本书都是人物太多,不适合欧美人的口味。这也是为什么《红楼梦》、《三国演义》无法在欧美受欢迎的原因之一;其次,张爱玲想自己写一种英文,但这种所谓中国化的英文未必能获得多大的成功。举例来说,中文我们讲鱼水之欢,转化成英文就变成一条鱼在水里很开心,外国人根本无法理解。

因为这两个外在原因,不管张爱玲小说写得多好,故事编排得多好,都没用。《雷峰塔》和《易经》,英文没人看,她重新编排成《小团圆》。《小团圆》,我是不会用一些类似于巅峰之作的词的,但你若想理解张爱玲这个作者,似乎不看《小团圆》也是不行的。《少帅》这本书,也是如此。

对于《少帅》还有一个说法,就是她的自传三部曲其实是《雷峰塔》、《易经》和《少帅》。他(冯睎乾)说你不要看外面的历史,你只看女主角的心态。她写《少帅》的时候是觉得很难的:我没见过赵四小姐,我怎么知道她想什么?但是写下去后她觉得越来越容易,用她自己的话来说是开心。她不知道赵四想什么,但是她知道自己当初坠入爱河是想什么。其实是写她自己。这也是一种说法。

20140902-世紀.張愛玲學:張愛玲《少帥》。作為晚期作品的一些思考

【明報專訊】《少帥》(TheYoungMarshal)是張愛玲在一九六三年前後寫的英文小說。她期望藉此在美國文壇打響名堂,可惜時機尚未成熟,小說擱置,未完的稿子要等五十年才能重見天日。《少帥》沒能為張愛玲在西方的文學事業揭起序幕,如今陰差陽錯,居然成了她個人出版史的謝幕之作,也只能嘆一句有命無運。

我因為協助宋以朗先生整理《少帥》遺稿,對它知之頗詳,可以跟大家介紹一下。首先是它的原稿狀:張愛玲遺下的英文打字稿共八十一頁,二萬三千多字,分為七章。現在由鄭遠濤譯成中文,有三萬七千多字。《少帥》七章的背景設定為民國軍閥時代,始於一九二五年,以少帥抵南京出席國民會議作結(考諸史實,時為一九三○年)。它是歷史小說,但偏重愛情故事,以少帥陳叔覃(書中張學良的化名)和周四小姐(書中趙四小姐的化名)的戀愛為主線,間或借飯局、閒聊穿插同代軼聞,讓歷史「像七八個話匣子同時開唱」。

張愛玲是怎樣寫《少帥》呢?一九五六年,她已起意創作以張學良和趙四為藍本的愛情故事,但因為參考材料不足,一直沒有動筆。一九六一年十月,張愛玲離開舊金山遠赴台灣,打算訪問張學良,可惜沒法如願。一九六二年三月,張愛玲回到美國,居於華盛頓。她到美國國會圖書館蒐集參考資料,加上多年來已陸續儲備的素材,很快便動筆寫《少帥》。當時張愛玲滿懷希望,因為她一直深信預感,而預感告訴她︰一九六三年將是她交運的一年,她人生的轉捩點。

張愛玲在美國做什麼

一九六四年,她寫就小說前七章,約計劃中的三分二,先打出來給三位外國朋友品評,即麥卡錫(RichardMcCarthy)、斯溫 (RaymondSwing)以及她的出版代理人羅爾德女士(MarieRodell)。張愛玲知道外國讀者對中國歷史不甚了了,早已設法簡化。斯溫是中國通,很喜歡,但麥卡錫和羅爾德依然說歷史太混亂,尤其是羅爾德,她的口味較代表一般讀者,說許多中國人名她完全記不清。就是因為這位羅爾德大潑冷水,張愛玲竟灰心得寫不下去。對比起她四○年代在上海一出道即獲周瘦鵑、平襟亞等賞識,何異雲端的日子,如今在美國卻人離鄉賤,一籌莫展。她的預感似乎落空了。

《少帥》在美國出版無望,不知情者想當然就認定它寫得不好。但寫得不好是誰說的呢?我們現在知道那主要是張愛玲的出版代理人說的,而這代理人只代表當時美國一般讀者的口味。儘管羅爾德女士的個人看法足以決定張愛玲在美國的前途,但對於探討《少帥》的藝術價值而言,連角色名字也記不清的羅爾德顯然是不相干的。張愛玲曾說自己「三年來的一切行動都以這小說為中心」,短短七章也費三年工夫,究竟是怎麼一回事?

流傳下來的愛情故事

張學良與趙四的愛情故事,多年來廣為流傳,但街談巷語有不同版本,難以作準。張愛玲跟張學良沒什麼世交,對他本人自然談不上了解。她曾說:「寫小說非要自己徹底了解全部情形不可,否則寫出來像人造纖維,不像真的。」為寫《少帥》,她不但要參閱正史傳記,還得看大量野史雜文,才能將故事說得肌理分明,軼事穿插有致。她從未列出自己的「參考書目」,我們只能從現有文獻的蛛絲馬中推敲。她參考過的材料大概有兩類:其一是剪報和雜誌,如鄺文美寄給她的《新生晚報》副刊、《春秋》雜誌等;其二是美國國會圖書館的藏書,尤其是美國記者瑟勒(EarlAlbertSelle)的《中國的端納》

(DonaldofChina)。據我所考,張愛玲還可能看過高拜石的《古春風樓瑣記》,它在一九五八至一九六九年在台灣《新生報》連載。

張愛玲既費這麼大的勁做資料蒐集,可知書中很多民國人物的小故事皆非向壁虛造(如有偏離事實,大都是她出於藝術上的考量而刻意為之的)。例如小說記徐昭亭

(即徐樹錚在書中的化名)在白金漢宮園遊會的軼事,就完全根據薛觀瀾的〈馮玉祥為什麼要殺徐樹錚?〉(刊於一九五九年《春秋》)。有時甚至於角色一句對白,張愛玲也力求無一字無來歷。如小說第七章寫新聞記者問孫中山:「孫博士,您是社會主義者嗎?」羅納(即端納在書中的化名)代答一句:「你是國民黨人所應是的一切。」其事其言皆見《中國的端納》。在我看來,這種紀實寫法體現了作者素來服膺的美學觀──借用〈談看書〉引用歷史學家佩奴德的話,就是「事實比虛構的故事有更深沉的戲劇性」。張愛玲又說過喜歡「實事」,「並不是『尊重事實』,是偏嗜它特有的一種韻味,其實也就是人生味」。

張愛玲晚期風格

當然一部小說的好壞,不能單看作者有多努力地筆耕或蒐集資料來衡量。我舉出事實說明張愛玲曾在《少帥》上花了莫大心血,只為提醒讀者:千萬不要先入為主,認定未寫完的、出版不了的就一定不好。其實天才的草稿往往比庸才的全集更好。我自己覺得《少帥》比《雷峰塔》和《易經》都好得多,技法更細密,耐人尋味,是《小團圓》和《色,戒》在六○年代的先驅之作。張愛玲深得大眾歡心的早期作品有時流於炫技,跟她含蓄克制的「晚期風格」根本不同層次。

儘管《少帥》表面上是某個特定時空的愛情故事,但它最引人入勝的,是象徵性地寫一位無名女子在一個make-believe世界中的漫遊,那世界爬滿了她精神系統的bugs,以致本來羅曼蒂克的場面,竟疊影出《閃靈》般的恐怖。為什麼要說「無名女子」呢?女主角不是叫周四小姐嗎?一般讀者可能不會為意,小說的主要男角都有名字,但女角則大多隱名,即使第一章提到周四洋名「菲碧.周」,但敘事者卻只通篇稱她「四小姐」,或僅是「她」,其餘女子不是「朱三」就是「五老姨太」,頂多是「洪姨娘」。這些「三、四、五」數字稱呼除了用來簡化名字外,還有別的深意嗎?我認為有,但作者不明言,只在第四章末段寫四小姐和少帥交歡時說:

他拉她的手往沙發走去。彷彿是長程,兩人的胳臂拉成一直線,讓她落後了幾步。她看見自己走在一列裹頭的女性隊伍裏。他妻子以及別的人?但是她們對於她沒有身分。她加入那行列裏,好像她們就是人類。

只要玩味一下這段話,便恍然大悟「四小姐」這稱謂也不是隨意設定的:作者其實要利用序數來暗示她也不過是無名女子隊伍的一員,她象徵古今中外的女性,具有普遍意義。

《少帥》就是這樣一本深入淺出充滿夾縫文章的書,恕我無法在這裏逐一註解了。因為要協助它出版,我不得不反覆閱讀,往往有新的領悟,愈發相信它每處細節都體現整部小說的主題,彷彿一個碎形(fractal),一花一宇宙,一字一菩提。在張愛玲筆下,歷史也許只是一場幻影,唯有人的無明愛慾才是永恆。在這層意義上,《少帥》其實已經寫完,卻永遠不可能讀完。

書名﹕少帥

作者﹕張愛玲

譯者﹕鄭遠濤

出版﹕台灣皇冠/2014.09

作者簡介﹕香港學者,發表有〈張愛玲的牙牌簽〉、〈初評《小團圓》〉等。

[文/馮睎乾編輯/袁兆昌]

青年时报 张爱玲用英文撰写的遗作《少帅》问世

2014.09.03

张爱玲去世已近20个年头,出版界仍陆续有她的遗作问世,从2006年《郁金香》、到2009年《小团圆》,一部部由她英文撰写并经翻译的小说被引入国内,9月1日,据称是她的最后一部遗作《少帅》由台湾皇冠文化集团正式出版。

《少帅》以张学良和赵四小姐的爱情为蓝本,张爱玲曾于1961年10月赴台湾采访张学良,可是最后完稿却只有七章,用英文写就的76页纸上有23000个单词,翻译过来的中文版本则有37000字。原本写成十章的作品现在被归结为未完成稿,因为写到西安事变就戛然而止。而在张爱玲遗产执行人宋以朗眼中,事变即使不发生,小说也已经很完整了,更多人认为这是一部跟张爱玲代表作《倾城之恋》在题材上比较接近的作品。

张爱玲晚年生活并不乐观,在最近出版的《张爱玲给我的信件》中,评论家夏志清做了一些编注。张爱玲因嫁给比她年长29岁的德国剧作家赖雅后,生活陷入落魄、潦倒的境地,在《小团圆》中便十分残酷地写到自己堕胎一事,被白先勇称为极具资料性的价值。赖雅过世后,张爱玲又频频遭遇与丈夫的女儿闹过结、搬家、新作被出版社退回等噩运,像《北地胭脂》一书(国内译为《怨女》)由《金锁记》扩充改编而来,却在美国并不受青睐,她只好委托友人在国内出版她的书籍以获得稿费维持生计。夏志清及他的兄长夏济安都曾帮过她的忙,而宋淇、邝文美夫妇也是她的好友,帮她的作品结集并在台湾皇冠文化集团出版。而宋以朗正是他们的儿子。作为遗产继承人,他将这本曾捐赠给美国南加州大学却没有引起大家关注的《少帅》重新整理公开出版,就是希望能给张学和张迷们一点参考和惊喜。

皇冠文化集团表示,书中将特别收录张爱玲英文原稿,以及艺术家何倩彤绘制的插图。当记者联系国内新经典图书的相关负责人问及《少帅》引进情况,却被回复说什么情况都还不明了,最快也要等到明年才能出版。

齐鲁晚报

写的周四看着像她

2014.09.07

一部只完成了七章的《少帅》,让沉寂已久的张爱玲,重新回到大众的视野。9月1日,张爱玲遗作《少帅》在台湾公开发表。相较最后一部小说《小团圆》,这次的最后一部不仅差了三章,也差了一口张爱玲没能争上的气。

移居美国之后被挡在主流文学之外,张爱玲曾把这部英文小说当成自己翻身的砝码,可求访张学良未果,加上丈夫赖雅病情等等干扰,张爱玲的野心最终被琐碎的日子酿成不甘,《少帅》也最终搁浅。

本报记者 陈玮 实习生 张俊其

被退稿的张爱玲

那一年,她十三岁,他长她十岁。那时,逢年过节或者有人过生日,她都会到帅府去。她喜欢看他一身军服,相貌堂堂,笑的时候有一种嘲讽的样子。在众人觥筹的角落里,独自欣赏,她喜欢这偏安一处的安静。

他会留下一张字条,赠她一把折扇,温润的呼气在她耳边,令初尝爱情的她无所适从,羞涩跑开。

这是张爱玲小说《少帅》的开场,这部沉寂已久的著作,9月1日由台湾皇冠出版社出版面世。小说以张学良和赵四小姐的故事为原型,故事起于1925年春,讲述了乱世中,少帅陈叔覃与原东北总督的女儿周四小姐相恋的故事。由于父亲要求少帅娶妻不娶妾,少帅与周四只能私定终身,无法公之于世。战乱来临,少帅不得不离开,父亲才同意周四与少帅一起生活。然而,小说在西安事变之前戛然而止。

《少帅》借饭局、闲聊穿插当时的轶事,描写动荡的政局。年轻时,张爱玲的作品一直与政治绝缘,然而,这一习惯在中年悄然改变。产生写《少帅》的念头,是在1961年,这是张爱玲狼狈窘迫的一年。事实上,从逃到美国开始,她就告别了富足的生活。

1955年,张爱玲只身来到美国纽约,无亲无故,人地生疏。或许是因为与生俱来的不安全感,她与美国作家赖雅结婚。这分感情全然没有与前夫胡兰成的起伏欣喜,更多的是归于平淡的心境。

结婚不久赖雅中风,卧床不起,为了生计,张爱玲在香港好友宋淇的帮助下,靠给香港写戏剧为生。

在美国,作为作家的张爱玲处处碰壁。与在上海红极一时,被追着要稿子的情景相比,巨大的落差让她无法接受。《粉泪》被出版商无视,她卧床数日,一个月后才恢复过来。

取巧之作搁浅

也许是不肯就此认命,也许是迫于生计,那个在上海清冷孤傲,不与众人合群的张爱玲,在现实面前低下了头。她说,别人看什么好,她就写什么。用英文撰写,目的是想打开美国市场。

张爱玲萌生了写一部以张学良为原型的英文小说的念头。这是她再次闯入美国文坛的赌注,她知道美国人只对他们想看的东西感兴趣。二战时美国与中国是盟国,震惊全世界的西安事变应该可以得到美国人的关注。研究张爱玲的专家余斌说,张爱玲想利用一下美国人还未淡忘的记忆。才子佳人的故事加上深厚的历史背景,自然成了张爱玲的首选。

張愛玲遺稿開箱

寫「少帥」張學良|Next

Magazine 2014.09.08

繼《小團圓》、《雷峰塔》、《易經》後,張愛玲又一遺稿《少帥》開箱。此書以張學良與趙四小姐(趙一荻,張學良第二任妻子)的愛情故事為藍本,耗費10年以上,以英文撰寫,原本塵封的稿件,在張愛玲文學遺產執行人宋以朗的努力下,終於譯成中文面世。

人稱「少帥」的張學良,是奉系軍閥張作霖長子。1936年12月12日,張學良發動西安事變後,遭蔣中正、蔣經國父子軟禁50餘年,張愛玲為創作《少帥》,曾於1961年10月赴台灣採訪張學良,但未果;李登輝執政後,1990年起,張學良才恢復人身自由。

宋以朗接受中國媒體採訪時,曾披露張愛玲書信中的想法:可能大家覺得張學良是一個花花公子,就算他當時和趙四小姐多要好,但遲早會變心的,因為他是一個有權有勢的男人,要什麼有什麼。如果是這樣的話,趙四小姐是沒什麼前途的。但正因為西安事變,張學良被軟禁,他不能出來,所以就只能跟趙四小姐終身廝守了。

小說中,張愛玲將民初軍閥一一改名,卻以諧音引人聯想,譬如吳佩孚成了「吳蟠湖」、段祺瑞成了「段慶萊」、馮玉祥成了「馮以祥」;至於主人翁張學良與趙四小姐,則化名為「少帥陳叔覃」與「周四小姐」。

張學良晚年受訪時,曾透露:「我不能罵我自己,罵我自己人家也不信,何必呢?我看人家寫好多回憶錄,我就笑一笑,那有什麼意思呢?歷史是別人來寫,不是我自己來寫。」如今隨著《少帥》問世,世人也可望一窺張愛玲筆下的張學良。(撰文:姜兆宇)

《齐鲁周刊》 张爱玲们的遗作乱象 2014.09.09

9月1日,张爱玲以张学良和赵四小姐的爱情故事为原型创作的英文小说《少帅》,由台湾皇冠出版社出版。在张爱玲生前最后一部长篇小说《小团圆》出版后,这部号称最后未刊小说的《少帅》,让不少人对其遗作数量发出疑问。事实上,对于遗作的处理,一向是个卡夫卡式的难题。

最后未刊小说《少帅》

所谓的最后未刊小说《少帅》,实际上并未写完。

这部以张学良和赵四小姐的爱情为蓝本的小说,被台湾著名专栏作家符立中称为张爱玲的古都春梦,四小姐遇见了少帅,也从此开启了一段悱恻缠绵的恋情。在这乱世之中,没有什么事是可以保证的,只有他们彼此之间无悔的深情与承诺,是唯一的真实

为了能更真实地描述这段乱世情缘,张爱玲用了10年多时间来搜集资料,甚至在1961年,还曾专门赶赴台湾采访张学良,但并未成功。

这让写作充满了困难。张爱玲的遗产执行人宋以朗说,张爱玲希望写成爱情小说,对她来说,写作方式是从细节入手,从下面建起来。她写前,会知道所有事情的发生,比如《小团圆》的每一个细节,可能都是曾经发生过的。可写《少帅》,她无法知道细节,很多事情不清楚,硬着头皮来写很困难。

实际上,她也曾将半成品拿给丈夫赖雅和另一个朋友看,他们看了都喊救命,因为里面涉及大量的历史人物,如张作霖、阎锡山、冯玉祥等。可张爱玲无法修改,要写少帅张学良无法避免这些人物。

因此,《少帅》原计划十章,但写完七章后,张爱玲将其搁置,剧情也在1930年戛然而止。彼时,赵四小姐不但被张学良原配于凤至接受,并生下了张学良唯一的儿子。

这断笔之处看似圆满,《少帅》读到最后看不出是没写完,故事结束于西安事变之前,我认为张爱玲不需要写下去。但对于两人长达72年的相伴时间来说,不过是寸阴尺璧。

而这段时间由张爱玲诉之于笔端,也不过两万三千个英文单词要知道,在这本由皇冠出版社出版的《少帅》一书中,即便是最后的一部分评论分析,也有四万七千字。

因此,面对这样一部篇幅少到连中篇小说都算不上的未完成作品,不少张迷的反应是,我总觉得很矛盾,于我当然是想多看一点她的作品,仿佛能多晓得她一点,但是对于张来说,她对自己的作品十分苛刻,自己无法揣测她的心情,有种做贼心虚之感。

学者止庵曾为此声援宋以朗,《红楼梦》还没写完呢。我觉得,既然人家宋先生是张爱玲文学遗产执行人,人家就有处理的权利。作为读者,如果你不想看,可以不买嘛,这是你的权利。但还是有不少读者期待看到张爱玲的更多作品。

但显然,这并不能回答张迷们的疑问。就如你究竟有多少个好妹妹一样,对于众多张迷来说,从《同学少年都不贱》、《郁金香》、《小团圆》又延续到了《少帅》,宋以朗究竟有多少部张爱玲最后一部遗作,是不是有靠张爱玲文学遗产出版发财的嫌疑?也是个值得商榷的问题。

张爱玲热下的遗作纠纷

宋以朗被质疑已经由来已久。

1995年,张爱玲逝世于美国洛杉矶。在1992年2月14日拟订的遗嘱中,她写道:一旦弃世,所有财产将赠予宋淇、邝文美夫妇。

2004年,宋以朗委托台湾皇冠出版社以母亲邝文美的名义,开始对大陆出版张爱玲作品的出版社采取法律行动。

据传,他第一次去北京,在王府井书城看到占据了整整一面墙的大书柜上,没有一本张爱玲的作品是由正式授权的出版社出版。我有责任维护好张爱玲作品的完整性。假使有一天,后人看到张爱玲作品都不是那么完整和准确的,是我的失职。

官司期间,22家出版社曾联名发公开信给大陆媒体,表示宁愿将版权费保留成立张爱玲基金会,也不愿付赔偿金给皇冠。他们找来张爱玲生前好友与专家背书,并质疑皇冠借打官司谋利。

直至今日,宋以朗对版权费的口径始终如一,皇冠对张爱玲的作品出版享有全球永久版权,同时向我家支付15% 的版税。1995到2006

年,每月不到一万港币。2007

年,电影《色戒》上映,情况有所改变,付了一些版权费。我本人今人今生不担心没钱,我的钱是花不光的,我挣的钱和张爱玲没关系。我姐夫的钱,比我多得多。

但事实是,在《色戒》爆红后,张爱玲热再度升温。无论书、文、戏,凡沾张爱玲三字,身价全部跟着翻番。《同学少年都不贱》、《小团圆》的简体中文版出版方北京新经典文化公司负责人岳卫华,形容张爱玲的版权乃是天价。

对于一边以张爱玲最后一部遗作为名不停出书,一边不停跳出来声称不差钱的宋以朗,大多数读者们觉得他故作不屑、此地无银三百两。

2009年2月,宋以朗违背张爱玲的遗愿,出版了她的自传体小说《小团圆》。小说甫一上市,就有读者对《小团圆》拒买、拒读、拒评。知名文化人周俊生认为:张爱玲之所以将自己包括作品版权在内的所有遗产给予宋淇,是出于对他的信任,但现在看来,这种信任已经受到了践踏。

宋以朗拍着桌子说,出版她的作品,你可以不问情由指我存心图利,一路骂到世界末日,我实在没所谓,但我心中所想做的,以及我责无旁贷要做的,就是整理她留下的一切,让世人理解和欣赏她,而且永远记得她。1976

年,张爱玲和我爸说,她的姑姑、弟弟在《小团圆》里的形象有点负面,可她不怕,还是要出版。张爱玲都不怕,我为什么要怕呢?

但这终究抵不过台湾大学教授张小虹的嗤之以鼻:张爱玲1995年过世时,在公寓里几天没人发现,当然也不会有人来得及问她《小团圆》改好了没?决定要出、不出还是仍在犹豫?更进一步想,若以写作者将心比心,就算张爱玲生前不完全放弃出版的念头,想她也不会愿意以修改中的未完成稿出版。

作家身后的卡夫卡式难题

事实上,对于遗作的处理,一向是个卡夫卡式的难题。

这位生前默默无闻的奥地利业余作家,从1908年起撰写了大量的作品,但直至其去世,仅仅发表了极少数作品。他在遗嘱中要求挚友马克斯·布洛德销毁他所有未发表过的手稿并永不再版已发表的作品,但布洛德背叛了他的遗嘱,陆续出版了卡夫卡的小说随笔,后来还推动出版了卡夫卡的所有日记。

时间证明,卡夫卡的日记除了文献价值,还具有极高文学价值。如果没有马克斯的背叛,世界文学史上将短缺一个巨人的身影。

1977年,《洛丽塔》的作者弗拉基米尔·纳博科夫在弥留之际的病榻上创作了最后一部小说《劳拉的原型》,但他在辞世之前留下遗嘱要求销毁手稿,因为他厌恶读者读到他脑海里的作品,而不是写在纸上的作品。

纳博科夫的妻子直到去世都没有勇气履行丈夫的遗愿,于是难题就交到了儿子底米特维手上。在相当长时间内,底米特维决定做个孝子,他一度放出口风称我有一个完美主义的父亲,我不会为他的世界留下污点,暗示打算遵照亡父临终前的叮嘱。

这着实让文学界惊出一身冷汗。文学评论家罗恩·罗森鲍姆这些年一直心神不宁地为劳拉四处奔走,还多次撰文呼吁底米特维手下留情,他去年甚至在《石板书》上发出一篇宏文,向底米特维发出最后通牒:让我们做个了结吧,要不,你把秘密守一辈子,要不就把劳拉公布于众。

想要自己的人生的底米特维一度被激怒,但口水仗后,劳拉的命运峰回路转。2009年,作家的继承人、儿子底米特维做了长时间的内心斗争之后决定违背父愿出版《劳拉的原型》。

但并非所有的作家都如此幸运,事实上,中国的众多作家面临着版权保护问题。

1999年,顾城去世六年后,作家出版社在未经允许的情况下,出版了顾城夫妇的遗作《墓床顾城谢烨海外文集》,顾城之子顾木耳请求法院判定被告停止侵权、公开致歉,赔偿损失20万元。

2007年,齐白石的子女、孙子、曾孙等9人为代表的近百名齐白石的后人,将全国涉及生产、出版齐白石作品的25家出版单位和商家告上法庭,要求其停止出版发行的侵权行为,用书面形式或在新闻媒体上公开赔礼道歉,并赔偿原告经济损失近千万元。

2014年,作家罗烽、白朗的文学遗物被干女儿私自捐赠给中国现代文学馆,亲生子女白莹、傅英将金玉良和文学馆一同诉至法院,要求确认捐赠行为无效,返还文物。

拉尔夫说,当文学变成半是商品半是艺术的时候,就会繁荣鼎盛。但显然,当鲁迅、胡适、齐白石、顾城等许多名家的著作被无数次粘贴拼凑之后盗用时,这不过是虚假繁荣。

抢先读 《少帅》的残败,张爱玲的天真 2014.09.11

半岛都市报

遗作少帅 终见天日 何以未完 细说缘由 2014.09.12

人生恨事知多少?张爱玲说,人生有四恨:一恨海棠无香,二恨鲥鱼多刺,三恨曹雪芹《红楼梦》残缺不全,四恨高鹗妄改死有余辜。而如今,她的残本小说《少帅》也出版了。不知道如果张爱玲活着的话,会不会让它面市。岛城资深张迷王先生9月9日在接受记者采访时,就说出了心中的纠结:既欢喜,又怕失望。欢喜,毕竟《少帅》是盼望了好几年的文字,希望能从中更深入地了解张爱玲的晚年创作,获得新的阅读体验,但又怕因未完

而失望。

《少帅》,这部未出先红的小说,这部没有结尾的小说,这部争议不断的小说,这

到底是怎样的一部小说呢?现在,就让我们先读为快,听专家学者讲述《少帅》,以及张爱玲创作的幕后故事。

1问 名字故意拼错,历史小说还是爱情故事?

据拿到《少帅》大陆版权的北京新经典透露,由于该书的简体版仍处于编辑状态,具体出版日期尚未确定,记者也没看到原著,不过,张爱玲研究者,著名学者、作家止庵9日告诉记者、他曾在今年春天,繁体版出版前看过原稿,《少帅》是张爱玲用英文写的一部小说,她一共写了七章,英文打字稿是81页,翻译成中文大概3.7万字,是由郑远涛翻译的,这是张爱玲遗产执行人宋以朗先生精心挑选并指定的青年翻译家。

止庵告诉记者,《少帅》这部小说是以张学良与赵四小姐的爱情故事为蓝本创作的,但小说里并没有出现真实的名字。小说中的少帅,音译成汉语叫陈叔覃,女主人公原文是zhou而并非zhao,所以翻译过来是周四小姐,其他人物也多没有具体的名字。止庵说,张爱玲后期创作的小说

,尤其是英文小说有这个特点,她会故意把拼音写得不对。

据介绍,小说《少帅》的故事发生在上世纪20年代军阀混战时的北京,十三岁的周四小姐爱上了潇洒不羁的少帅陈叔覃。在一次帅府宴会中,少帅主动赠予了周四小姐一把扇子,他们很快恋爱了。四小姐遇见了少帅,也从此开启了一段悱恻缠绵的恋情。在这乱世之中,没有什么事是可以保证的,只有他们彼此之间无悔的深情与承诺,是唯一的真实

从中我们不难看出,即使到老,爱情,仍是张爱玲最爱、最执着的创作主题。我想特别指出的是,《少帅》这部小说不是历史小说

,它仍是一部爱情故事。止庵对记者说。

2问 写不对等爱情,与《倾城之恋》相似?

张爱玲描写乱世爱情的小说以《倾城之恋》最为著名。有书友猜测,《少帅》的主题是否与《倾城之恋》相似,也写了男女不对等的爱情?

对此,止庵给予了不同的看法。我个人的阅读体验,《少帅》作为张爱玲后期的作品,写法上改变了不少,其风格更像《小团圆》,并不像她早期的《传奇》等作品,故事与《倾城之恋》也还是不一样的。止庵说,由于《少帅》没有写完,谁也不知道男女主人公的恋情会向何处发展,所以,无法就内容进行比较。

止庵还告诉记者,繁体版的《少帅》除了收有张爱玲的英文原稿、中文翻译版之外,还有一部分评论分析文字,是宋以朗先生请冯睎乾先生写的。

关于除正文之外的额外附赠,宋以朗也曾做过专门的说明,包括张爱玲与挚友、宋以朗父母关于《少帅》的通信内容,里面详细说了,她是什么时候开始写的、什么时候到台湾省试图拜访张学良,又是如何在美国国会图书馆找历史资料等;第二部分是请冯睎乾先生写了一篇《少帅》的评析与考证,把真实的历史同这本书做了比对;第三部分则是文学分析。这个分析,并不是想评价这本书写得好不好,而是找了一些细节,比如说(张爱玲写)四小姐老是想象自己的脖子变长,可以伸过墙去看别人在干什么。通过这样的分析,我们希望能让大家更认真地来看这本书,不要那么快就从头冲到尾,然后说:唉,都没什么故事的。

3问

写到西安事变前戛然而止《少帅》何以未完?未完何以出版?

《少帅》从张学良和赵四小姐相遇写起,写到西安事变之前。大概是1930年前后,写到少帅到南京开会为止。很可惜,张爱玲没写完。止庵告诉记者。

有种说法称,即使没写完,这部小说也算是完成了,因为西安事变后面的事并没有写作的价值。是这样吗?记者问道。

我个人认为不是这样。其实西安事变之后仍有可写的东西。张爱玲是确确实实没有写完。止庵告诉记者,写张学良和赵四小姐的故事,一直是张爱玲的夙愿,早在1956年,张爱玲就想写这个故事。她甚至曾于1961年10月份专程赴台,想采访张学良。但由于当时张学良尚处于软禁时期,张爱玲没能采访到张学良本人,无奈回到美国。从1962年3月回去后,张爱玲就开始搜集资料、酝酿、动笔,一直写到1964年,她写完了前七章,也就是我们现在看到的这些文字。随后,张爱玲把这七章交给了几个出版界的美国朋友看,包括她当时的代理人兼挚友理查德·麦卡锡。张爱玲曾对这部小说寄予厚望,想以此打开美国市场,因为当时她要照顾中风的丈夫赖雅,经济上颇为紧张。但由于外国读者对中国的那段历史并不了解,小说里牵涉的人物又太多且人名隐晦,显得十分混乱,所以没能获得出版的机会。止庵说,这也让张爱玲大受打击,就此搁笔,不再写了,这也是《少帅》为什么没有写完的原因之一。

宋以朗也表示,张爱玲本来准备写十章,但只写了前七章。对于《少帅》的未完之谜,他还给出了另一种解释,这部小说除了人物复杂外,也有弊端,因为事实无法避免,若将小说人物改成负面,会涉及诽谤。同时,张爱玲希望写成爱情小说

,对她来说

,写作方式是从细节入手,从下面建起来。她写前,会知道所有事情的发生,比如《小团圆》的每一个细节,可能都是曾经发生过的。可写《少帅》,她无法知道细节,很多事情不清楚,硬着头皮来写很困难

。所以就放弃了。

那么,既然是未完成的作品,为什么事隔多年还要公开出版?对此,张爱玲遗产执行人宋以朗表示,早在1997年,他的母亲就将《少帅》的英文原稿捐给美国南加州大学,以便学者研究。但这么多年以来,对《少帅》的研究文章,依然极其罕见。而且在张爱玲的众多传记图书中,跟《少帅》相关的内容领域,依然是信息单薄,甚至一片空白。加上张爱玲作品一直为广大读者关注及喜爱,为让大家对她的作品有更全面地了解,他才决定整理出版《少帅》。

4问 最后一部屡见不鲜到底还有多少个最后要继续?

十年前,《同学少年都不贱》出版时,被称为张爱玲最后一部遗作;后来,小说《郁金香》又以张爱玲的最后一部小说出版;2009年,张爱玲最后一部长篇小说遗作《小团圆》出版,再次引起轰动因为在她的遗嘱中,这是一本被交代要销毁的书。

而如今,《少帅》贴着张爱玲最后一部未刊小说的标签又将来到广大读者面前。那么,这真的是最后一部么?宋以朗曾公开答复这一问题:

据我目前整理家里的资料中,应该是没有了。他同时就不断有最后一部的说法进行了解释:有些遗稿,是夹杂在还没有来得及整理的资料里,一时间没有被发现。此外,由于整理张爱玲资料的研究者并不止他一个,也可以从别的渠道,比如一些旧杂志或研究机构发现整理出版的。

无独有偶,在博客里,止庵也记载了他在宋以朗那里见到的一个场景:我在宋以朗先生那里见到的张爱玲遗稿,还有很多零碎的纸片,是她写的一些片段,包括信件的底稿。张爱玲是个书写狂,这种写满字的小纸片特别多,很零乱,没有头绪。由此可见,整理张爱玲遗稿之难。9月9日,在接受记者采访时,止庵进一步解释说:《小团圆》是张爱玲用中文写作的最后一部长篇小说遗作,而《少帅》则是张爱玲最后一部未完成、未刊行的英文小说遗作,两者并不一样。

看张

爱恨张爱玲

阅读张爱玲,谈论张爱玲,不可否认,近些年来,文学圈里的张爱玲热始终不减。记者9月10日随机采访也发现,无论读没读全她的作品,任谁都能聊上五块钱的,其中不乏精彩观点。现记录一二,一起分享。

创作:早期绚烂,后期做减法

王先生(资深张迷):从大一时我就喜欢张爱玲的小说,算到今也得有小十年了。通过阅读张爱玲的作品,我觉得她创作的分水岭在1949年,新中国成立前与新中国成立后的写作风格不一样了早期的作品写大家族里的争斗、写风流遗少、写破落家族里的女性,极尽绚烂、冷酷、犀利之能事,这一时期也是她创作的黄金时代;到了后期,尤其是到了美国之后,或许是阅历还有周围文学环境的改变,张爱玲的作品更多地是在做减法,而且她后期的作品剧本痕迹很浓。

她永远不明白难得糊涂

青鸟(杂志编辑):对张爱玲,我又爱又恨的。我对她是佩服的,佩服她的才情,她的洞察能力,她写的男女爱情,时至今日我读起来,仍觉得句句精辟。但张爱玲太犀利,太刻薄,不懂得偶尔要难得糊涂,自己太明白还不算完,非要把它说出来,把美好的东西撕裂了给别人看,比如那句著名的生命是一袭华美的袍,爬满了虱子。她的文字很明白,可现实中的她却经常做着别人眼中的糊涂事。所以,她的婚姻不幸福,我一点也不奇怪,我觉得她智商很高,但情商很低。不过,这也反映出张爱玲其实是很简单的人。

相比张爱玲的爱情小说,我更喜欢《流言》这本书,尤其是里面收录的姑姑语录,洞察世事,精辟而幽默,比如她说自己在无线电台上播新闻:我每天说半个钟头没意思的话,可以拿好几万的薪水;我一天到晚说着有意思的话,却拿不到一个钱。

半岛都市报

少帅 张爱玲的最后惊艳 2014.09.12

提起张爱玲,这位中国现代文坛杰出的女作家,可谓是无人不知无人不晓。而在这位谜一样的才女逝世第19个年头,传闻已久、被张迷们心心念念的《少帅》张爱玲最后一部未曾刊行的英文小说遗稿终于要面世了!据出版方介绍

,中文繁体版《少帅》已于9月1日面世,大陆简体版也将由北京新经典稍后出版 。

《少帅》这部小说写了什么故事?为什么没写完?又为何搁置至今?在这部小说里,张爱玲又将带给我们什么样的阅读体验?由于《少帅》的简体版尚在整理编辑阶段,我们暂时无法看到简体版样书,但幸运的是,张爱玲研究专家、著名学者、作家止庵早在今年春天就看过《少帅》的原稿。9月9日,止庵先生向记者讲述了《少帅》及创作的来龙去脉。

传奇未完柳已青

凡是中国人都应该读张爱玲。1961年初,夏志清在美国出版《中国现代小说史》,介绍张爱玲小说的成就,肯定她的位置居于多数五四作家之上。张爱玲从此进入现代中国文学史的经典,张爱玲热从海外吹到大陆,从上世纪90年代开始,持续升温,形成炙手可热的文化现象。

最近十年,张爱玲的晚年作品三番五次上市,几乎每一部都被打着最后一部的旗号进行宣传。2004年出版的《同学少年都不贱》,2006年的《郁金香》,2009年出版的《小团圆》,每一次出版,都引来张迷们翘首以待和疯狂阅读。2014年即将出版张爱玲《少帅》(中文简体),是一部未完成的小说,可以预见,也会引来阅读的期待。

四小姐遇见了少帅,也从此开启了一段悱恻缠绵的恋情。在这乱世之中,没有什么事是可以保证的,只有他们彼此之间无悔的深情与承诺,是唯一的真实

这部《少帅》的摘要,是不是感觉很熟悉,和《倾城之恋》似曾相识。半部用英文写就的小说,从军阀混战的北京写起,十三岁的周四小姐恋上了潇洒不羁的少帅。小说在西安事变之前戛然而止,故事刚开头,没有结局。小说是用英文写的,翻译成中文后不到四万字。

上世纪40年代,出名要趁早,张爱玲初登文坛,她的作品在上海滩一纸风行,名噪一时,成为奇迹;50年后,张爱玲隐居美国,深居简出,在各种疾病困扰之中,仅仅与宋淇、夏志清、庄信正等极少亲友通信联系。疾病缠绕着张爱玲最后的三十年,事实上,从她自中国香港到美国开始,种种人生的难题纷沓而至,异国漂泊,写作陷入低谷,在大学做研究被解聘,缺少固定的经济收入,赖雅生病卧床去世,在大街走路被人撞倒(跌破右肩骨)

在居无定所的漂泊流离之中,还要和牙疼

、感冒、皮肤痒痛(精神官能症,蚂蚁跳蚤蟑螂啮蚀身心)等作斗争。孤身一人的张爱玲,用人生的减法,抛弃一切多余的东西。灯下的影子,漫长的孤独,是她相伴的亲人。纸上的笔,是她灵魂的寄托

。王德威如此写道:在白茫茫一片真干净的恐怖或欢喜中,张爱玲书写着。她以肉身、以疾病、以生命为代价,来试炼一种最清贞酷烈的美学。

中時電子報

張愛玲《少帥》 把張學良當凡人寫 2014.09.12

張愛玲的遺作《少帥》9月初在台上市以來,立即在兩岸文化界引起熱議,從小說內容到是否為完稿,乃至於出版的正當性都有不少討論。台灣的張愛玲研究者符立中則指出:「《少帥》可說是至今最把張學良當平凡人寫,也是最不同於過去張愛玲作品的小說。」

本月14日即將應邀在上海常德公寓、張愛玲故居,與大陸張愛玲研究者陳子善搭檔演講的符立中表示,《少帥》中細膩而大膽地描寫性愛,包括周四(趙四化名)與少帥初夜時,周四還未成年等情節,在他看來:「比《傾城之戀》更直面性愛的描寫,張愛玲的自我挑戰,相信會是令張迷好奇且眼睛一亮的部分。」

未言明少帥為張學良

符立中並指出,張愛玲的《紅玫瑰與白玫瑰》中,男主角振保相較於紅、白玫瑰,顯得平淡而模糊,在《少帥》中,自始至終未言明少帥為張學良而通篇僅以「少帥」稱,並刻意地讓「少帥」面目模糊而平凡。書中描寫周四對少帥初識的印象:「相貌堂堂,笑的時候有一種嘲諷的神氣。」

張愛玲描寫,有一回周四在帥府裡看唱戲的上裝,演員已出場。「少帥問周四:『怎麼你不剪頭髮?』『留著這些辮子幹嘛?咱們現在是民國了。』他拿著剪刀滿房間追她,她笑個不停,最後他遞來蓬鬆的黑色的一把東西『喏,你想留著這個嗎?』她馬上哭了

但原來只是一副髯口。」張愛玲筆下幽默、帶點孩子氣的少帥,在符立中看來:「會和一般人預期和認知的張學良不同」,但也因此更貼近人性。」

遇瓶頸 略過西安事變

此外,張愛玲雖被視為海派作家的祖師奶奶,但從《少帥》中卻可見不少北方官家規矩的描寫,例如周四私奔跟隨少帥,與元配夫人同住一屋簷下。符立中說:「別忘了張愛玲的原籍是河北,其父在家中能公開包養妓女,這都是北方官場文化的規矩,且張愛玲寫來十分熟稔。」可說《少帥》是張愛玲最不「海派」的作品。

《少帥》為張愛玲生前以英文書寫之作,一般認為屬未完成稿,但其遺產執行人宋以朗在編輯整理後表示應是已完稿。對此,符立中反駁指出:「張愛玲的《秧歌》也是以英文發表,當時就因篇幅太短而被要求增加章節,《少帥》僅7章,篇幅遠遠不夠,已經有英文出版經驗的張愛玲也非常清楚。」

另外,符立中也指出,作品前半部對少帥和宋美齡之間互動多有鋪陳,卻未見描寫西安事變及之後的會面,應是小說至此遇到瓶頸而未能盡。

VISTA看天下

张爱玲如何对张学良粉转黑 沈佳音

2014.09.12