南方都市报 2013.03.26

青年吴兴华。

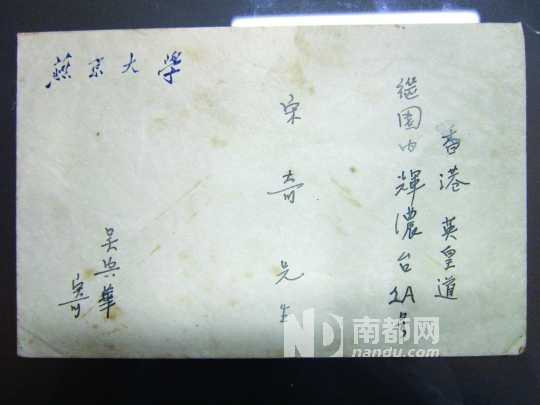

吴兴华寄给宋淇的信件封面。

1941年吴兴华毕业,留在燕大任教,本来前途一片光明,校方还打算保送他出国留学,但年底珍珠港事件爆发,日军封锁燕大,他只好转行当翻译谋生。

在 1985年写给张芝联、郭蕊的信中,我爸爸宋淇谈到珍珠港事件发生前的愿景,那时他和吴兴华在燕大当助教,一心要在学界发展:学校方面内定在我教书两年之后,送我去Berkeley(伯克利)深造,谢迪克的理想是西语系应有以中国教师的核心,将来以Lucy赵(赵萝蕤),我,兴华三人为成员。如果没有珍珠港事变,说不定我仍然会走上这条路。如果从硕士读起,三四年下来,英文至少可以弄通。无奈日本人一偷袭美国,兴华同我二人的命运就此重写。

1941年12月7日后,燕大被日军占领,师生解散,大家便各奔前程。我爸爸留在上海,吴兴华则与众多兄弟姊妹挤在会馆的小屋里,终日读书作诗,生活非常艰苦。

沦陷期间,吴兴华的两个妹妹先后病逝,对他打击甚大,自己也因为生活清苦,营养不良,结果患上肺结核,之后再也出国无望。那时为了生计,他曾经和德国神父合编德华字典,又为中德学会编译了中德对照的《黎尔克诗选》(黎尔克,今天通译里尔克)。1947年,吴兴华把这部诗选寄给我爸爸,附信说:我自己只有这册,希望你别丢了。但不知道多少年后,这书给人借去,竟真的遗失了。爸爸想从别处弄一个影印本来,闻说哈佛有一册,便设法去借,但对方回复因为纸张脆薄,无法影印,结果也没有办法借到。据我所知,吴兴华有27首里尔克译诗已收入臧棣编的《里尔克诗选》(北京:中国文学出版社,1996),可惜2005 年出版的《吴兴华诗文集》却漏收了。

围城论诗

北平沦陷,工作不稳,反而令吴兴华更迷上读书写诗,而他跟我爸爸的通信也是这时期最频繁的。现在我家里有他六十二封信,三封是英文,其余的是中文,中文用白话。所有信都用墨水笔写,他曾说没有墨水笔便一切写作翻译皆无法进行。通信自1940年开始,直到1952年,即他十九至三十一岁的时期,多数由北京寄往上海,1949年后我们南下,信便寄来香港。

这些信是关于什么呢?最多的是谈诗,讲读书心得,也讨论人生、友谊,有时更会批评别人。这时候吴兴华的措词很尖锐,跟钱钟书差不多,但吴偶然会很坦白批评自己,我觉得他的自省能力比钱钟书要高。总之,这些信的内容是很丰富的,吴兴华显露出来的才学不下于钱钟书,但他不会七国语言连珠炮发那么张扬,我反而觉得他的信比较深刻和耐看,让我想起里尔克《给青年诗人的十封信》或济慈(John Keats)书信集那类的信──这两部也是我爸爸的藏书。

看吴兴华的信,你根本很难想象到他原来身逢乱世,生活朝不保夕。日本人来了,一家九口挤在会馆,他依然若无其事跟我爸爸讨论梅花诗。这件事我爸爸在《更上一层楼》中也有提及,他1942年曾写信给吴兴华,问他对宋人梅花诗的看法,当时在沦陷区没有书可以参考,吴兴华却凭过目不忘的记忆力,在回信中把唐、宋、明、清的梅花诗逐一征引,如数家珍,更对诗句优劣品评得头头是道。他这封信究竟怎样写呢?今天来看,我觉得吴兴华的评论跟耶鲁文评大师 Harold Bloom(哈罗德·布鲁姆)所谓影响的焦虑有相通之处,他旁征博引不是为了炫耀,而是用实例来说明自己的论点,这儿应该把它整段抄下来给大家看看。

当时只有21岁的吴兴华在信中说:

我很高兴你表示出对宋诗的欣赏。我个人对这一时期的 热狂已是过去了,自然我对苏、黄的敬佩还是没有改变的,不过而今我可以不自夸的说,能把中国上下数千年的诗同时在脑中列出,而在那样做时我就看出宋诗的正确地位与它特有的限制。我个人的意思是你引的两个例子并不是宣扬宋诗优点最好的代表,尤其是萧德藻那两行诗(编按:湘妃危立冻蛟背,海月冷挂珊瑚枝),称之曰工巧则可,必说是胜过林逋,也未必然。咏梅的好句中国诗中屈指难数,恐怕没有多少人在提到时会想到萧德藻的杰句。东坡道:江边万树春欲暗,竹外一枝斜更好 万里春随逐客归,十年花送佳人老,高启道:微云淡月迷千树,流水空山见一枝,张问陶道:美人遗世应如此,明月前身未可知,唐人诗:香中别有韵,清极不知寒。这些是放眼大处的话,而萧之两句相形之下只有一negative (否定意义上的)价值,i.e,我们欣赏他之能避开熟路,而锤出些新的意象;但设想以上那些名句都不存在,人人见了萧的两句恐怕都要笑歪鼻头的。

可见,吴兴华除了通晓多门外语,国学造诣也很不简单。我爸爸说过,他抗战时跟随张尔田读经,邓之诚读史,但最熟的始终是诗,燕京大学和国立北京图书馆所藏的诗集、诗话皆全部过目。他很喜欢清代诗人,认为他们成就不在前代诗人之下,尤其喜欢舒位、黄仲则和王昙。当时他打算为清代被埋没的诗人作论文翻案,可惜因时局不稳,最终也未能成事。关于舒位和黄仲则,虽然吴兴华没有写得成那篇翻案文章,但他曾经在信中跟我爸爸大谈自己的看法:

黄景仁(仲则)因为有点 Baudelairian(波德莱尔式)的颓废气,所以近年曾大受一般花天酒地的文人的崇拜,但他真好的,足追比李白的诗却没有人去念。舒位的《瓶水斋诗集》,这是我崇拜得五体投地的,你看了若不拍案叫绝,我准负全责。这两人尤其值得注意,因为在情感上形式上都有点觉出旧诗拘束的倾向,故此才把它推向最妙,最细也就是最后的可能去。

另一封信他又写道:

舒位集你买到我高兴极了。他的五古应以读论语诗为冠冕,虽说是出自袁枚赵翼,但其中最妙的如武王曰人十替女子辩护等篇又远出前人之上,其题材何尝非散文?咏岳庙中铁人(卷十四),因而想及木人,泥人,石人,他儿子改名仲舒而念及史上一切名舒的人,而在这些诗里他的优点偏是自然,永不露出东拉西扯的窘态,彷佛每触一题,他的emotional field(情感领域),借用Murray的名词,就是这些历史的火花。其七律更不必说,他的属对足称全清第一,如咏陶潜道:五株柳树羲皇上,一水桃花魏晋前,人人心中都知道,但他是第一个凑成这对联的人。

吴兴华最后一句评语,我想起钱钟书《谈艺录》也有近似的说法,就是说好诗都能道出别人的心中事,令人看着看着,好像是自己记得那些诗句一样。

提到舒位,我就记起一件轶事,发生在上世纪八十年代。爸爸有一册吴兴华亲手抄的诗集,那是天下孤本,第一页抄录了一首署名舒位的诗,没有诗题,起首是天地有生气,终古不能死,共二十八句。爸爸不能肯定是哪首诗,甚至不肯定是否真是舒位的诗,便到大学图书馆翻查《瓶水斋诗集》。谁知道图书馆认为这书是善本,不予外借,爸爸只好在那儿匆匆翻了一遍,却找不到那首诗。当时还没有百度、谷歌,怎么办呢?只好人肉搜索了,即是说,他写信向钱钟书求救。结果钱钟书是这样回复的:所示诗不知出何人手,寒家一无藏籍,惟不得《瓶水斋集》检之;港大有此书,目为罕籍,而珍秘不 许 检 阅 ,Les extrκmes se touchent!此集即原刊亦不足为善本,大有寻常小家女被选列三千粉黛之概。王右丞诗所谓贱日岂殊众,贵来方悟稀可以移咏矣。

爸爸在香港中文大学工作,港大是钱钟书自己想当然而已。 Les extrκmes se touchent是法文谚语,意思是说,两个极端的事物往往就会碰头。钱钟书又引法文又引唐诗又打比喻,不外乎要说那部《瓶水斋诗集》根本价值不高,却偏偏得到最高待遇。我觉得这封信也真有意思,因为一般人要是不懂得一件事,只会简简单单说一句我不知道就算了,但钱钟书有问题不懂得答,也会旁征博引,妙语连珠,好像他不懂的时候比他懂的时候还要博学,这也可以算是 Les extrκmes se touchent了。

后来我爸爸在给张芝联、郭蕊的信里写道:钱钟书对舒位评价不高,大概吴(兴华)以外国眼光看,钱以传统中国眼光看,品位不同。我记得几年前南方都市报曾访问英美文学研究专家巫宁坤,他跟吴兴华和钱钟书都曾经共事,他说 吴兴华的英文可能比钱钟书好。我不评论巫教授的意见,但看过吴的书信后,我倾向接受爸爸的看法,即吴的思想、观点和品位都比钱更接近西方。

相知相规

我一直想弄明白,我爸爸和吴兴华究竟要好到什么地步呢?吴兴华似乎觉得爸爸是他第一号的知音人,他这样说:即使我的诗只能使你一人喜欢,别人全讨厌,我也不会懊丧,正相反,我的自信会更增深。

另一封信又写:悌芬,我诚实的告诉你,我觉得你是我所认识的人中胸襟最大,眼光最好,最适宜作一个欣赏态度的批评家的人。面谀,你知道我是素来不会的。你在这点上比我强得多,因为我不管怎样鞭策自己,仍禁不住有时抱着点己见去念别人的诗自己写诗一个应得的责罚。但是你却像永远能跟着创作者的脚步,有时我的诗格略变,甚或大变时,当我自己都不确定,你总是站在我拐弯的地方,告诉我这些改变是all for the best(实际上要比表面看来更好),你自己并不是没有个人的好恶,但你永远不让它们obtrude upon(干扰)你的判断,你总是那么虚心,我就不行。在吴兴华眼中,爸爸是一个比自己更优秀的批评家,所以他还称我爸爸为批评家中的王子。

正因为他如此看重我爸爸的判断力,有次便为了一句含糊的评语而责怪我爸爸。话说在1941年,他们有个朋友叫石奔,寄了一篇诗文之类的东西给爸爸品评,爸爸用英文回信,只抛下一句sureness of touch 的赞许。吴兴华于是也用英文写了一封信给爸爸,说石奔收信后样子非常忧愁和困惑,因为所有人都觉得那句sureness of touch(中文大概就是挥洒自如)很莫名其妙。吴兴华认为,爸爸是大家最信任的批评家,不应该给这种空洞的评语,而应该明明白白地告诉石奔等人什么写得好,什么写得不好,要具体,因为High-flown criticism is to them, Greek,即是说,他们绝对不会明白那种装模作样的评论。你在这件小事上不单可以看到吴兴华的文学批评观,也可见到他的为人很率真,对爸爸也是爱之深、责之切。

吴兴华对我爸爸的爱护,在另一件事也可看到。那时张东荪是燕大的哲学教授,他找爸爸做一些中译英的工作,但不满爸爸的英文写作style,便找吴兴华去改。根据吴写给爸爸的密函所述,张东荪理想的style是每句必过一行,大凡简单的句子,都要用which把两句联为一句。张把不满之处全用铅笔标出,并加上评语如连起来、去掉头一半、太中国味之类。他有时还自己动手改爸爸的译文,吴兴华发现他的英文错误百出,便又替他再大改一遍,还对张明言,照这种改法肯定会比爸爸的原文更差,但张竟然说不要紧。后来吴兴华改了四十页,忍无可忍,用橡皮擦子把所有太中国味的评语擦掉,不加修改便交还给张东荪,结果张也没有发现。

很巧合,钱钟书也做过类似的事:话说杨绛译了一部英文小册子,给傅雷看,傅雷给了她很多修改意见,她回家告诉钱钟书,钱叫她不用改,原封不动地给傅雷再看一次,第二次再看时,傅雷便很满意了。

我爸爸、吴兴华和钱钟书是很要好的朋友,但性情嗜好都各有不同,例如我爸爸很喜欢《红楼梦》和Jane Austen(简·奥斯汀),吴兴华则不太欣赏,说明知是好书,却不喜欢,这大概就跟性格有关。除了一天到晚都是这首诗或那首诗,他们还有什么共同兴趣呢?我想,答案就是侦探小说。爸爸说吴兴华读它们读得爱不释手,而钱钟书在牛津时,也是一天看一部Agatha Christie(阿加莎·克里斯蒂,著名侦探小说家)来消遣解闷,我爸爸当然也喜欢看。我不禁想到,也许他们做学问的方法,都跟他们喜爱推理找凶手有关,像探究一首诗的出处、某个意象在不同语境的运用、作者的创作意图等等,不是跟破案很相似吗?

(下期将讲述吴兴华的心路改变、给宋淇的绝笔信文革遇难等,敬请关注。)

宋以朗撰写 供图